寫「黑沉沉」,是因為煤礦,這本書的內容全都和煤礦有關,也因為累積太多的沉重、悲劇、淚水、冤屈,所有黑沉沉、烏漆麻黑的記憶,一一浮現,怎能不悲痛?!

最沉重的當然還是礦災。但還外加一個我個人成長背景的因素:我是礦工之子,但,這絕非為了標榜什麼,而是先父當了幾十年礦工,我們家也曾是如此跟這些黑沉沉的東西綁在一起啊!

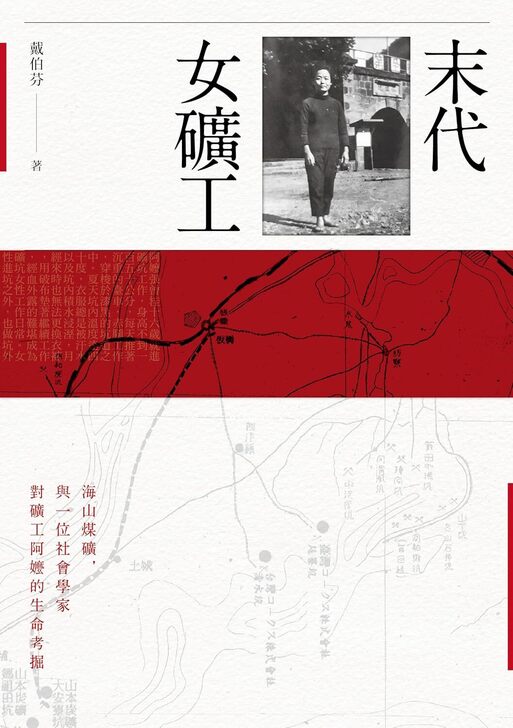

這本看似嚴肅的敘事體文章,敘說著作者以阿嬤為主的「甘苦人」;話說回來,礦工哪有不辛苦的?身為社會學者的作者是外孫女,對阿嬤有著血濃於水的感情,加上發揮理性分析的思路,躍然紙上的是感性與理性的文字交疊。

一.礦工家庭

第一個超有感的閱讀,就是關於礦工家庭的描述,這完全和我小時候的背景一模一樣:所以,其中講到貧窮的害怕,潛伏在基因裡,我也可以含淚默認。

上一代的長輩苦過、餓過、窮過,下一代也深深受到影響,譬如對剩食的感受;面對現代人食物的過剩、隨意的丟棄,反射式都會覺得:捨不得!浪費!這不能同意更多了!

「原來貧窮真的是隱性文化基因,不論生活變得如何光鮮體面,總會不經意地在日常生活中浮現。」(p.45)

二.每道記憶都是衝擊

提到上兩代在228事件中的衝擊,目睹當年軍人直接用槍桿子在市區的射殺和行刑,而留下一道道恐懼的陰影:

「初次聽到阿嬤提到這段228經歷,才知道對她而言,竟是比美軍轟炸還要可怕的記憶,美軍空襲雖然很嚇人,但是距離很遙遠,可以躲入地下防空洞,但國民黨的軍隊卻是直搗城市中心,和在街頭煮飯的阿嬤面對面相遇。」(p.55)

作者和我年齡相仿,也很類似地都接收到上一兩代人對政治言論和活動的恐懼,也都曾被不斷被耳提面命提醒:不要碰政治!不要入黨!

「原來228的恐懼在台灣人身上也烙印了一整個世代」(p.58)

三.收養的習俗

書裡也看到傳統習俗的震撼:作者的媽媽是阿嬤所收養的,原因就是阿嬤的第一個兒子夭折後,按照習俗去領養一個小孩來「交替」;而且,在領養當天,竟比照「嫁出去的女兒潑出去的水」,阿嬤因而被潑了一身濕!

這就是典型父權社會的見證,也就可以理解為何作者的爸爸一直以來不喜歡他們回去外婆家的原因,這水,都潑出去了啊......。

這種貧窮和父權的年代,女性真的很卑微!

「在醫藥不發達的年代,不僅嬰孩出生夭折率高,礦場中也有不少難產而死的婦女,礦場母親每生產一次就是博命一次,阿嬤很幸運的撿回一條命。」(p.66)

四.礦工的種種

記得以前詢問我爸關於礦工下坑後的種種,他總是愛理不理,直到看這本書我才理解:不想回憶的又何必再提?反而是這本書的描述,讓我重新整認識礦工的種種,譬如:做石、做炭、改收、搬運等。

我清楚記得我阿爸就是做「改收」的,也就是挖礦一開始是「做石」,透過爆破掘坑,然後交由「改收」接手,負責架設坑道支柱。

「許多礦工在入坑之前會在樹下點一根煙,坑內嚴禁煙火,進去之後不知道有沒有機會再吸到下一根煙......」(p.75)

我阿爸年輕時的煙癮,應該也就是這樣來的吧?!還好,他後來在某次醫生建議之下而戒菸,後來活到80歲。

五.小礦災是日常

身為礦工之子,對於礦災的訊息特別敏感,在我印象中,和書裡描述大致一樣,只要聽到爆炸聲,然後救護車、消防車喔咿喔咿叫,就是八九不離十的悲劇發生了!

作者阿公的死,就是典型的例子,不到四十歲就死於「小」礦災!

「當時的新聞並未報導這則礦災,阿公與助手之死這類小型礦災是台灣礦場的日常,連同其他無名的礦工只列入當年度120位曠工死亡人數統計。」(p.82)

分析起來,當時台灣煤礦礦場的技術和工作條件非常簡陋是主因,導致大小礦災頻傳,譬如:爆破不慎、出水、落磐、冷磺(甲烷)、二氧化碳溢出......。

六.女礦工

既然是以阿嬤為主角,就必然看到那一代女性很卑微的樣貌,尤其在礦工家庭裡,在依著礦坑生活的礦村裡,貧窮、災難、人丁興旺、人情世故......,更加不堪的卑微。

作者阿嬤的生命故事非常坎坷,天天忙於工作和照顧一個大家庭,除了「合於情理」的被家暴外,最淒慘的事莫過於:阿公死後,要臨盆時還來不及送醫院,只能靠自己咬斷臍帶!

其實女礦工的身份,在台灣也是在合法邊緣,一般女性幾乎不入坑挖礦,以避免夫妻同時罹難;但阿嬤是挖過礦的,在那悲苦的年代,把女人當男人用也是很正常的,何況一個喪夫的女人得扛起一家子,懼高的她連挑水泥走高空鷹架也去!

七.三大礦災

1984年,我念高二、三時,台灣發生了死傷非常慘重的三次礦災,也為台灣正走下坡的煤礦業,敲了一記喪鐘:

6/20海山礦災:74名礦工罹難,佔總員工6%,肇事原因:第7、8節台車車廂中間插銷未卡牢,造成台車滑落撞擊到高壓電引起煤塵爆炸。

7/10煤山礦災:103名礦工罹難,佔總員工51.5%,台灣史上最多人死亡礦災,肇事原因:坑壁落石擊中空氣壓縮機而起火燃燒。

12/5海一礦災:93名礦工罹難,佔總員工35.8%,事件四天後吃人肉的周宗魯倖存震撼媒體,他後來成為傳道牧師活到88歲;肇事原因:「疑似」落磐爆炸。

當時台灣還在戒嚴的時代,官官相護的僚氣,再也遮掩不了監督管理上的失職和失能;何況,這三大礦災疑點重重:為何短短一年內接連發生?為何都是發生在交班人最多時?

八.不堪回首

隨著礦災帶來的後續檢討、究責,以及外在世界的壓迫,譬如成本效益不佳,台灣的挖煤歷史,終究還是來到了終點,一個個礦場的關閉,代表一個個礦工的失業,和一座座礦村聚落的解散。

再多的抵抗也是無濟於事,說是時代的眼淚也不為過。就像作者在書本中分享很多的照片,對比礦坑和礦村的今昔,令人唏噓不已!這些老照片勉強留下了一些不堪的回憶:

「失去的東西有時候就真的永遠失去了,但是記憶卻能在人的腦中長存。」、「所有逝去親人的照片,都成了化解思念痛楚的藥方。」(p.283)

令人佩服的是,作者花了許多心力回去現場重探舊礦坑和遺跡,試圖再次勘驗那曾有過的巨大產業、聚落、人情冷暖、和傷痕,但,如都只剩下些破垣殘壁,和永遠也沒處理好的失業、工傷、安置問題。

「這裡曾是數千人居住的繁華礦村,來自四面八方的礦工群聚工作、雞犬相聞生活;這裡也是礦災巨變的現場,數十個家庭喪失至親的傷心地,天人永隔,生死茫茫。礦災的淒厲哀號,迫遷的痛苦流離,受盡苦難的人們離去之後,礦場淹沒於荒煙漫間,回歸自然,深掘的大地傷口正逐漸復原中。」(p.295)

九.逝者已矣,來者可追

就社會學家身份來說,作者去追蹤那些原住民礦工的後來發展,真的是一種使命感和毅力的展現!三鶯部落是大家都聽過的事,很多東部原住民從礦坑出走,無處可去,失去礦坑,只能住在河邊,他們連住的尊嚴也沒有!

還好後續如媒體曾報導的,許多社會運動聲援這些原住民,讓他們有暫住的地方,從三鶯部落到社會住宅,不一定盡如人意,但公理正義還是有一點伸張吧?!

書末的結論,沒有忘記要凸顯屬於那個年代女性的辛酸和偉大:阿嬤和大舅媽相隔多年,分別得到模範母親的表揚,雖然她們兩人的老公都死掉了,都是礦工的職災受害者,這,也是對舊時代女性一種無奈和諷刺的肯定吧?

「她們對於母親角色的認同與實踐,對於家庭及家人無私的付出與犧牲,是支持礦工家庭走出生存逆境的力量」。

願死者安息!願生者莫忘歷史的意義和教訓!

#阿得的讀書會

#恭喜本書榮獲2024年Openbook好書獎-年度中文創作