前陣子在讀書會導讀「打造你要的人生:歐普拉與哈佛教授談『更幸福』的藝術與科學」一書的某個章節時,腦中一直浮現一位個案爸爸的影像,那是很久很久以前在輔導室處理的個案問題,不但印象深刻,也感受到閱讀與生活同步「增能」的種種好處。

當年的個案是高一女生,因為徘徊在高二文組和理組選擇的掙扎而來輔導室求助,兩個拉扯她的力量,剛剛好就是她的爸媽:個案的爸爸是小型機械工廠老闆,媽媽則是小學老師,兩個人的建議正好是理組和文組。

媽媽的建議是個案文科比較好當然選文組,尤其又有當老師的媽媽當借鏡,就當老師吧!工作穩定又有寒暑假;爸爸的建議則很犀利,學理工就業容易啊!像他一樣開工廠、當老闆、賺「大」錢,多有成就感!

本來個案內心是偏向爸爸的建議,但直覺又很抗拒,因為爸爸許多話很「貶抑」媽媽和文組,很刺耳!譬如:「文科都是胡思亂想的東西」、「放寒暑假就是米蟲」、「國家GNP是靠我們這種24時開工廠的」......。

個案形容的爸爸,從小到大唯一的印象就是典型的「工作狂」,本來很認真工作不但沒錯,應該是令人敬佩的,但,說到家庭生活的經營、親子教養的責任,卻都是媽媽的事,爸爸完全置身事外!

說好聽是:為這個家無窮無盡奉獻給工作;但真相卻是,個案幾次看到爸爸的真實樣貌:常常看著機器睡午覺、下班和員工去喝酒到很晚才回家,連家庭難得假日一起出遊,爸爸也會要求媽媽開車,他在車上睡大覺!當然親子間也就很少對話。

除了工作,個案的爸爸在「角色」和「職責」的扮演上,幾乎是完全空白!

「打造你要的人生」一書關於「工作成癮」有一段很精闢的描述如下:

「研究發現,工作狂是一種常見的成癮現象,用以逃避焦慮恐懼等情緒或感受。而且,像許多成癮反應一樣,若用工作緩解原本打算要緩解的困境,反而會惡化困境。」(p.200)

該書作者舉邱吉爾為例,具多重身分的他,即使政治上成就斐然,還抽空寫幾十本著作,得到諾貝爾文學獎的殊榮;但他同時也一直為憂鬱症這隻黑狗所困擾,面對生病的困境,他用「工作狂」逃避。

所以,作者提醒:工作狂與精神疾病具有高度相關,如:憂鬱症、焦慮症,原因很簡單,「工作成癮」者是透過不斷的工作,去逃避生活中該面對的問題。所以也就可以理解上述的個案爸爸,為何完全沒興趣參與家庭生活。

另外,還要特別注意的是,工作狂常常容易自我中心與自滿心態,就是要人家配合、理解他,因為他是如此無窮無盡地奉獻......。建議家人或是配偶要勇於提醒他該盡的生活責任和義務;如果工作狂不趕快清醒,常常代價就是:次級成癮、健康和關係的危害!

「工作狂可能導致次級成癮問題,例如對藥物、酒精和色情產生依賴,我們會依賴這些東西自我治療主要成癮所衍生的問題,結果往往對個人造成災難性的後果。」(p.201)

持續地閱讀,果然能帶來與生活同步的「與時俱進」,增加我們面對和解決人生問題的參考,也才不會有「書到用時方恨少」的困境或逃避。就像這本書也建議,要解決工作成癮有三個做法:

1.「時間審計」(time audit):一方面坦然了解自己工作花了多少時間;另一方面掌握工作外時間自己到底喜歡什麼,學習管理和善用時間。

2.「停工時間」(downtown):工作到後段疲乏了往往效率會明顯下降,建議強制停工,安排一些更有意義的事,譬如陪家人。

3.安排下班後的休閒活動,投入興趣,放鬆身心。

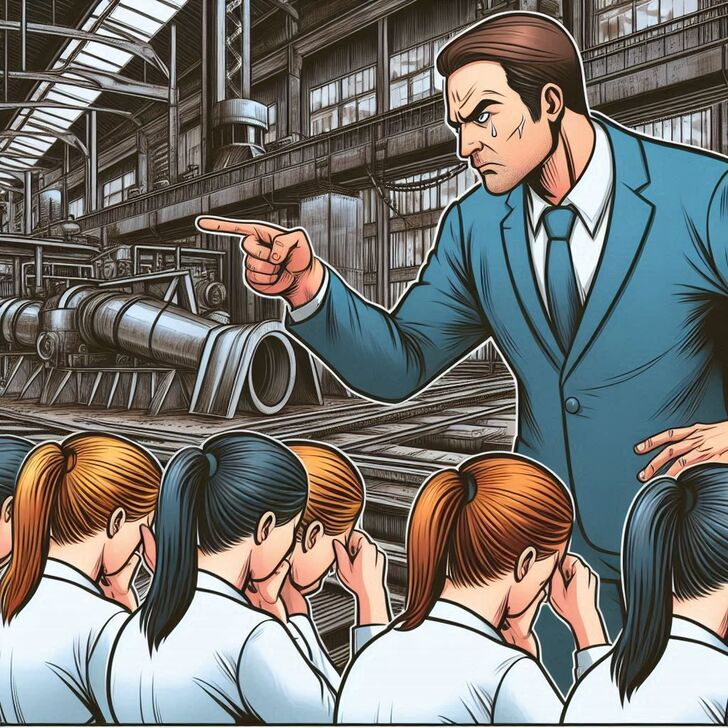

註:圖片由AI文字生圖,描述氣急敗壞的工作狂老闆。

#阿得的讀書會

#阿得老師的晤談室