據日前媒體報導,國內有一位台大資管系畢業生在紐約遭到警方逮捕,原因是他涉及經營國際級暗網市場販毒和洗錢,非法所得超過1億6千萬台幣;諷刺的是,他的另一個身份,是在我國邦交國聖露西亞服外交替代役,還教導當地警察如何打擊數位犯罪。

這當然是很典型所謂「功成名就」的扭曲追求。血淋淋的現實是,我們關心一個大學畢業生的收入和職位,常常勝過所謂的意義、道德或關係,以致於即使是為了功成名就而犧牲身心健康或人際與愛,大家也覺理所當然。

最近閱讀很喜歡的「萎靡與心盛」,就是在講什麼是最佳的心理健康:心盛(flourishing),書裡提到一個很有趣的研究發現:較富有國家的人民,對生活的「滿足感」雖然高於貧窮國家;但貧窮國家的人民覺得人生「有意義」的比例,遠高於富有國家。

最近很多人去追隨媽祖遶境,是另一種「功成名就」的典型,無關乎收入或社會地位,大家為的是信仰和信念;很多時候,我們追求心中的「意義感」,遠遠勝過所謂的「滿足感」;所有多巴胺的滿足感暫時性特徵,永遠也填補不滿。

犧牲心盛的成功是扭曲的,往往伴隨著萎靡與痛苦,書裡也提到在美國的一項關於「亞裔美國人悖論」的研究:為什麼亞裔美國人家庭的收入中位數最高、教育程度和工作往往也比較好、社會經濟地位都很高,卻是心盛的比例也很低?(萎靡與憂鬱超過六成)

身為亞洲人是不難理解的,亞裔的文化價值和習俗下,父母的關心、期待和壓力,都非常看重學業成績和事業成功,至於精神層面往往非常忽略,年輕人多盲目追求成績和事業,什麼是意義感?

教育制度就是另一種顯發,書裡提到美國1960年代「高瞻培里學前研究」,將高風險學前兒童分成三組,一組是傳統教學的直接教育,兩組是自主學習的開放教育,研究結果證實,無論哪一種開放教育,其成效都勝過直接教育:

「當初參與直接教學的孩子過得不好的一些證據就是,他們的輟學率、販毒被捕次數、被捕5次以上的比例、未婚生子的比例、靠政府補助的比例、沒有房產的比例和事業的比例都比較高。就算那些孩子有穩定的工作,他們的年收入也不會高於2000美元。」(「萎靡與心盛」p.297)

填鴨教育的弊病如此之多,50多年前的實驗結果就已經很清楚了,然而,我們至今私中入學仍是如此熱門,補習風氣仍然如此興盛,難道我們一點也不在乎他們未來的憂鬱、萎靡和躺平嗎?

從我在輔導室工作的經驗來看,一點也不樂觀!更不要說,有些年輕人的價值觀,覺得去當詐騙車手也是很合理的事,有錢就有自尊和地位,功成名就啊!

人生長遠來看,要找到個人生活和生命的使命和意義,其重要性遠遠勝過物質與聲名的滿足,而這個過程最直接的反映就是:身心健康的代價;用酗酒、精神疾病藥物、人我關係不佳等來換取功成名就,真的會:有病。

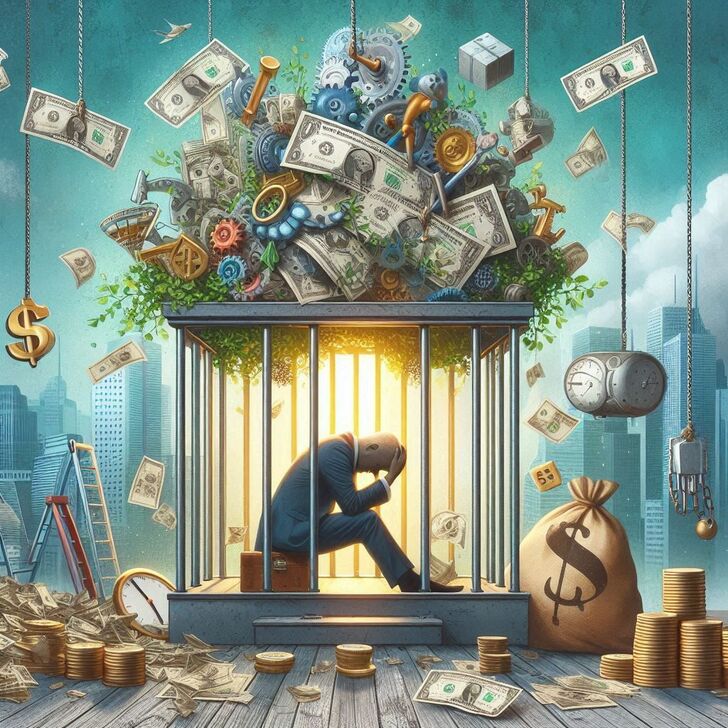

註:圖片為AI文字生圖~功成名就的代價是心理健康的扭曲,有錢卻不幸福,富貴的人生卻缺乏意義。

#阿得的讀書會

#萎靡與心盛