「復」、「複」與「覆」的異同(十七)

四、「複」字的結構、本義與用法:

2﹒小篆的「複」字

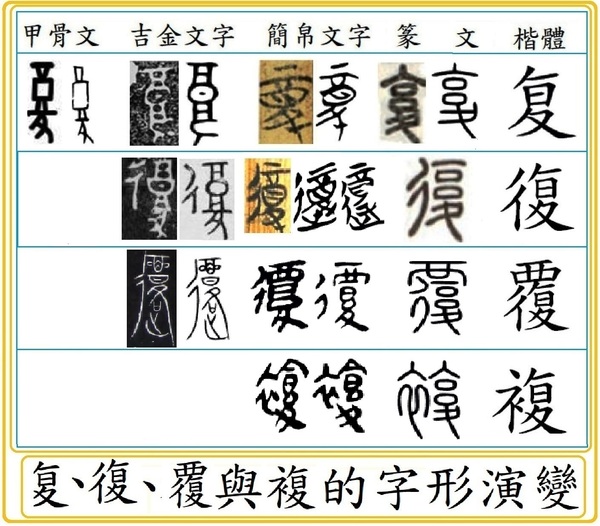

跟「復、覆」兩字一樣,現存的經籍與諸子之書已經找不到小篆的痕跡,所以「複」字在小篆裡的結構、本義與用法,我們先以《說文解字》來說明;《說文解字》「複:重衣皃。从衣复聲。一曰褚衣。」這個「从衣复聲」在小篆裡很明顯,「衣」與「复」兩個偏旁大小相當,「复」的上部與「衣」一樣都作「人」字,這也是甲骨文、吉金文字與簡帛文字不曾出現的情況,倒是略有小篆裡「复」字的味道,而且兩個「人」字並列,這也是整頁圖表中唯一形符與聲符大小相同的字了(詳見「复、復、覆與複的字形演變」)。

段玉裁《說文解字段注》改「重衣皃」為「重衣也」,就是認為「複」是「重衣」的意思;段玉裁接著說:「引伸爲凡重之偁。複與復義近,故書多用復爲複。」這是說「復」與「複」兩字的引伸義都有「重複(復)」的意思 (目前所見用作「重複」的比「重復」者多)。「一曰褚衣」下段玉裁注「褚,見下文。裝衣也。」意思是「可參見《說文》下面的『褚』字,『褚』就是『裝衣』」;實際上『褚』今本《說文解字》作「卒也。从衣,者聲。一曰製衣。」是《說文解字段注》改「一曰製衣」為「一曰裝也」的。

在《禮記•喪服大記》中有:「小斂,君、大夫、士皆用複衣複衾。」意思是說:「小斂時,國君、大夫、士用的都是褚有絲絮的衣裳與被衾。」這是對於死者所加「斂衣」的規定。「小斂」是「喪禮中為死者加斂衣的儀式」(「小斂」、「斂衣」的「斂」今作「殮」,如「入殮、裝殮、大殮、小殮、殯殮」,其義為「殯殮」、「為死者更衣入棺」);「複衣」是「重衣,褚有絲絮的衣裳」,「複衾」是「褚有絲絮的被衾」,「複衣、複衾」「複」都是本義「重衣」;這是「複」的本義。

《史記•秦始皇本紀》「二十六年,…秦王初並天下,…徙天下豪富於咸陽十二萬戶。諸廟及章台、上林皆在渭南。秦每破諸侯,寫放其宮室,作之咸陽北阪上,南臨渭,自雍門以東至涇、渭,殿屋複道周閣相屬。所得諸侯美人鐘鼓,以充入之。」「二十六年」是「秦始皇即位後第26年,221B.C.」;「初並天下」的「並」是「併」的假借,「合併」的意思,「初並天下」是「剛剛併有天下」;「徙」是「遷移、移轉」;「天下豪富」是「國內的巨富」;「咸陽」是「秦朝的都城,位於陝西中部渭河沿岸」;「諸廟」是「歷代的宗廟」;「章台」是「即章華臺之簡稱,春秋時楚國離宮,為宴請諸侯及歌舞外交的重要場所。此指內有章臺的秦宮;後代成為歌妓聚集之地」;「上林」是「秦漢時的皇家園林,地跨長安、咸陽、周至、戶縣、藍田五縣境,縱橫124公里」;「渭南」是「渭河南岸」;「破諸侯」是「破滅一個諸侯國」,「諸侯」是「本是封建時代列國的國君,此指秦滅六國前的六國君王」;「寫放」的「放」是「仿」的假借,「仿效」的意思,「寫放」是「模仿…的樣式」;「宮室」是「宮殿」;「作之」是「建造之」;「北阪」是「北面的山坡」;「臨渭」是「瀕臨渭水」;「雍門」是「地名,在今陝西咸陽縣南」;「涇、渭」是「涇水、渭水」;「殿屋」是「宮殿的屋宇」;「複道」是「樓閣之中上下兩層重疊的通道,也作復道」;「周閣」是「循環迴旋的樓閣」;「相屬」是「連續不斷」;「所得諸侯」是「從諸侯國搶來的」;「美人」是「美女,此指后妃嬪女等人」;「鐘鼓」是「本是編鐘與樂鼓,也作樂器的統稱」;「充入之」是「充塞裝滿它」。整段話的意思是說:「秦始皇二十六年(221B.C.)剛剛吞併天下,就把國內的十二萬戶巨富都遷徙到咸陽,在渭水以南建造了歷代帝王的宗廟、宴飲歌舞的章台宮殿、遊憩佃獵的山水宮苑。秦國每消滅一個諸侯國,就會模仿其宮殿樣式,在咸陽以北山坡上建造一座一樣的宮殿,向南臨近渭水,從雍門以東到涇水、渭水一帶,宮殿複道和環廊連續不絕。秦始皇又把從諸侯國搶來的嬪妃美女、鐘鼓樂器,都安置在這裡。」「殿屋複道周閣相屬」的「複道」也作「復道」,是「樓閣之中上下兩層重疊的通道」;從「上下兩層重疊」來講是「兩層」的,應該是由「重衣」的「複」字引申而來宜作「複道」,從「重疊的通道」來講是「可來可回」的通道,應該是由「往來」的「復」字引申而來宜作「復道」;一般解釋經籍的原則是先本義、引申義,不得已才用假借義,《史記》原文作「複道」,所以我們採用「上下兩層重疊」的通道,「複道」的「複」字是引申義「重疊」的意思。

《史記•秦始皇本紀》還有一段出現「複」字,那是:「三十四年,…皇置酒咸陽宮,博士七十人前為壽。……博士齊人淳於越進曰:『臣聞殷周之王千餘歲,封子弟功臣,自為枝輔。今陛下有海內,而子弟為匹夫,卒有田常、六卿之臣,無輔拂,何以相救哉?事不師古而能長久者,非所聞也。今青臣又面諛以重陛下之過,非忠臣。』始皇下其議。丞相李斯曰:『五帝不相複,三代不相襲,各以治,非其相反,時變異也。』」「三十四年」是「秦始皇即位後第34年,213B.C.」;「皇置酒」是「秦始皇設置酒宴招待群臣」;「咸陽宮」是「秦的大朝正宮,在今陝西西安市西,宮城占地面積3.72平方公里」;「博士」是「秦、漢時屬於學術顧問性質的職官名」;「前為壽」是「上前敬酒並獻祝頌之辭」;「淳於越」是「戰國時齊國博士,秦朝任僕射,是官署的次官」;「進曰」是「進言說」;「殷周之王」是「殷商周朝稱王於天下」;「自為枝輔」是「用作自己的輔佐」;「匹夫」是「平民、百姓」;「卒有」是「倉猝間遭逢、突然間發生」;「田常」是「齊簡公的相國,弑殺齊簡公」;「六卿」是「晉國的範、中行、知、趙、韓、魏和稱六卿,六卿專權導致晉亡」;「輔拂」的「拂」音ㄅ〡ˋbì是「弼」的異體字(《說文》有「<弗弓>古文弼,《玉篇(元刊本)》、《廣韻》、《集韻》都有<弗力>古文弼,《集韻》有<弗刀>古文弼,《集韻》還有<弗心>古文弼」,那個「力、刀、心」都是「弓」的變形,《孟子》「法家拂士」之「拂」,那個「提手旁扌」也是「弓」的變形,所以我們可以確定:「拂」音ㄅ〡ˋbì也是「弼」的異體字),「輔拂」就是「輔弼」,是「輔助、輔佐」;「何以相救」是「拿什麼來救助」;「師古」是「效法古代」;「長久」是「時間久遠」;「非所聞」是「不是所聽到的;不是所知道的」;「青臣」是「周青臣,秦朝官員,當時也是官署的次官,拜僕射之職」;「面諛」是「當面阿諛」;「重陛下之過」是「加重始皇您的過失」;「忠臣」是「忠貞的臣子」;「下其議」是「交給臣下討論」;「丞相」是「秦漢以後輔佐天子的最高行政官員」;「李斯」是「字通古(?—208B.C.),楚國上蔡(今河南省上蔡縣)人。秦朝大臣,時任丞相」;「五帝」是「傳說中的五位聖王,常指黃帝、顓頊、帝嚳、唐堯、虞舜五人」;「相複」是「互相重複」;「三代」是「夏、商、周三個朝代的合稱」;「相襲」是「互相沿襲」;「各以治」是「各自治理得很好」;「相反」是「互相違反」;「時變」是「時局的變遷」。整段話的意思是說:「秦始皇三十四年(213B.C.),…秦始皇在咸陽宮設置酒宴招待群臣,七十個博士都上前敬酒並獻祝頌之辭,…博士齊人淳於越上前說:『我聽說殷周稱王天下有千餘年,分封子弟功臣,作為自己的輔佐。現在陛下擁有天下,而子弟卻只是普通百姓,一旦出現像田常和六卿的大臣,沒有輔佐,那怎麼救呢?做事不學習古人而能夠長久的,我還沒有聽說過。現在周青臣又當面阿諛以加重您的過失,這不是忠臣。』秦始皇把他們的意見交給群臣討論。丞相李斯說:『五帝的制度沒有互相重複的,三代的制度也沒有互相沿襲,各自治理,不是有意互相違反,而是時代不同的緣故啊。』」「相複」就是「互相重複」,「複」字是引申義「重複」的意思。