「復」、「複」與「覆」的異同(十四)

三、「覆」字的結構、本義與用法:(再續)

3﹒小篆的「覆」字

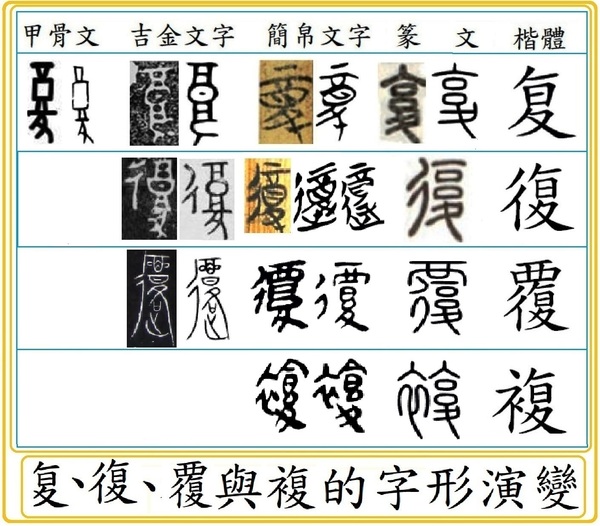

跟「復」字一樣,現存的經籍與諸子之書已經找不到小篆的痕跡,所以「覆」字在小篆裡的結構、本義與用法,我們也必須先拿《說文解字》來做說明;《說文解字》「覆」字作「覂也。一曰蓋也。从襾復聲。」(「覂」音ㄈㄥˇfěng)前面我們在吉金文字的「覆」字裡說過,「覆」字的形符「襾」(音「〡ㄚˋyà」),就是上下兩個「冂」互相覆蓋的意思。段玉裁在「覂也」下注:「反也。覆覂反三字雙聲。(詳見「复、復、覆與複的字形演變」)

又部反下曰。覆也。反覆者,倒易其上下。如襾从冂而反之爲凵也。覆與復義相通。復者,往來也。」段玉裁首先提出「覂、反、覆」三個字循環互訓而且指出其雙聲(聲母同為唇音)的關係;其次段玉裁指出覆與復的引申義是相通的;例如楊修(175-219A.D.字德祖,今陝西華陰東人)的〈答臨淄侯(曹植)箋〉:「損辱嘉命,蔚矣其文,誦讀反覆,雖諷雅頌不復過此。」意思是說「您給我的信,文采壯觀;我反覆誦讀,覺得即便是風雅頌的水準,也不過如此。」「誦讀反覆」就是「反覆的誦讀」,也可以寫作「反復的誦讀」;這是覆與復引申義相通的例證。

段玉裁接著在「从襾,復聲。」下注:「此舉形聲包會意。芳福切。三部。」就是說聲符「復」也有「會意」的作用,「覆」字不只「从襾復聲」也是「从襾、復會意」。

最後段玉裁在「一曰蓋也」下面注:「此別一義。艸部曰:蓋者,苫也。苫者,蓋也。上文云:冖者,覆也。皆此義。古本與上義同一音。南音乃別此義爲敷救切。」首先說明:「覆蓋」是「覆」字在「反覆」之外的另一字義,也就是我們在吉金文字的「覆」字裡說過的,「覆」既是「翻轉、傾覆」也是「覆蔽、遮蓋」,「翻轉、傾覆」是本義,「覆蔽、遮蓋」是引申義;接著段玉裁引《說文》說「苫」就是「蓋」、「蓋」就是「苫」,其實「苫」是「苫席」,是「用草織製的寢席」,因為寢席可以蓋東西,所以引申作「覆蓋」;最後「古本與上義同一音。南音乃別此義爲敷救切。」是說第二個字義(引申義「蓋」)古時候根本義「覂也」的音讀相同讀作入聲「芳福切」,但是清朝時南方人的音讀作去聲「敷救切」。但是因為我們的現代音沒有入聲字,所以北方、南方音讀都一樣讀作ㄈㄨˋfù了。

說過《說文解字》的解釋以後,我們仔細觀察小篆的「覆」字:小篆的「覆」字「从襾復聲」顯得更明確,形符「襾」大大方方的罩在聲符「復」上,不再像吉金文字與簡帛文字一樣,「復」的「彳」或長或短都端端正正的佔據左側,而「復」字也規規矩矩的靜坐在「襾」下;不用說明也能看出「从襾復聲」的結構。

至於「覆」的字義我們也從經歷過以「小篆」書寫的先秦兩漢的「經書」及《楚辭》、《荀子》裡找出例句來說明:

《詩經•大雅•生民》:是追述周民族始祖后稷之事跡的史詩,主要敘述他出生的神奇和他在農業種植方面的才能,所寫的內容既有歷史的成分也有神話的參雜。全詩八章,內容連貫,結構嚴謹,敘述生動。我們只選出現「覆」字的第三章,其詩作:「誕寘之隘巷,牛羊腓之。誕寘之平林,會伐平林。誕寘之寒冰,鳥覆翼之。鳥乃去矣,后稷呱矣。實覃實訏,厥聲載路。」「誕」是助詞,本無義,白話可譯作「到了」;「寘」音ㄓˋzhì,《說文》不錄,見於徐鉉(916—991A.D.字鼎臣,江蘇揚州人)增補的《說文新附》,是「置」的意思;「隘巷」是「窄隘的小巷」;「腓」音ㄈㄟˊféi,是「庇」的假借(在上古音「腓、庇」兩字都是「並母」的字),就是「庇護」的意思;「平林」是「平地上的樹林」;「會」本是「集合」,這裡引申作「恰好」的意思;「伐」是「砍伐」,在這裡轉作「砍伐的人、樵夫」;「寒冰」是「寒冷的冰雪」,「覆翼」是「用翅膀覆蔽、遮蓋,保護」的意思;「乃去」的「乃」是「轉折語助詞」,「乃去」是「終於飛走了」的意思;「呱矣」的「呱」是「小兒哭聲」,「呱矣」是「大聲啼哭」的意思;「實」是「實在、真的」;「覃」音ㄊㄢˊtán,《說文解字》「覃:長味也」,這裡引申作「悠長、綿長」的意思;「訏」音ㄒㄩxū,《說文解字》:「訏,詭訛也」,「詭訛之言」多誇大,是以引申有「誇大」之義,再引申(虛化)即為「大」,要「大聲」則「張口鳴呼」,因此;「《爾雅•釋詁》「訏,大也」、「《揚子•方言》中齊、西楚之間謂大曰訏」、「《詩•箋》謂張口鳴呼」都是「詭訛」的引申義;「厥聲」是「其聲、那嬰兒的哭聲」;「載路」的「載」本義是「乘也」,這裡引申作「充滿」的意思」,「載路」就是「充滿道路上」。整章詩的意思是說 :「剛出生的嬰兒被棄置在小巷,卻引來牛羊庇護餵養他;接著將嬰兒棄置在樹林中,正好遇上樵夫把他救起來;最後把他棄置在寒冰上,又有大鳥用翅膀溫暖地覆蓋著他;等到大鳥終於飛走了,后稷這才哇哇的大聲啼哭,哭聲綿長又洪亮,聲音充滿在道路上」。「誕寘之寒冰,鳥覆翼之」的「覆」是引申義「覆蔽、遮蓋」。

是一首諷刺周幽王亂政亡國的詩,因為幽王昏憒腐朽,寵幸褒姒,敗壞紀綱,任用奸人,斥逐賢良,倒行逆施,招致天怒人怨;而北方犬戎趁機入侵,殺周幽王於驪山下,導致西周滅亡。所以這首詩對幽王的所作所為進行了無情的揭露和嚴正的批判,而賢臣亡故、國運瀕危的現實,也令人萬分惋惜和痛心疾首。全詩七章,「覆」字在第二章,我們只選前二章,其詩作:「瞻卬昊天,則不我惠?孔填不寧,降此大厲。邦靡有定,士民其瘵。蟊賊蟊疾,靡有夷屆。罪罟不收,靡有夷瘳!人有土田,女反有之。人有民人,女覆奪之。此宜無罪,女反收之。彼宜有罪,女覆說之。…」意思是說:「冥冥的老天爺啊,說祢對我真無情!天下久久不太平,國降大禍不安寧。邦畿無處能安定,傷害士人與蒼生。病蟲殘害莊稼毀,長年累月不曾停。罪惡法網不收斂,苦難深淵何時得減輕。人家有塊好田地,侵犯霸凌而佔據。人家擁有勞動力,豪取強奪占便宜。這人原本非罪犯,你卻顛倒過來要拘提。那人本是大匪類,你卻寬免罪過又包庇。」詩裡有「女覆奪之」、「女覆說之」兩句的「女」都是「汝」的假借;兩句的「覆」都是「反而」的意思,是從「覂也」引申作「反而」。

《書‧仲虺之誥》的仲虺是商湯的賢相,與伊尹一起輔佐商的湯王。他作「誥」的背景據〈書序〉說是「湯歸自夏至於大垌,仲虺作誥。」意思是說:「湯討伐夏桀後從夏回國來到大垌,左相仲虺作這篇誥文」;而原因則是:「成湯放桀於南巢,惟有慚德。曰:『予恐來世以台為口實。』」意思是說:「成湯把夏桀流放到南巢後,覺得不安心的說:『恐怕後代對我的行為會說閒話。』」可見這是為「湯武革命」建立理論根據以安慰商湯的「文告」。全文較長,出現「覆」字的在最後一小段,其文作:「慎厥終,惟其始。殖有禮,覆昏暴。欽崇天道,永保天命。」「慎」是從「謹慎」引申出「重視」的意思;「厥」是稱代詞「其、那個」;「終」是「結局」;「惟」是「發語詞,無義」;「殖」是「樹立」;「禮」是「行為、行動的準則」,「殖有禮」就是「對於有禮的邦國要加以扶植」;「覆」是「打倒、覆滅」;「昏」本是「傍晚、日暮的時候」,這裡引申作「不明事理」的意思」;「暴」是「殘酷暴虐」,「覆昏暴」就是「對於昏聵殘暴的邦國就要把它打倒、覆滅」;「欽」是「敬佩、恭敬」;「崇」本義是「高峻的」,這裡引申作「尊敬、尊重」;「天道」是「可以永恆運作於一切的道理」;「永保」是「永遠保有」;「天命」是「上天所主宰的命運」。整段話的意思是:「要重視結局,就要從開始做起;在社會上樹立起合於規範的行動準則,覆滅顛覆不明事理殘酷虐暴的君主。恭敬尊重可以永恆運作於一切的道理,才能永遠保有上天所主宰的命運。」「覆昏暴」的「覆」是從「覂也」引申作「打倒、覆滅」的意思。

《易•鼎卦》的「覆」在「九四」的爻辭,其辭作:「九四,鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。」「折足」是「折斷了腳」;「覆」是「翻覆、打翻了」;「餗」音ㄙㄨˋsù,是「鼎中的食物」;「形」是「樣子、樣貌」;「渥」是「沾潤、沾濡」,這裡引申作「髒亂」;「凶」是「不吉利的」。整段爻辭的意思是說:「第四爻是陽爻;鼎的腳折斷了,弄翻了要獻給王公的肉羹,樣貌上沾得又髒又亂,是凶險的卦象。」「覆」是本義「覂也」,也就是「翻轉、傾覆」。