「復」、「複」與「覆」的異同(九)

二、「復」字的結構、本義與用法:(又續)

3﹒小篆的「復」字

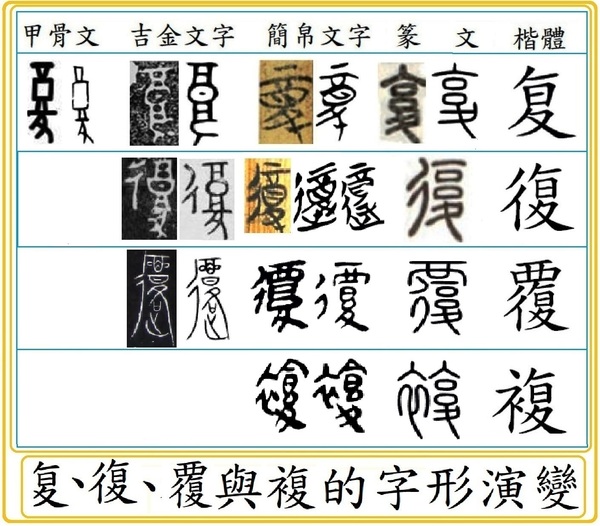

因為現存的經籍與諸子之書已經找不到小篆的痕跡,所以「復」字在小篆裡的結構、本義與用法,我們必須先拿《說文解字》來做說明;《說文解字》「復:往來也。从彳复聲。」(詳見「复、復、覆與複的字形演變」)

「从彳复聲」是「復」字在小篆裡的基本結構,「彳」在左邊比金文、簡帛文字的「復」字而比例放大,長度寬度都有明顯的擴充,大到明顯知道它是一個「義符」,不像金文縮在左邊長度只有「聲符」「复」的三分之二,更不像簡帛文字縮在左邊一隅。「聲符复」的比例縮小的同時,筆畫也簡單化,在甲骨文與吉金文字的大「□」或「☉」及小「▭」都失去原有的形狀,連小篆「复」上的「丶」都消失,只剩下「一▭□」重疊,而且大「□」與小「▭」只有些微的差別,恐怕這是楷體將「▭□」變成「日」的原因。

至於字義的說明,《說文解字段注》在「往來也」下注:「辵部曰:返,還也。還,復也。皆訓往而仍來。今人分别入聲去聲,古無是分别也。」前半段解釋字義,「辵部曰:返,還也。還,復也。皆訓往而仍來」是引《說文‧辵部》的「返,還也。還,復也」來說明小篆「復」字的用法:「復、返、還」三字循環互訓,「皆訓往而仍來」是說「『復、返、還』三字都是『往而仍來』之義」。後半段解釋音讀,「今人分别入聲、去聲,古無是分别也」,「今人的音讀有『入聲房六切』與『去聲扶富切』的分别,古代的音讀沒有『入聲』與『去聲』的分别」;段玉裁所說的「今人」指唐、宋到清朝、民國初年的人,自從民國17年使用《國音常用字彙》的「新國音」以後的「現代人」,「復」字又不分入聲與去聲了;至於『入聲』與『去聲』的用法怎麼分别,各韻書的解釋並不一致,例如《廣韻》的說明是:「去聲『扶富切』宥韻」的用法有「又也、返也、往來也、安也、白也、吿也」,「入聲『房六切』屋韻」責用在「返也、重也,州名復州」;但是據《康熙字典》所引《集韻》、《韻會》(《古今韻會》)、《正韻》(《洪武正韻》)的用法卻是:「去聲『浮富切』浮去聲」用於「又、再」,「入聲『房六切』音伏」用於「往來、返、還、興復、回報」;這樣字義說法不一致,卻要分别『入聲』與『去聲』當然行不通,於是每個「老師」各讀各的音(鄉音),各說各的辨義法,形成一團混亂的情況。老國音的《校改國音字典》則分別歸屬「入屋」、「去宥」而無字義的區別。

至於「復」字在別的經歷過用小篆書寫的典籍裡的字義,我們先從《詩經‧衛風‧氓》、《楚辭‧離騷》、《易經‧復卦》各舉一個例句來說明:

《詩‧衛風‧氓》是可以與《孔雀東南飛》、《長恨歌》合稱三大「苦情詩」的古代民歌;全文六段作:「氓之蚩蚩,抱布貿絲;匪來貿絲,來即我謀。送子涉淇,至於頓丘;匪我愆期,子無良媒;將子無怒,秋以為期。乘彼垝垣,以望復關;不見復關,泣涕漣漣;既見復關,載笑載言。爾卜爾筮,體無咎言;以爾車來,以我賄遷。桑之未落,其葉沃若;於嗟鳩兮,無食桑葚。於嗟女兮,無與士耽!士之耽兮,猶可說也;女之耽兮,不可說也。桑之落矣,其黃而隕;自我徂爾,三歲食貧。淇水湯湯,漸車帷裳;女也不爽,士貳其行;士也罔極,二三其德。三歲為婦,靡室勞矣;夙興夜寐,靡有朝矣;言既遂矣,至於暴矣。兄弟不知,咥其笑矣;靜言思之,躬自悼矣。及爾偕老,老使我怨;淇則有岸,隰則有泮。總角之宴,言笑晏晏;信誓旦旦,不思其反;反是不思,亦已焉哉。」在說明全詩之前,必須先辨明關鍵地名「復關」,「彼垝垣,以望復關」、「不見復關,泣涕漣漣」、「既見復關,載笑載言」,三個「復關」都是「漫漫的來時路」;全詩意思是說:「忠厚老實美男子,懷抱布匹來換絲;說來換絲是藉口,要找機會談婚事。送得郎君過淇水,一直送君到頓丘。不是我要誤佳期,你沒媒人失禮儀;郎君不要再生氣,到了秋天來迎娶。登那倒塌的牆壁,遙向復關那漫漫的路途凝神睇;復關不見郎君到,眼淚簌簌往下掉;情郎既從復關來,歡歡喜喜笑嘻嘻。貞卜一事知凶吉,占得掛象說吉利;郎君駕車來迎娶,我高高興興的帶上嫁妝嫁給你。蠶桑樹葉未落時,浸潤葉片有光澤;那些咕咕的斑鳩啊,桑葚好吃莫貪多;多情姑娘年輕時,檀郎斜臥嬌無那;郎情妾意真歡好,可別忘了郎君會重利輕別離;等到望夫石上暗泣涕,那就說也惘然誰相惜。蠶桑樹葉既落了,樹枝枯黃任飄搖;自從嫁入君門後,多年窮苦受煎熬。茫茫淇水送我歸,水濺車帷濕又潮;我作為人妻婦道沒差錯,只是郎君心多刁;無常反覆沒準則,良心缺德耍花招。海誓山盟說偕老,如今未老心憂愁;滔滔淇水終有岸,沼澤寬廣有盡頭;難憶少時多歡樂,談笑之間有溫柔;旦旦誓言猶在耳,忽地反目竟成仇;不怨背盟傷心事,緣分終結且罷休!」這是一篇完整的「苦情」故事,從見面的矜持到陷入情網的忐忑,從懷憧憬的出嫁到發生齟齵而遭遣返,這是典型的「苦情」故事情節,但是結局既不是《孔雀東南飛》「合葬華山傍」的「雙雙殉情」,也不是《長恨歌》「此恨綿綿無絕期」的「仙界尋妃」,而是「亦已焉哉」的「放下就是解脫」。前面說過三個「復關」都是「漫漫的來時路」;「關」是「關口」引申為「行道、道路」,「復」從本義「往來」引申為「舊有的、原有的」。

《楚辭‧離騷》中有一段:「伏清白以死直兮,固前聖之所厚。悔相道之不察兮,延佇乎吾將反。回朕車以復路兮,及行迷之未遠。步余馬於蘭皋兮,馳椒丘且焉止息。進不入以離尤兮,退將復脩吾初服。制芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳。」意思是說:「保持清白節操死於直道,這本為古代聖賢所稱讚!後悔當初不曾看清前途,遲疑了一陣我又將回頭。調轉我的車走回原路啊,趁著迷途未遠趕快甘休。我拍打著馬兒在蘭草水邊行走,跑上有椒木的小山暫且停留。既然進取不成反而獲罪,那就回來把我舊服重修。我要把菱葉裁剪成上衣,並且用荷花把下裳織就。」這裡「復」字出現兩次,一次是「回朕車以復路兮」的「復路」是「原來的老路」,「復」是引申義「原來的」;一次是「退將復脩吾初服」,「復脩」是「回來重修」,「復」是引申義「回來」。

《易經‧復卦》有「復卦」作「地雷復」,其卦辭「復,亨。出入無疾,朋來無咎。反復其道,七日來復,利有攸往。」這篇卦辭我們在前面「甲骨文的『复』字」裡,講「來复」時已經說過了不再重複,現在我們來看看每一爻的爻辭。爻辭裡對於「爻序與陰陽」的稱呼是:從下到上依序作:「初、二、三、四、五、上」,陰陽則「六」代表陰爻、「九」代表陽爻。

「初九,不遠復,無祇悔,元吉。」意思是說:「第一爻是陽爻;偏離正道不遠就能回過頭來的人,不至於會作出後悔的事情,還是很吉利的。」這是因為能及時改過遷善,所以不會作出悔恨的事情;「復」是引申義「回來、回復」。

「六二,休復,吉。」意思是說:「第二爻是陰爻;一路順風,順利的回到正途,尚稱吉利。」「休」是「美、善」之義,用來形容「復」是「很順利就回到正途」;能夠「很順利就回到正途」還算是好的,所以還算是「吉利」。「復」是「回到正途」,還是引申義「回來、回復」。

「六三,頻復,厲,無咎。」意思是說:「第三爻是陰爻;憂心皺著眉頭而回到正途,雖然歷盡千艱萬苦,但幸而尚無罪咎。」「頻」是「顰」的假借,「皺眉、憂愁不樂」的意思,用來形容「復」是「皺著眉頭、憂愁不已的回歸正途」;既然遭逢危險能知道擔心,表示迷途而知返,雖然難免遭逢危險,但是還是不會有罪咎。「復」是「回歸正途」,還是引申義「回來、回復」。

「六四,中行獨復。」意思是說:「第四爻是陰爻;守正道不茍於世者,能以特立獨行之姿回歸正道。」但是也只是不茍同於世俗、不會犯錯而已,根本談不上吉利與不吉利。「復」也是「回歸正道」,是引申義「回來、回復」。

「六五,敦復,無悔。」意思是說:「第五爻是陰爻;能夠敦厚老實的回歸正道,不會有悔恨之事。」因為內心懂得自己反省改過,所以能夠敦厚老實的回歸正道;雖然「罪咎」在所難免」,但是終究回歸到正道,就不會有太大、大到悔恨終身的事情。只是沒有太大的凶險,還是有凶險的。「復」也是「回歸正道」,是引申義「回來、回復」。

從「初九,不遠復」、「六二,休復」、「六三,頻復」、「六四,獨復」到「六五,敦復」,偏離正道是一層一層加多了;我們再看其結果,從「初九元吉」、「六二吉」、「六三無咎」、「六四獨復(不言吉凶)」到「六五無悔」,也一步一步加重了凶險的程度,到第六爻就應該到達極限了,那麼凶險的極限究竟怎樣呢?

「上六,迷復,凶,有災眚,用行師,終有大敗。以其國君,凶。至於十年不克征。」意思是說:「最後第六爻是陰爻;迷失正途而回不到正道,是凶險之象,有天災人禍要發生了。例如出師打仗,最後要大敗而歸,而其災殃如果波及國君,那更是大凶險之象,甚至影響到十年都無法再出征打仗了。」所謂「若迷而知反,尚可以免」,如果「執迷不悟」、「迷途不返」那當然「大禍臨頭」,例如不由正道者出師當然不是「正義之師」,出師無名最後大敗而歸也是常事,國君聽信不由正道者的讒言而出王師,大敗而歸以致於「十年不克征」,也是理所當然。「迷復」是「困惑昏亂而不知回歸正道」,意指一個人「迷失而不知悔改、糊塗而不能醒悟」;「復」還是「回歸正道」,還是引申義「回來、回復」。