「復」、「複」與「覆」的異同(八)

二、「復」字的結構、本義與用法:(再續)

2﹒簡帛文字的「復」字(續)

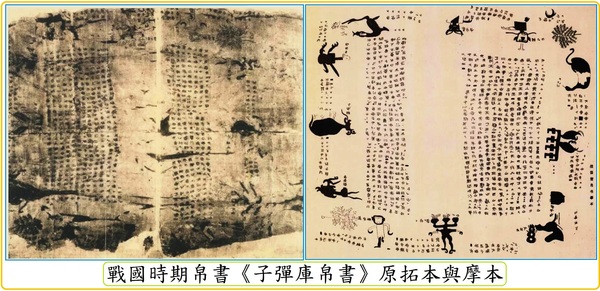

1942A.D.9月在湖南省長沙子彈庫1號楚墓出土的戰國中晩期文物中有一塊「楚繒」,是目前出土最早的戰國時期帛書;不幸楚帛書出土後被美國人柯強騙取而流落美國。其中有「復」字三見,所見到的拓本因為縮版致使字跡模糊難辨(詳見:戰國時期帛書《子彈庫帛書》原拓本與摩本)

,所幸中華書局1985A.D.7月出版李零教授所著的《長沙子彈庫戰國楚帛書研究》有詳細資料。根據李零教授的研究,帛書中三處的「復」字都做「从辵,复聲」,這三處分別是「乙篇第5行第17字」、「丙篇第6段第2行第27字」、「丙篇第8段第2行第7字」,「乙篇第5行第17字」是「四神乃乍。至于復」。這個「復」字寫成「从辵复聲」;李零教授在《長沙子彈庫戰國楚帛書研究》的「索引」中說:「讀為覆,又讀為復」;李零教授 的解釋是對的。不過我發現在「散氏盤」裡「復」字的下面加了一個「止」字,從吉金文字追求繁複而美化的原則看來,在原來已經有「从倒止」的「复」字裡增加一個「止」字是可以的;沒有想到《子彈庫帛書》裡把「復」字「从彳复聲」的「彳」與「止」連起來變成「辵」,造出「从辵复聲」(「<辶复>」)的字形;實際上「从辵复聲」就是「从彳复聲」再多了一個裝飾符號「止」而已,可以算是「復」的「異體字」。在這裡我冒昧的向李零教授建議,下一次修訂《長沙子彈庫戰國楚帛書研究》時可否考慮把「从辶复聲」的字直接寫作「復」,在注文說明:「這是『復』的異體字,『从彳复聲』的『復』在『散氏盤』裡加了一個『止』字,《子彈庫帛書》把『彳』與『止』連成『辵』」。「四神乃乍。至于復」的意思是說「四神用陰陽參化的法則開闢大地、制定曆法…還造了天蓋覆蓋大地」,「復」就是「覆蓋」的意思,「復」就是「覆」字的假藉,用的是「覆」字的本義「覆蓋」;「丙篇第8段第2行第7字」是「亓□亓復」,有人解釋「亓」字就是「其」字的假藉,可通,「□」李零教授認為是「敗」字,有人解釋為「出」字,都有可能,前一句是「水師不□」,「□」我猜是「利」,那麼兩句話連起來是「水師不利的結果,那就是失敗與顛覆」或「水師不利的結果,那就是出師就會顛覆」,「復」就是「顛覆」的意思,「復」就是「覆」字的假借,用的是「覆」字的引申義「顛覆」;「丙篇第8段第2行第7字」是「□脨不復」,因為句首之字不可辨識,整句意義難明,不過就「不復」而言,應該是「不再」之意,「再」是「復」的引申義。

除了竹簡以外,還有一種木牘。我們前面說過:「簡帛文字」是「簡牘文字」與「帛書文字」的合稱,「帛書文字」以白色絲帛為書寫的材料,那麼「簡牘文字」就是以「竹簡」與「木牘」為書寫的材料;由於竹簡的數量比較多,木牘往往被忽略;底下我們來看看數量比較少的木牘―出於「海昏侯墓」的「海昏侯國除詔書」。

海昏侯國是西漢第九位皇帝―漢廢帝劉賀;74B.C.的6月5日漢昭帝劉弗陵去世而沒有子嗣,朝廷掌控的領袖霍光指定劉賀參與昭帝的葬禮,隨後繼承皇位。隨即掌權者發生權力爭奪,結果剝奪劉賀的皇位,並把他送回原封地昌邑國,最後廢昌邑國,63B.C.改封為海昏侯,前往豫章郡的海昏縣(今江西省九江永修縣),經多次打擊的海昏侯於59B.C.去世,由於劉賀之子劉充國、劉奉親也相繼去世,漢宣帝廢海昏侯的爵位,並且頒布國除詔書。

海昏侯墓地在江西南昌新建區大塘坪鄉觀西村墎墩山,因為319A.D.豫章郡大地震,以致墓園沒入鄱陽湖中,2011A.D.居民舉報墎墩山有盜墓者活動,考古隊隨即對墓地進行調查、開挖,到2016A.D.海昏侯墓出土文物在北京舉行展覽,共計出土的有金器、青銅器、玉器、陶瓷器、竹編、草編、紡織品和簡牘、木牘等2萬餘件文物,其中5200餘枚竹簡和近百版木牘是「古文字」上的大發現。

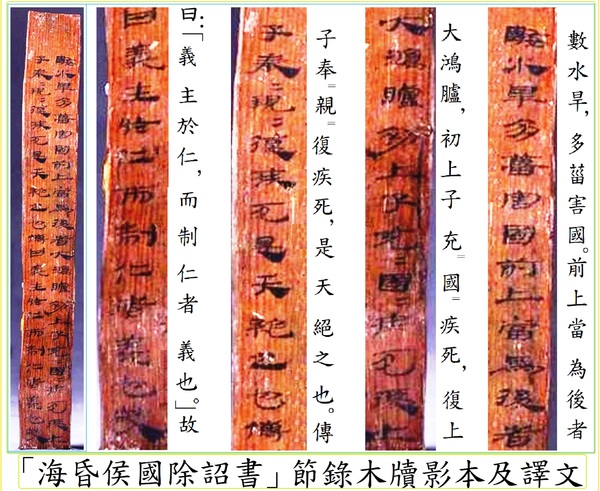

「海昏侯國除詔書」出自宮廷,是當時的「標準隸書」(詳見:「海昏侯國除詔書」節錄木牘影本及譯文),

,詔書中說:「…數水旱,多菑害國。前上當為後者大鴻臚,初上子充國,充國疾死,復上子奉親,奉親復疾死,是天絕之也。傳曰:『義主於仁,而制仁者義也。』故…」意思是說:「…好幾次水災和旱災,許多災禍危害國家。在之前上報應當後繼其侯位者,最初是傳給長子劉充國繼任,但是劉充國因疾病而死,接著該次子劉奉親繼位,劉奉親也因疾病而死,這是上天要滅絕海昏侯國啊!古書上說:『義的根本是仁,而規範仁的就是義。』所以…」,這是豫章太守曲承「宣帝」意旨上書詆毀海昏侯的話。「復上子奉親」是「再上報其子劉奉親」,「復」是引申義「又」的意思。「奉親復疾死」是「劉奉親又因疾病而死」,「復」也是引申義「又」的意思。

到這裡我們把簡帛文字的「復」字作個結論:簡帛文字的「復」字,有作引申義「恢復」、「仍舊」、「再、還、又」等意思,有作「覆」字的假借「覆蓋」或「顛覆」的意思,也有作「複」字的假藉「雙重衣物」的意思,更有作「腹」字的假借「肚子」的意思。