「度」與「渡」之異同―總結《史記·本紀·世家·

列傳》裡的「度」與「渡」(一)

一、「度」字在《史記》〈本紀〉、〈世家〉和〈列傳〉裡的情況:

綜合《史記》的〈本紀〉、〈世家〉和〈列傳〉,「度」與「渡」兩字只出現在〈本紀〉10篇、〈世家〉15篇和〈列傳〉43篇裡;〈本紀〉只有〈呂太后本紀〉、〈孝景本紀〉兩篇沒有「度」或「渡」字,〈世家〉有15篇、〈列傳〉有27篇未出現「度」或「渡」,比例就比較高了。至於次數:〈本紀〉有「度」字出現43次,「渡」字出現50次;〈世家〉有「度」字出現了28次,「渡」字出現12次;〈列傳〉「度」字出現90次,「渡」字出現41次;出現的頻率在〈本紀〉裡比較高的「渡」字,到了〈世家〉和〈列傳〉裡反而比較低。總共68篇裡「度」字出現161次,「渡」字出現103次。

根據音讀與釋義的分析,最複雜的是〈夏本紀〉裡「三危既度」的「度」字。《史記》的原文作「黑水西河惟雍州:弱水既西,涇屬渭汭。漆、沮既從,灃水所同。荊、岐已旅,終南、敦物至于鳥鼠。原隰厎績,至于都野。三危既度,三苗大序。」意思是說「黑水與黃河西岸之間是雍州:弱水經過治理,已經向西流去,涇水匯入了渭水。漆水、沮水跟著也匯入渭水,還有灃水同樣匯入渭水。荊山、岐山的道路業已開通,終南山、敦物山一直到鳥鼠山的道路也已竣工。高原和低谷的治理工程都取得了成績,一直治理到都野澤一帶。三危山地區可以[通行/居住]了,三苗族也大為順服了。」

問題出在佐證的資料,因為在《尚書·禹貢》裡也出現作「黑水、西河惟雍州。弱水既西,涇屬渭汭,漆沮既從,灃水攸同。荊、岐既旅,終南、惇物,至于鳥鼠。原隰厎績,至于豬野。三危既宅,三苗丕敘。」意思是說「黑水到西河之間是雍州:弱水疏通已向西流,涇河流入渭河之灣,漆沮水已經會合洛水流入黃河,灃水也向北流同渭河會合。荊山、岐山治理以後,終南山、惇物山(今秦嶺主峰太白山)一直到鳥鼠山都得到了治理。原隰的治理取得了成功,至於瀦野澤也得到了治理。三危山已經可以居住,三苗就安定了。」

《尚書·禹貢》被視為古代地理方面的重要著作,可是雖然有不斷疑古的學者懷疑〈禹貢〉的真實性,有人甚至懷疑夏禹、夏朝的傳說,不過既然在《史記》中有〈夏本紀〉,在《尚書》中有〈禹貢〉,而且〈禹貢〉與〈夏本紀〉兩者只在小地方略有出入,在大部分都互相吻合;當然有人要說《史記·夏本紀》抄錄〈禹貢〉,然而這一說法正好證明《尚書·禹貢》早在漢朝就已存在了;至於〈遂公盨銘文〉因為尚有一些可疑處暫時還不足以取為佐證。

我們來看看〈禹貢〉與〈夏本紀〉的不同之處:

〈禹貢〉與〈夏本紀〉的第一個不同處是「原隰厎績,至于豬野」與「原隰厎績,至于都野」:〈禹貢〉的「豬野」〈夏本紀〉作「都野」。

據「藝文印書館重刊宋本十三經注疏」《尚書‧禹貢》:〈傳〉「下濕曰隰。豬野,地名,言皆致功。」[疏]「〈正義〉曰:『下濕曰隰,〈釋地〉文。〈地理志〉云:「豬野澤,在武威縣,東北有休屠澤,古文以為豬野澤。」』今查「世界書局新校漢書集注」《漢書‧地理志下》作「武威郡,故匈奴休屠王地。武帝太初四年開。…縣十:姑臧,…張掖,武威,休屠澤在東北,古文以為豬野澤。」知唐初孔穎達等所撰〈尚書正義〉只稍改動文字而其義不變。據此可知〈禹貢〉的「豬野澤」就是〈地理志〉的「休屠澤」。

《史記‧夏本紀》「都野」下[集解]「鄭玄曰:『〈地理志〉都野在武威,名曰休屠澤。』」

如此則「休屠澤=豬野澤」,「都野(澤)=休屠澤」,可得到「豬野澤=都野澤=休屠澤」的結論,可知太史公在《史記》裡是以新地名更替舊地名。只是不知「鄭玄曰:『〈地理志〉』」所引之〈地理志〉為何書。但是《史記》[集解]是裴駰所著,裴駰是注釋《三國志》的裴松之之子,家傳注釋之學引書應有根據,只是典籍散逸。

〈禹貢〉與〈夏本紀〉的第二個不同處是「三危既宅,三苗丕敘」與「三危既度,三苗丕敘」:〈禹貢〉的「既宅」〈夏本紀〉作「既度」。

這個問題在宋代到清代中期都不好解決,但是在現在有了〈玉篇零卷〉卻很容易解決。我們先回顧一段《玉篇》這部中國古代第一部楷書字典的滄桑史。

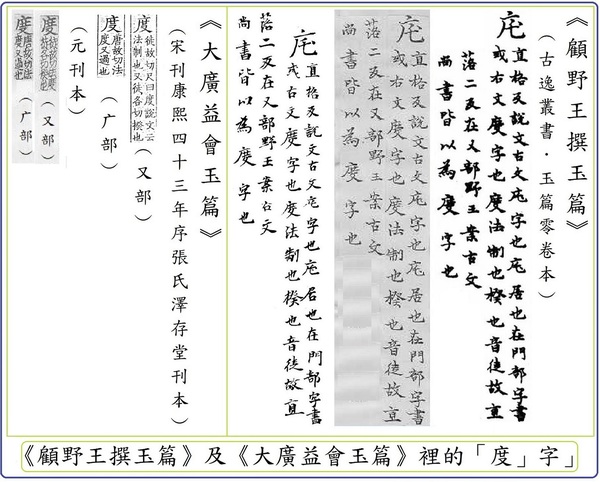

南朝梁陳之間顧野王所撰的《玉篇》成書於梁武帝太清年間(547-549A.D.),共30卷分542部收字16,917個,每字下先注反切,再引群書訓詁,解說頗為詳細,深具訓詁價值。但是唐上元元年(760A.D.)孫强在《玉篇》裡增收了一些漢字,到宋真宗大中祥符六年(1013A.D.)陳彭年、丘雍等對《玉篇》在孫强增字的方向再擴大修訂,收字增加到22,561個,為縮小篇幅仿照韻書簡化釋義,刪除引群書訓詁的解說,改名《大廣益會玉篇》。這個精簡版的《玉篇》流傳普及後,使顧氏原本《玉篇》至北宋初漸漸失傳而終於亡逸。所幸出現了黎庶昌(1837—1898A.D.),他在光緒七年(1881A.D.)到光緒十六年(1890A.D.)間兩度以二品道員出任駐日本大臣共6年,利用外交事務之餘,得到楊守敬的協助,將散佚而流存於日本的唐、宋、元、明珍貴古籍26種共200卷匯輯刻印成《古逸叢書》,其中就有《玉篇》的零卷。這部不止一種殘本拼湊而成的「唐本《玉篇》零卷」只有三卷半,約當全書的1/8,卻保留了這段珍貴的記載:「<广乇丶>:直格反。《說文》古文『宅』字也;『宅:居也』在宀(原作門)部。字書:或古﹙原作右﹚文度字也。度:法制也,揆也;音徒故直落二反,在又部。野王案:古文《尚書》皆以為度字也」(原抄本詳見「《顧野王撰玉篇》及《大廣益會玉篇》裡的「度」字」,宋刊本在前面引用的是四庫全書本,這次引用「東京大學東洋文化研究所藏漢籍善本全文影像資料庫」的張氏澤存堂刊本)。

在顧野王所撰的《玉篇》裡說:「篆文」的「<广乇丶>」翻成「楷體」有「宅、度」兩字,所以《史記‧夏本紀》與《尚書‧禹貢》在「篆文」的版本裡都是「三危既<广乇丶>,三苗丕敘」,只是到了「楷體」的版本《史記‧夏本紀》作「三危既度,三苗丕敘」,而《尚書‧禹貢》作「三危既宅,三苗丕敘」;說「三危山地區可以通行了,三苗族也大為順服了」既然可通,說「三危山地區可以居住了,三苗族也大為順服了」也一樣可通,只是近年學者大多擁護《尚書‧禹貢》的說法,我們把它當做「異說」而並存就可以了;當然,「三危既度」與「三危既宅」不關「度」與「渡」的假借,是古書裡「訓詁」上「隸定」與「釋義」的問題。