「度」與「渡」之異同―〈大宛列傳〉

中的「度」與「渡」(⑿六十六)

一、列傳70卷―63〈大宛列傳〉

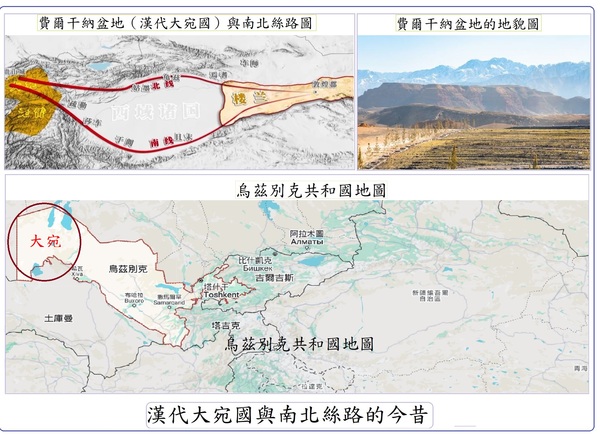

本篇是我國最早的邊疆和域外地理專篇;所記錄以大宛(音ㄉㄚˋㄩㄢdà yuān,古代中亞國名,大概在今烏茲別克共和國的費爾幹納盆地。)為中心,旁及周圍一些國家、部落,遠至西亞南部、南亞的一些地方,也涉及中國新疆和川、滇的部分地區;敘述這些地區的地理和歷史情況,包括位置、距離、四鄰、農牧業、物產、人口、兵力與城邑等等,也敘述了開闢「絲綢之路」的艱苦歷程,反映出中國古代人民地理知識與視野的不斷擴大,可視為研究中國地理學史和中亞等地歷史地理的重要文獻(參見「漢代大宛國與南北絲路的今昔」)。

二、〈大宛列傳〉中的「度」與「渡」

⒈以騫度之,大夏去漢萬二千里,居漢西南。今身毒國又居大夏東南數千里,有蜀物,此其去蜀不遠矣。

這是張騫在大夏知道身毒有蜀物而向漢武帝建議從西蜀尋找道路通往大夏、身毒的事情。「騫」是「張騫(164—114B.C)字子文,漢中郡城固縣(今陝西省城固縣)人,建元二年(139B.C)奉漢武帝之命出使西域,開拓了絲綢之路」,「度之」是「推測此事。『之』是指示代詞『此、這個』」,「大夏」是「中亞古國之一,又稱巴克特里亞,主要疆域在阿姆河以南,興都庫什山脈以北,首都稱『藍市城』,西與安息接壤,張騫曾到大夏國」,「去漢」是「距離大漢國(漢朝)」,「身毒」是「印度的舊稱,音ㄐㄩㄢㄉㄨˊjuān dú」,「有蜀物」是「有蜀地出產的東西。『蜀』是『四川地區』,據前文『蜀物』是『邛竹杖、蜀布』,邛竹杖是用四川邛崍山的竹子製成的枴杖,蜀布是漢代蜀地出產的麻織物」,「去蜀」是「與蜀郡的距離」。整段對話的意思是:根據我的推測,大夏距離漢朝一萬二千里,在漢朝的西南邊。現在身毒國又在大夏東南面幾千里,那裡有蜀地的物產,那麼它與蜀郡相距不會太遠。「以騫度之」的「度」字是引申義,引申作「推測估計」的意思,音「徒落切」,今讀ㄉㄨㄛˋduò或ㄉㄨㄛˊduó。

⒉其使皆貧人子,私縣官齎物,欲賤市以私其利外國(具《漢書》無「貧人子」及「外國」;作「其使皆私縣官齎物,欲賤市以私其利」,《漢書》為是)。外國亦厭漢使人人有言輕重,度漢兵遠不能至,而禁其食物以苦漢使。漢使乏絕積怨,至相攻擊。

這是繼博望侯張騫後派遣使者浮濫產生流弊的事情。「其使」是「那些出使的人。『其』是指示形容詞『那、那些』」,「私縣官齎物」是「私自扣留皇上贈送給西域各國的禮物。『縣官』本義是『一個縣的長官、縣長』,據《史記•絳侯世家》條侯子為父買殉葬器『盜買縣官器』下〈司馬貞索隱〉『縣官謂天子也。所以謂國家為縣官者,《夏官》王畿內縣即國都也。王者官天下,故曰縣官也』,『縣官』可引申為『皇帝之稱』;《說文》『齎:持遺也』可知『齎』就是『贈送』」,「賤市」是「低價出售。《說文》『賤:賈少也』,《說文段注》『賈:今之價字』,可見『賤』就是『低價』」「私其利」是「謀取私利」,「厭漢使」是「討厭漢朝的使者」,「人人有言輕重」是「每個人各執一詞、事物的主次與緩急都不一致。『輕重』由『重量的大小』引申為『事物的主次緩急』」,「度漢兵」是「揣度漢朝軍隊」,「遠不能至」是「路途遙遠不能到達」,「禁其食物」是「禁絕了漢朝使者的食物」,「苦漢使」是「刁難漢朝的使者」,「乏絕積怨」是「食物斷絕而累積怨恨」,「至相攻擊」是「導致相互攻擊而傷害」。整段對話的意思是:那些出使的人,將皇上贈送給西域各國的禮物據為己有,打算低價出售以謀取私利。外國人也討厭漢朝的使者每個人各執一詞、事物的主次與緩急都不一致輕重不一,揣度漢朝軍隊路途遙遠不能到達,於是斷絕了漢朝使者的食物以刁難使者。漢朝使者因為食物斷絕而積怨,以至於相互攻擊而傷害。「度漢兵」的「度」字是引申義,引申作「推測估計」的意思,音「徒落切」,今讀ㄉㄨㄛˋduò或ㄉㄨㄛˊduó。

三、結論:

〈大宛列傳〉中出現兩次的「度」:「以騫度之」、「度漢兵」兩次的「度」都是引申義「推測估計」之意音「徒落切」今讀ㄉㄨㄛˋduò或ㄉㄨㄛˊduó;沒有「渡」字出現。