「度」與「渡」之異同結論(一)

「度」與「渡」在兩岸都認定是兩個字:在《常用國字標準字體表》裡「度:A01210」「渡:A02251」,都在常用的甲表;在《通用規範漢字表》裡「度:1622」「渡:2765」,都在常用的一級字表。

「度」的本義是「依法制定長度的標準量(丈量長短的標準)」;《書.舜典》「同律度量衡」下陸德明《經典釋文》說:「度,丈尺也」,陸德明說明的正是「度」的本義。《說文》「度:法制也。从又」下段玉裁注:「周制,寸、尺、咫、尋、常、仞皆以人之體爲法。寸法人手之寸口,咫法中婦人手長八寸,仞法伸臂一尋,皆於手取法,故從又」,段玉裁說明的是「度从又」的原因,「又」就是「右手」,古人直接用「手」丈量長短,雖然「以身為度」會有因人體型不同而產生誤差,但是實在很方便,既然用「手」丈量長短,作「長度的標準量」的「度」字就「从」代表「手」的「又」了。

「度」的引申義有很多:從「丈量長短的標準」廣泛化成為「作為標準的規範、模範、節制、限制、規章準則」,例如:法度、制度、軌度、限度、節度、憲度等;從「長度的標準量」廣泛化成為「計算的標準量」,例如:躔度、溫度、濕度、刻度、弧度、角度、經緯度等;從「計算數量的標準量」廣泛化成為「程度之稱」,例如:熔化度、知名度、清晰度、透明度、極度、度量、大度、氣度、風度、態度等;從「丈量長短的標準」專門化轉品成動詞並且轉音就是「丈量、計算、推測、估計、思慮」,例如:度然後知長短、度長絜大、度量、測度、揆度、料度、自度、謀度、忖度等。

「度」的假借義,最主要是假借為「濟渡」的「渡(本義及一部分引申義 )」,其次有「鍍箔」的「鍍」、「剫木」的「剫」等。

「渡」的本義是「通過水面」,《說文》「渡:濟也。从水,度聲」,就是說明「渡」的本義與結構。自古可能有「濟渡」的話語而無「渡」的字形,於是以「假借造字」的辦法,取「水面」的「水」為「義符」,借「度量衡」的「度」為「聲符」,造就了「濟渡」、「通過江河湖泊」、「自此岸達彼岸」等「越過水面」的「渡」字。

「渡」的引申義有從「越過水面(由此岸到彼岸)」廣泛化成為「通過(由此地到彼地)」、「經過(由此時到彼時)」、「引導」、「渡化」、「引渡」(「引渡」雖源於日語,也在漢文化圈裡,受「漢字」規則的規範),從「通過水面」專門化作「載運過河」的工具「渡船」、「載運過河」的地點「渡口」等。

「度」與「渡」是什麼關係呢?其關係是:1「度」是「渡」的「聲符」;2「度」是「渡」的「假借字」;3「度」不是「渡」的「初文」。

1「度」是「渡」的「聲符」

《說文》「渡:从水,度聲」就明確的揭示了「度」是「渡」的「聲符」,而且這個「聲符」是從古音到今音都維持同音的聲符。以古文字而言,甲骨文、金文沒有出現「渡」字,小篆的「渡」字就是「从水,度聲」,我們依小篆的結構,「渡:从度聲」就是「渡」字與「度」同音;《說文》所附的《唐韻》「度」作「徒故切」,「渡」也作「徒故切」;《廣韻》「度」本音作「徒故切」、轉音作「徒落切」,「渡」作「徒故切」,與「度」的本音相同;《集韻》、《類篇》、《四聲篇海》與《廣韻》的切語相同;《字彙》「度」本音作「獨故切」、轉音作「達各切」,「渡」也作「獨故切」,與「度」的本音相同;《正字通》「度」本音作「土故切音渡」、轉音作「藥韻音鐸」,「渡」作「土故切」,與「度」的本音相同。到今音,「度」本音作「ㄉㄨˋdù」轉音作「ㄉㄨㄛˋduò或ㄉㄨㄛˊduó」,「渡」也作「ㄉㄨˋdù」,與「度」的本音相同。「渡」的音讀從古音到今音都維持同音,「度」是「渡」的「聲符」從古到今都沒有人提出異議。

2「度」是「渡」的「假借字」

「度」的本義既是「依法制定長度的標準(丈量長短的標準)」,那麼無論廣泛化或專門化,都引申不出「濟渡」、「通過」、「經過」的意思,而今天「度」又有「濟渡」、「通過」、「經過」諸義,這只能夠從假借而來;而「度」既是「渡」的「聲符」,無論古今兩字都同音,符合假借所需要的「同音」條件,所以我們能夠肯定「度」作「濟渡」、「通過」、「經過」諸義都是「渡」的「假借字」。

有人說「形聲多兼會意」,黃永武先生甚至著有「形聲多兼會意考」的論文專著;但是只是說「多兼」而非「都兼」,意思是有「形聲不兼會意」的情況。「度」是「渡」的「聲符」,而「度」本身引申不出「濟渡」的意思,所以「渡」是以「形符水」與「聲符度」合起來的「形聲字」,「形符水」兼會意而「聲符度」不兼會意,「聲符度」是透過「假借造字」的原理才能夠成為「渡」的「聲符」的;因此「度」是「渡」的「假借字」不只在用作「濟渡」之意,在造字的時候也假借「度」作為「聲符」。

3「度」不是「渡」的「初文」

「初文」是指字的初期寫法,相對的則是「後起字」;「初文」多為獨體字而後起字多為合體字。

①「北」是「背」的「初文」:

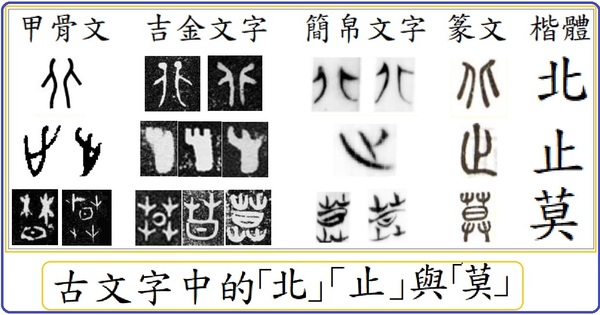

例如:「北」為「初文」,「背」是「後起字」。《說文》「北:乖也。从二人相背」;「背:脊也。从肉北聲」。這都是後來的解說,從甲骨文、吉金文字、簡帛文字與篆文(詳見古文字中的「北」「止」與「莫」)都能看出「北」為「兩人相背」之形,就是「脊背」的意思,是「背」字的「初文」,

因為「背陰的一方」是「北」方,所以「脊北(背)」的「北(音ㄅㄟˋbèi)」引申為「北方」的方位名,這就是段玉裁在《說文解字注》裡所說的:「北者古之背字,又引伸之為北方」;至於音讀也因為引申特指而略有轉音,「脊北(背)」的「北」《唐韻》、《廣韻》作「幫母、去聲隊韻」的「補妹切」,古音推擬作「〔puaih〕」;引伸為「北方」之「北」轉音在《唐韻》、《廣韻》作「幫母、入聲德韻」的「博墨切」,古音推擬作「〔pok〕」。而今讀「背」音「ㄅㄟˋbèi」,「北」讀音「ㄅㄛˋbò」,語音兩岸都選上聲(第三聲)作「ㄅㄟˇběi」。

這個與「南」相對的方位名除了「東西南北」、「漠北」、「北斗星」、「北極」、「北迴歸線」等以外,又引申為動詞「向北行」,如:「北上」、「北征」、「南征北討」;又假借為「敗」,如:「追奔逐北」、「三戰三北」、「連戰皆北」。

「北方」的「北」之意義衍生日繁而「蔚為大國」,不得已另造「从肉北聲」的後起俗字「背」;這就是我們從《說文解字》裡所看到的「北:乖也」、「背:脊也」。