桃園高中 阿得老師

故事從撿回一隻流浪貓開始,流浪貓於是很幸運地成為達賴尊者的家貓,從此開啟了一系列尊者智慧語錄的印證,進而也側記了尊者生活哲學的平易近人,一隻寵物貓,順理成章地成了尊者貓,順便,也扮演著見證尊者充滿慈悲與傳奇的最佳代言人。

1.關於被愛:「我們眾生都想要被愛」(p.20)

不是只有人需要被愛,流浪貓、所有生命有機體,都需要被愛,是一種存在世上的價值肯定,但,我們有時時刻刻尊重天地萬物愛的需要嗎?進而,我們有愛人愛己的能力和習慣嗎?

2.關於本能:「有時候我們的本能反應、我們受制約的負面反應,那力量可說是壓倒性的強大。」(p.33)

小貓會憑本能去咬老鼠,人類也有強大的本能會逃避和攻擊,要如何避免這種本能性的反應,就得從生活中的修煉做起,關鍵在於:你意識到自己的本能慣性嗎?你有讓理性的運作多些平衡的機制嗎?

3.關於眼光:「我們快樂或不快樂,不是生活環境使然,而是我們看待事物的眼光。」(p.47)

監獄犯人竟然同情起西藏僧人的生活!僧人的清貧生活和紀律嚴明,嚇到的犯人直呼:不如來跟我們一起被關吧!但,住監獄總是因為被懲罰,而出家卻是出於甘願的;所以,我們看待環境的苦與樂,真的存乎一心,心念的澄清太重要了!

4.關於快樂:「得到快樂最好的方法就是:帶給別人快樂。」(p.50)

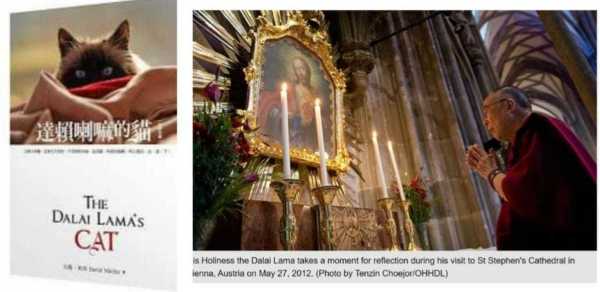

看看上面的附圖,尊者竟然在拜聖母!?書中給了很棒的答案,他回答關於為何不去勸身邊人信佛教,告訴我們:只要可以安頓身心,那個宗教都好!不是嗎?宗教間的排擠、殺戮,根本就是違反所有宗教共同的良善本意啊!

5.關於正念:「不停留在過去、未來的想法,也不沉浸於幻想」(p.65)

正念,是不任意評斷,,也沒有延伸和攪動,單純地活在此時此刻,單純地感受,用五感去細細感受,然後問自己:那些擔憂是真實的嗎?是撈過界的嗎?人生中多數的癡迷、渴望、衝動、躁動......,都只是庸人自擾啊!

6.關於快樂:「讓你覺得快樂的不是你所做的事情,而是在做這件事情時,你是否全心全意?」(p.68)

我們的快樂可能只是一時半刻而已,譬如一杯咖啡一場舞會,然而,只有持久的快樂才會形成幸福感,所以,什麼事是讓你會持續喜歡去做的?什麼事做久了會讓你感到成就和自信?然後,就全心全意去投入吧!

7.關於能力:「重要的不是能力本身,而是我們用那種能力做了什麼?」(p.84)

不要因為很有能力、很強壯、很有錢、很會讀書,而覺得自己了不起,重點是,你把你的優勢拿來做什麼?王永慶很會賺錢,但是他自己覺得重點在照顧員工和員工的家人,賺錢能力沒什麼了不起,良善的目的才是!

8.關於人際:「變動,無常。這是一切事物,特別是人際關係的本質。」(p.84)

人際關係,或,愛情關係,基本上就是充滿變動的風險,這是本質上的必然,求助尊者,求助神佛也是枉然,惟有認清這個本質,追求穩定可靠的內省內修,才不會過度倚賴外在變動的人情事物而痛苦不堪。

9.關於利他:「我們愈為他人的福祉著想,我們就好愈快樂。第一個受益人是自己。我們稱之為『最有智慧的自私行為』。」(p.86)

隨著年齡的增長,越能理解關於利他、奉獻、分享的意涵,尊者用「最有智慧的自私行為」來形容很有創意,在個人主義當道的年代,我們要扭轉「大我」為「小我」,才能體會那種付出分享帶來內心的真正喜悅。

10.關於業報:「努力工作和精明的生意頭腦都是財富的條件,但是只有慷慨行為是根本原因。」(p.103)

尊者談業報,用的是「心念連續體」的概念來詮釋,不一定現世報,也並非等值的投資報酬,僅僅就是能量的蓄積,也許跨越好幾世;我的體會是:我們的靈魂是不朽的,幾次投胎的修行和每個相遇,都是業報,財富呢?只是微不足道的一小部分罷了!

11.關於自私:「在所有的假象幻覺之中,『自我迷戀』也許是其中最為狡猾、最會偽裝的。」(p.128)

我看到書中有一句話:「過分關注自己會使自己生病。」頗為震撼,關注自己,可是當代強調自我實現世代的專利,自我誇大到不只是自我中心,而是迷戀,甚至不惜傷害別人,當然到頭來也傷了自己,所以,迷戀自己真的很糟糕的偽裝。

12.關於觀點:「那些曾經是有生以來最糟糕的事情,事後看來,結果卻變成最好的。」(p.148)

因為屋子的裝修,尊者貓被強制送到別處暫時安頓,原本以為是痛苦的事,結果卻因而認識了此生最為傾心的虎斑貓,真愛,來自你的不甘願,然後又用最甘願,來圓滿這一輩子的傳承;一時的苦,可能就是然後的樂,福或禍?就勇敢去承受吧!

13.關於超越:「雖然人可以在戰場上同時打敗一千人達一千次之多,但是只有征服自己的人才是最偉大的戰士。」(p.167)

要征服自己,得先從面對自己開始,佛學展示的內省內修,可以是很好的法門,克服心中的畏懼,才能跨出改變的第一步;打敗別人沒什麼了不起,那只是表象,真正該超越的,是自己的心魔。

14.關於覺悟:「『知道』只是頭腦上的,直到那場讓我丟盡臉面的後空摔發生後,『知道』才變成『理解』,又提升為讓我改變行為的『覺悟』。」(p.170)

從知道,到理解,到覺悟,也正是我對閱讀「知行合一」的信念:知、情、意、行,沒有理解和感動,就很難化為行動的知識運用,跌一跤,很痛,是短期的痛,但長期來說,它可能更是一份好的禮物,領悟與感受的禮物。

15.關於慈悲:「為什麼我們應該用『愛與慈悲』對待眾生,我們永遠不知道在什麼情況下會與他們再相遇。」(p.190)

尊者的貓,來自於被丟棄的流浪貓,有一天,當年丟棄小貓的兩個小男孩,成了尊重身邊的小沙彌,就被委以重任去照顧當年自己狠心要丟棄的小貓;所以,為什麼要慈悲,因為你不知道那一世那一時,會再相遇!這不也是一種業報修行?

16.關於實踐:「佛陀給弟子們最後一個教導是,『相信佛陀所說的任何一個字的人是個傻瓜,除非他們已經親身體驗測試過』。」(p.196)

親身試過的學問,才是學問,閱讀如此,修行更是如此,把師父的話當作金科玉律,只是膜拜,卻不懂得思辨和施行,以至於盲從被騙者比比較是,這不但不利於自己修行,也造就了許多膨脹自大的山頭啊!

17.關於自信:「『自信』就應該應用在有益的行動上。...有益的行動就是,你必須下定決心說『我自己可以做到。』這就是有自信心的行動。」(p.232)

自信,簡單的說,就是相信自己,是積極的心態,所以也就不難理解,為何「缺乏自信心是一種懶惰的變形」,恐懼是人的天性,克服恐懼的練習也許可以從自信心培養出發,如何培養?就是好好增強「行動力」,爭取改變的契機,由此而有了即知即行的勇氣。

18.關於膽識:「不管你能做什麼,能夢想什麼,現在就動手吧!天才、力量和魔法都會隨膽量而來的。」(p.236)

猶豫,再嚴重一點是軟弱,阻礙多數人的勇氣,可是一旦跨出一小步,然後一步步跨出去,似乎也就沒有那麼難了!心念一旦集中,資源、支援也會跟著聚攏,天地人合著幫你,也得從你的膽識和第一步開始。

19.關於覺察:「如果我們不能客觀地知覺到自己每時每刻的想法,我們又如何能開始改變,覺察不了,就掌握不住。」(p.247)

這幾年常常覺得年輕人越來越靜不下來,一旦心無法靜,心思容易渙散,無法集中注意力,學習也好,情緒管理也罷,總會處於狀況不佳,卻又怨不得別人;所以,好的覺察,才會有所謂的自知之明,而願意適時調整自己。

20.關於貴人:「有時候,我們的光會熄滅,但是在遇到某個人後,就會再次點燃,生出火焰。我們要深深感謝那些重新點燃我們內在之光的人。」(p.269)

三人行必有我師,乃植基於內在的虛心,然後互為老師地彼此成長,這也是我長期以來所秉持的信念:互為貴人,當慈悲成為大家的心態和常態,那個內在的光,彼此照耀,就不會那麼容易熄滅了!