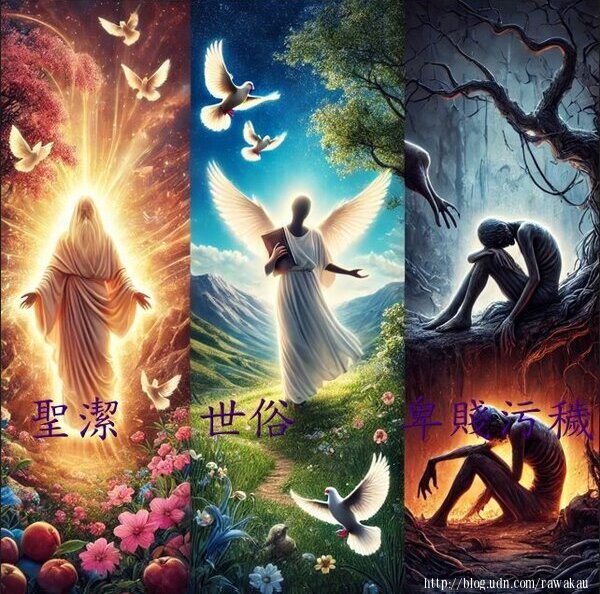

| 為什麼上帝不直接消滅撒旦?《第一講》《第二講》淺談「聖潔的人、世俗好人及卑賤污穢的人」在神學、哲學本質之差異。 | ||||||||||||||||

|

《第一講》 神學的差異性 1.神學中聖潔的人 2.神學中的世俗好人 3.神學中卑賤污穢的人 哲學中的差異性 1.哲學中聖潔的人 2.哲學中的世俗好人 3.哲學中卑賤污穢的人 | ||||||||||||||||

|

緣由: 依據臺灣高等法院高雄分院刑事判決八十七年度上更(一)字第二○二號; 臺灣高等法院高雄分院刑事判決九十年度上更(二)字第一一八號。 本文 神學的差異性 1. 神學中聖潔的人 本質:聖潔的人是以神為中心生活的人,其生命追求、實踐與神的旨意合一,並遠離罪惡和不潔。聖潔不僅是一種外在行為,更是一種內在的靈性狀態。 象徵意義:他們能超越對自我與外在的執著,心性趨近純淨,其行為不傷害、不貪著的律法戒律,以利他心為核心,以平等心待人,超越世俗的善惡觀。代表神的性情或旨意在人間的體現,常與純潔、愛德(註1)、順服相關。 例子:聖經中的摩西、瑪利亞、保羅,他們的生命顯示出對神的全然委身,他們的生命具有引導他人解脫的深遠價值。 2. 神學中的世俗好人 本質:世俗好人遵行倫理規範,行為具備良好的道德良心與善心,但未必出於對神的認識,以正向的行為積累善業,善因帶來善果。 象徵意義:反映人類天性中的善良與責任,未受神啟示仍然行善。 例子:符合世俗道德規範,比如助人為樂、遵守社會規範,例如《路加福音》中「好撒馬利亞人」的比喻,描述了非猶太信仰背景的人行善的故事。 3. 神學中卑賤污穢的人 本質:這類人遠離神的旨意,選擇自我中心或罪惡的生活方式,常被認為是靈性墮落或與神隔絕的狀態。 象徵意義:指深陷貪嗔癡、造作惡業、業障深重的人。揭示罪對人類生命的破壞力,也顯示人類需要救贖的必要性。 例子:行為多為損人利己,甚至明顯違背道德規範聖經教導的情形。如聖經中的猶大、亞哈王(註2),他們的行為背離神的教導並引發後果。 哲學中的差異性 1. 哲學中聖潔的人 本質:聖潔的人通常代表對超越價值,如對真理、善、美的追求,超越感官或物質利益,接近靈性或形而上的「真理」或「善」存狀態。 象徵意義:象徵人類追求最高善或終極價值的能力,挑戰欲望與軟弱。 核心價值:聖潔的人以超越性的價值,如神聖、純潔為導向,追求靈魂的昇華與內在的完滿。 行為動機:聖潔的人行動基於對內心純淨或神聖召喚的渴望,常試圖超越自身及現實,甚至捨棄世俗慾望。 人生目標:追求超越個體存在,與更高的存在或真理合一。 2. 哲學中的世俗好人 本質:世俗好人是遵從倫理規範、關注社會幸福的人,行為基於對道德原則的理解與實踐。 象徵意義:反映人性中的「德性」,特別是亞里士多德及老子與排灣族的「中道」哲學,強調人類生活的平衡與和諧。 核心價值:世俗好人以倫理性和人道關懷為中心,價值取向偏向現實社會的和諧與正義。他們關注如何促進他人福祉和公義、和平。 行為動機:世俗好人行為動機是基於對他人關懷、對社會責任,以及對正義的追求。 人生目標:世俗好人改善自己和他人的生活環境,實現世俗意義上的幸福與和諧。 3. 哲學中卑賤污穢的人 本質:哲學上,這些人代表與理性或道德原則背道而馳的生命狀態,受慾望或情緒驅使而無法實現自我完善。 象徵意義:揭示人性中脆弱墮落的陰暗面,看到人類理性與欲望之間的張力。 例子:參孫的非利士妻子為了保全自己,背叛了丈夫,將參孫的謎語答案告訴非利士人。 (註3)。 核心價值:背離或墮落,其核心特徵是自我中心、無視倫理,甚至主動損害他人利益,因欲望失控偏離理性。 行為動機:潛藏的行為是基於私利、慾望或報復心,蓄意傷害他人及破壞秩序。 人生目標:卑賤污穢的人目標多半是滿足個人需求,無視社會規範或背離社會規範,生存本能的極端化。 | ||||||||||||||||

|

對照

| ||||||||||||||||

|

小結論 聖潔的人:代表靈性與超越的終極追求,是價值與信仰的指引者。 世俗好人:立足於現實,彰顯善良與正義的可行性。 卑賤污穢的人:揭示人性中的陰暗面,偏離倫理與挑戰秩序的脆弱性。 | ||||||||||||||||

|

《第二講》 心理學的差異性 1.聖潔的人心理學本質: 2.世俗好人心理學本質: 3.卑賤污穢的人心理學本質: 結論:個人回應 | ||||||||||||||||

|

心理學的差異性 1. 聖潔的人心理學本質: 聖潔往往與道德的純潔性、對高尚價值的追求以及超越個人私利的行為相關。所以聖潔的人有強烈的內在價值觀,並由內而外展現出一致性行為。 特徵: A. 加拿大心理學家 亞伯特.班度拉的自我效能理論「高水平的自我調節與同理心。」 B. 奧地利精神病學家維克多·法蘭克的存在主義「強烈的內在一致性,將生命的意義指向神或更高的目標。」 C. 美籍德國猶太人,人本主義哲學家和精神分析心理學家埃里希‧佛洛姆的「愛的藝術」觀點。無私奉獻,展現愛與寬恕。愛是給予,是人身上的主動力量。 心理學家觀點:美國心理學家亞伯拉罕‧馬斯洛提出「需求層次理論」。Maslow認為,這類人接近自我實現甚至超越自我,尋求更高的存在意義。 舉例:偉大的精神領袖如特蕾莎修女,其行為展現出完全利他的精神,追求超越世俗的價值。 聖經人物例證: 耶穌基督:作為聖潔的至高典範,一生完美體現了愛、真理與公義。祂在世時行善,醫治病人,並最終為全人類犧牲(約翰福音3章16節)。 使徒保羅:從逼迫基督徒到完全委身於基督福音,展現出聖潔生命的徹底轉變(腓立比書3章7到14節)。 約伯:在極度苦難中仍然保持對神的忠誠,被視為聖潔的人格楷模(約伯記1章8節)。 2. 世俗好人心理學本質: 世俗好人通常指符合社會道德規範,並受到他人讚許的人。他們可能受制於外在的社會期待或內化的道德規範。世俗好人的行為既是真誠,也帶有社會性(人在江湖不是打打殺殺而是人情世故)。 特徵: A. 美國社會心理學家,喬納森‧大衛‧海特的道德基礎理論「遵守社會規範,強烈的道德直覺。」 B. 需要社會認可(反映了自我價值的外在需求)。尊重他人,善於遵循倫理規範維持人際關係,但未必達到自我超越。尋求公平,關注他人需求。 心理學家觀點: 美國心理學家Kohlberg柯爾伯格的道德發展理論,「世俗好人」歸於習慣性道德推理,即行為是為了維護秩序或獲得認同。 舉例:社區領袖、慈善家等,雖然積極行善,但可能也享受來自社會的讚揚與成就感。 聖經人物例證: A. 亞伯拉罕:作為信心之父,亞伯拉罕的行為展現了道德的良善,例如接待天使、願意順服神的指引。然而,他也曾在困境中隱瞞撒拉是其妻子,展現人性軟弱的一面(創世記18章1到15節;20章2節)。 B. 路得:她的忠誠和善良,對婆婆拿俄米的愛與支持,使她成為「世俗好人」的典範,且最終成為大衛王的祖先(路得記1章16到18節)。 C. 尼哥德慕:一位律法教師,他尋求耶穌的教導,展現出對真理的追求,但最初仍有所保留,顯示一種成長中的道德狀態(約翰福音3章1到21節)。 3. 卑賤污穢的人心理學本質: 這類人與低自尊、反社會人格特徵或環境的負面影響相關。他們可能表現出違背社會規範的行為,甚至侵害他人利益。行為可能源於童年創傷、社會邊緣化或人格特質的偏差。 特徵:加拿大的法醫學心理學家羅伯特.哈爾的心理病態理論認為,卑賤污穢的人缺乏同理心或道德約束與內疚感;對社會規範抱有敵意或冷漠。高衝動性與反社會行為;道德意識扭曲或完全缺失,對他人造成傷害或混亂無感。 羅伯特·哈爾在犯罪心理學領域的研究而聞名,專門研究精神病理學和心理生理學。Hare將心理病態描述為一種人格障礙,特徵包括: 情感缺陷:缺乏同理心、冷漠無情,對他人痛苦無感。 人際操控性:表現出虛假魅力、愛撒謊、操控他人。 衝動與反社會行為:行為衝動,缺乏長期目標,經常涉及違法活動。 自我中心性:極度自戀,認為自己高人一等。 心理學家觀點: A. 佛洛依德提出精神的三大部分: 本我:完全潛意識,不受主觀意識的控制,代表慾望,受意識遏抑。 自我:大部分有意識,負責處理現實世界的事情。 超我:部分有意識,是良知或內在的道德判斷。 Freud佛洛依德認為,此類卑賤污穢的人行為可能源於「本我」主導,而「超我」發育不足。 B. Skinner史金納強調行為受到不良強化(原生家庭)或環境條件影響。 聖經人物例證: 猶大‧以斯加略:出賣耶穌的行為被視為極度卑劣的背叛(馬太福音26章14到16節)。註釋4 亞哈王與耶洗別:這對夫妻的行為充滿貪婪與邪惡,謀害拿伯奪取其葡萄園,表現出權力與私慾的墮落(列王紀上21章)。註釋2 | ||||||||||||||||

|

上述對照:

| ||||||||||||||||

|

結論:個人回應 1. L教授形容卑賤污穢的人,是個認知失調動物性超過人性的人。根究原因是: (1) 受原生家庭環境影響,動物就是懦弱強食的生態。 (2) 本身基因缺陷,後天失調。不像傳統排灣族共榮、共生、共存的人類社會。所以碰到這樣的人,遠離分別為聖是保護自己。 (3) 從基督教的角度來看,「分別為聖」的核心是將自己從罪惡或不潔中分離,歸屬於上帝,活出與祂旨意相符的生命。這不僅包括拒絕罪惡,也涉及積極活出愛、真理和公義的生命。 2. 如何面對這樣的人? (1) 以愛心為原則,但「愛心不要被利用」:對方的行為出於傷害或過去的不良經驗,故要以愛心和耐心對待,有可能為他們帶來改變的契機。 (2) 設立界限:如果對方的行為確實對你造成了負面影響,設立健康的界限是必要的。 (3) 求智慧與引導:禱告求神賜下智慧,幫助你在愛與真理中找到平衡。 (4) 最後,要將自己與負面的影響分離,可以算是一種「分別為聖」,但要尋求機會活出神的愛與見證,同時也保護自己勿受不良影響。 | ||||||||||||||||

|

******************************************************** 引用參考資料來源: 1.感謝A耆老提共影片參考 2.大衛鮑森舊約縱覽 - 利未記(一)(二) | ||||||||||||||||

|

註釋 1.愛德(Charity 或 Caritas)是一個基督宗教的核心概念,指的是對上帝和他人的純粹無私的愛,源於上帝本身的愛。它被認為是三大超性德行之一,與信德(信仰)和望德(希望)並列。愛德的本質是一種無條件、犧牲性和持久性的愛,它超越了自私的動機,並展現在對人和對神的完全奉獻之中。 聖經中的愛德 保羅的愛篇(格林多前書 13:1-13):保祿強調愛德的重要性,稱其為最大的德行。「如今常存的有信、望、愛,這三樣,其中最大的是愛。」 2.亞哈王(Ahab)是《舊約聖經》中以色列國的一位著名國王,他的統治時期充滿了對上帝的不忠和背離。亞哈王的故事主要記載於《列王紀上》16-22章。 以下是他主要的背離行為: (1)偶像崇拜:建立巴耳的神廟與祭壇(列王紀上 16:32-33)。 支持依則貝耳迫害耶和華的先知,並促使巴耳崇拜成為國教。 (2)道德墮落:亞哈王為了貪戀拿步特的葡萄園,聽從依則貝耳的建議,使用詭計並殺害拿步特(列王紀上 21章)。 他的統治被批評為剝削弱者,縱容不公義。 (3)拒絕先知警告:亞哈多次拒絕聆聽上帝藉著先知以利亞的警告,並試圖殺害以利亞。 (4)引發的後果:天災與懲罰、軍事失敗、王朝的衰落。 上帝藉以利亞宣告亞哈家族的滅亡:「你的家要像雅洛貝罕家和巴厄沙家一樣」(列王紀上 21:21-22)。最終,亞哈的後代因持續的罪惡被徹底消滅(列王紀下 10章)。 3.參孫的妻子(提米拿的非利士女子),為了保全自己,背叛了丈夫,將參孫的謎語答案告訴非利士人(士師記 14:15-17)。結果:她最終與父親一起被燒死,顯示機會主義者即使短期得利,也難以逃脫惡果。教訓:行事以自我利益為唯一標準。缺乏忠誠或長遠目光。這些人被視為「卑賤」,因為他們的行為建立在短視與利己之上,缺乏任何更高的德性基礎。 4.猶大(加略人猶大):猶大是耶穌的十二門徒之一,但他因貪戀三十塊銀子而出賣耶穌,最終懊悔自盡(馬太福音 26:14-16,27:3-5)。 教訓:猶大的故事警醒世人,貪婪與背叛他人會帶來毀滅性的後果。 | ||||||||||||||||

|

|

精選

為什麼上帝不直接消滅撒旦?《第一講》《第二講》

2024/12/13 11:32

瀏覽664

迴響0

推薦5

引用0

你可能會有興趣的文章: