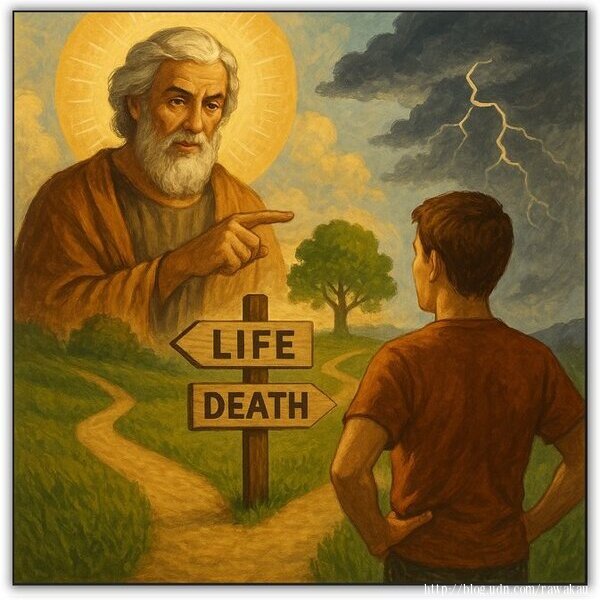

從約拿書第1章探討「信仰與責任」、「逃避與風暴」、「領袖與百姓關係」,對比現今台灣政治情境中的意涵。

2025/07/01 22:38

|

|

一、聖經背景概述:《約拿書》1:1–17

|

主題

|

經文背景

| |

上帝的呼召

|

神吩咐約拿往尼尼微大城去傳警告,因為尼尼微的惡貫滿盈(1:1-2)

| |

約拿的逃避

|

約拿不願意去,搭船往他施逃避耶和華(1:3)

| |

神興起風暴

|

神使海中大起風浪,船幾乎破壞(1:4)

| |

異教人敬畏神

|

船上的外邦人懼怕,禱告自己的神,最終認識耶和華(1:5–16)

| |

約拿的承擔

|

約拿承認自己逃避神的責任,願被拋下海止息風浪(1:12)

| |

神的預備

|

神安排大魚吞下約拿(1:17)

|

|

|

二、與現今臺灣政治狀況的對比與應用

|

主題

|

約拿書的意象

|

臺灣政治對應

| |

神的呼召與責任

|

約拿有先知的呼召,卻逃避責任。

|

臺灣是民主社會,人民與領袖皆有公民責任與道德義務。然在兩岸關係、經濟政策、社會正義等方面,常見政客逃避難題、粉飾太平,缺乏遠見與勇氣。

| |

逃避與混亂

|

約拿逃離呼召,引起風暴。

|

政治人物為求連任或政黨利益,對外(如兩岸、國際關係)常選擇模糊處理,對內(貧富不均、世代正義)也缺乏真正的改革意志,導致社會不安如風暴四起。

| |

百姓的呼喊與宗教轉向

|

異教船員禱告、尋問原因,最終認識真神。

|

臺灣人民在政治風暴中有時也像船上的水手,盼望改革、尋找方向,不再信任政黨而轉向新勢力、第三勢力或社會運動,如太陽花學運、白色力量、甚至宗教或靈性寄託。

| |

領袖的悔改與犧牲

|

約拿認罪,願承擔後果。

|

臺灣政治鮮見領袖認錯或主動下台,多以民粹操作或轉移焦點為策略;欠缺真正如約拿般願「為百姓止息風浪」的承擔。

| |

神的主權與預備

|

神安排大魚,不是毀滅,而是重生的過程。

|

臺灣的處境雖面臨風暴,但在民主自由、多元文化、國際連結中仍有希望的轉機。是否能轉危為安,取決於是否願意正視問題、回應真理與公義的呼召。

|

|

|

三、屬靈與社會應用

1. 逃避責任的社會將陷入更大的風暴:當政治領袖只求保位、推諉責任,如同約拿逃避神的託付,最終帶來全民性風暴。

2. 百姓的覺醒或可成為改變的契機:如同船員從恐懼中轉向敬畏真神,臺灣社會也可在危機中重新思考價值與信仰,尋求真正的「公義與和平」。

3. 願為群體犧牲的領袖才是真先知:約拿雖逃避,仍願犧牲。反觀當今政壇,願為真理而犧牲選票的政治人物極為稀有。

結語

約拿的故事不只是古代的寓言,而是對每個世代的警鐘。在現今臺灣的政治風暴中,無論是領袖還是國民,都需要像約拿最後的悔改與承擔那樣,認識真神的主權,勇敢面對責任,才能讓風浪止息,轉入神所預備的更新之路。

|

|

|

|