「暴、爆、瀑、曝、犦」的音義(二)

三、「暴」的字音與字義

自從「暴」字兼作「日」部「<日出廾米>」與「夲」部「<日出廾夲>」的楷書寫法以後(字形詳見《五經文字》書影)

在唐朝(七、八世紀)以前的經典裡就已經有混淆通用的現象了;因此大曆十一年(776A.D.)國子監司業(祭酒的副貳,相當於大學副校長)張參(唐代宗時人)寫在「講論堂」東、西廂牆壁上供諸生參閱的《五經文字.日部》裡有一條說:「㬥 暴:上捕沃反(今讀ㄆㄨˋpù),下捕報反(今讀ㄅㄠˋbào),曬也,下侵暴之暴,今經典通用之」,意思是說:上一個「㬥」字讀捕沃反,下一個「暴」字讀捕報反;「㬥」是「暴曬」,下一個「暴」是「侵暴」的「暴」;現在經典都寫作「暴」。不料「經典通用」作「暴」以後,「曓」的音讀「捕報反(今讀ㄅㄠˋbào)」也混入「暴(㬥)」字,使「暴(㬥)」字除了原來的「捕沃反(今讀ㄆㄨˋpù)」以外,也可以讀「捕報反(今讀ㄅㄠˋbào)」。

《中華語文知識庫.中華語文大辭典》說:「暴露:臺灣音讀ㄆㄨˋㄌㄨˋpùlù,大陸音讀ㄅㄠˋㄌㄨˋbàolù」,就是在一千多年前「曓」的音讀混入「㬥」字,變成「㬥」有兩音所造成的異讀現象。我們的格友馮紀游先生說「現在大陸上一致流行把「曝」唸作「暴」,實在很糟!」我深有同感。但是要改善這種糟糕的現象,必須先探討其原因,才能夠對症下藥。底下我們先看幾本早期韻書裡「暴(虣)」字的音義。

1.早期韻書裡「暴(虣)」字的音義:

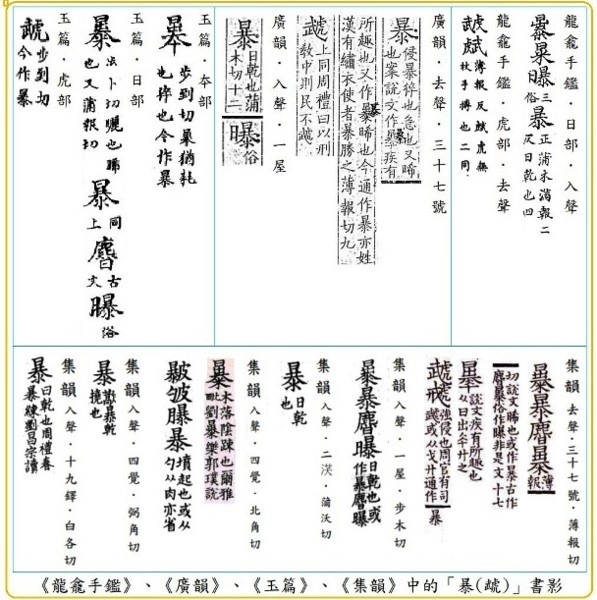

在早期的韻書裡,《龍龕手鑑》、《廣韻》、《玉篇》、《集韻》都錄有的「暴(虣)」字;因為電子檔的漢字無法完全呈現韻書裡的字形,所以分別貼出韻書「暴(虣)」字影本:「《龍龕手鑑》、《廣韻》、《玉篇》、《集韻》中的『暴(虣)』字書影」以供有興趣研究的朋友參閱。

我們順著《龍龕手鑑》、《廣韻》、《玉篇》、《集韻》的順序,逐條說明。

①《龍龕手鑑》

遼聖宗統和十五年(971A.D.)遼僧人釋行均(俗姓于,字廣濟)為研讀佛典者編纂的《龍龕手鏡》,收錄了26,000多字;宋人傳鈔時因避宋太祖趙匡胤祖父「趙敬」的「名諱」,把《龍龕手鏡》的「鏡」改作「鑑」,書名變作《龍龕手鑑》。

這是現存收錄「暴」字最早的韻書,只收在「入聲」裡,「去聲」沒有「暴」字;但是收錄了《廣韻》、《玉篇》、《集韻》都列入「暴」之異體字的「虣」字。

〈日部.入聲〉的文字說明如下:

「㬥㫧曝俗三,暴正」是說明字形,意思是說:「㬥㫧曝」是俗字,「暴」是正字;

「蒲木、蒲報二反」是說明字音,「蒲木反」今讀ㄆㄨˋpù,「蒲報反」今讀ㄅㄠˋbào(書影中《欽定四庫全書》本誤作「滿報」,據高麗本《龍龕手鏡》校正);兩音並列而沒有特別說明,應該是「又讀」的關係;

「日乾也」是說明字義,就是「放在太陽下曬乾」的意思;與「曝晒」同義。

「四」是說明字數,有「㬥㫧曝暴」四個形體。

〈虎部.去聲〉的文字說明如下:

(書影中《欽定四庫全書》有誤,據《異體字字典》所引的「書證」作:薄報反,虣虎:無杖手搏也 )

「虣𧇭…二同」是說明字形,意思是說:「虣」與「𧇭」同是正字。

「薄報反」是說明字音,「薄報反」今讀ㄅㄠˋbào。

「𧇭虎:無杖手搏也」是說明字義,「虣」就是「無杖手搏」。

②《廣韻》

《廣韻》是陳彭年與丘雍等奉詔修訂於宋真宗(趙恆968-1022A.D.)大中祥符四年(1011A.D.)成書頒行的官修韻書,也是目前全書保留完整最早的韻書,在聲韻研究上是很重要的一部資料。

〈去聲.三十七號〉的文字說明如下:

「暴:侵暴,猝也,急也;又晞也」是說明字義,「暴」有「侵暴,猝也,急也;又晞也」兩類字義;第一類「侵暴,猝也,急也」裡「急」是本義,「猝」是引申義,「侵暴」是「虣」的假借義;對應的篆字是「夲」部的「曓」。第二類「晞也」是《說文》的原始釋義;對應的篆字是「日」部的「㬥」字。

「案《說文》作『曓:疾有所趣也』,又作『㬥:晞也』,今通作『暴』」是說明字形,「暴」是當時通用的字形,其適用範圍包括《說文》的「曓:疾有所趣也」以及「㬥:晞也」兩字。

「亦姓漢,有繡衣使者暴勝之」是說明另一個假借義,並舉出「漢武帝時曾任繡衣使者(奉詔督察各地的秘密警察)的大臣暴勝之」為例。

「薄報切。九」是說明字音,並說明這個音讀的字數,「薄報切」今讀「ㄅㄠˋbào)」,這個音讀共有九字。

「虣:上同。《周禮》云:『以刑教中則民不虣』」是說明另一個字形,「虣」跟「暴」是同義字,在《周禮》裡有「以刑教中則民不虣」的句子,句中「暴」字寫作「虣」。

〈入聲.一屋〉的文字說明如下:

「暴:日乾也」是說明字義,「暴」為「日乾」之義,日乾是在日光下曬乾東西。

「蒲木切。十二」是說明字音,並說明這個音讀的字數,「蒲木切」今讀「ㄆㄨˋpù」,這個音讀共有十二個字。

「曝:俗」是說明另一個字形,「曝」是「暴」的俗字。

③《玉篇》

顧野王奉詔編撰於梁武帝太清年間(547-549A.D.)成書的《玉篇》,是我國第一部按部首分門別類的楷書字典,收字16,917個;唐上元元年(760A.D.),孫强增加收字;兩種版本都失傳了,日本存有原本殘卷,可惜沒有「暴(虣)」字的資料。今本《玉篇》全名《大廣益會玉篇》,是中祥符六年(1013A.D)陳彭年、丘雍等所修訂的,收字增加到22,561個,雖然是根據顧野王、孫强的《玉篇》修訂的,但是我們只能視為宋真宗時代的韻書。

〈夲部〉之文字說明如下:

「曓:歩到切」是說明字音,「歩到切」今讀「ㄅㄠˋbào」。

「曓猶耗也、猝也」是說明字義,曓就是虛耗散亂或倉猝暴疾的意思。

「今作暴」是說明字形,字形在楷書寫作「暴」。

〈日部〉之文字說明如下:

「㬥:歩卜切……又蒲報切」是說明字音,「歩卜切」今讀「ㄆㄨˋpù」,「蒲報切」今讀「ㄅㄠˋbào」;歩卜切又蒲報切意思是兩音為又讀關係。有版本「歩卜切」誤作「歩下切」,「下」為假攝開口韻不合,當為「卜」字之訛。

「曬也,晞也」是說明字義,「㬥」就是「㬥曬」,「晞也」引自《說文解字》。

「暴:同上。:古文。曝俗。」是說明字形,字形在楷書寫作「暴」,俗字再加「日」為偏旁,並引錄《說文解字》的古文。

〈虎部〉的「虣」音讀只注作「歩到切(今讀ㄅㄠˋbào )」無「歩卜切」,意思是「虣」的「暴」字只有「歩到切(今讀ㄅㄠˋbào)」一音。

④《集韻》

《集韻》是丁度等人奉詔修訂於宋仁宗寶元2年(1039A.D.)成書的,號稱收字53,525字,扣除同字異讀重出,實際收字32,381個;所記錄的是宋代(十一世紀)的字音。

〈去聲.三十七号.薄報切〉所收「㬥曓虣」之文字說明如下:

「㬥暴𣋴𣊻:薄報切」是說明字音,「薄報切」今讀「ㄅㄠˋbào」。

「《說文》:『晞也』」是說明「㬥暴」的字義,引用《說文》日部「㬥」的說法。

「或作暴,古作𣋴𣊻,俗作曝非是」是說明「㬥暴」的字形,字形作「㬥、暴」都可以,「𣋴、𣊻」都是古文,「曝」是錯誤的俗體字。

「十七」是說明「薄報切」所收的字數,包括「㬥暴𣋴𣊻」四字在內有十七個字形。

「曓:《說文》:『疾有所趣也,从曰出𠦎廾之。』」說明「曓」的字義,引用《說文》夲部「曓」的說法。按《集韻》體例,其字音同「㬥:薄報切(今讀ㄅㄠˋbào)」

「虣𧇑:強侵也,《周官》有司虣」說明「虣」的字義,「虣」就是「恃強凌弱」;

「司虣」為《周禮·地官》「司市」的下屬官名,執掌「憲市之禁令,禁其鬭囂者,與其虣亂者、出入相陵犯者、以屬游飲食于市者。若不可禁,則搏而戮之」,意思是負責維持市場的秩序,對於不守秩序者可以「搏而戮之」(捕捉殺戮)。按《集韻》體例,其字音同「㬥:薄報切(今讀ㄅㄠˋbào)」。

〈入聲.一屋.步木切(今讀ㄆㄨˋpù)〉所收「※暴𣋴曝」之文字說明如下:

「※暴𣋴曝:日乾也」是說明「※暴𣋴曝」的字義,「日乾也」之義已見於《龍龕手鑑》、及《廣韻》。

「或作暴𣋴曝」是說明字形,字形作「暴、𣋴、曝」都可以,不分古文今字與正俗。

〈入聲.二𣵽.蒲沃切(今讀ㄆㄨˋpù)〉之文字說明如下:

「暴:日乾也」是說明字義,這個字義與「一屋.步木切」相同,只是字音當時有「濁音」與「清音」的不同,現在已經沒有區別了。

〈入聲.四覺.北角切(今讀ㄅㄛboō)〉之文字說明如下:

「㬥:木落隂踈也,《爾雅》:『毗劉,㬥樂』郭璞說」是說明字義,「木落隂踈」就是樹木落葉而樹蔭稀疏;所引《爾雅》見〈釋詁〉;這是目前不用的古音義。

「㿺𤿈𦢊暴:墳起也」是說明字義,墳起就是凸起、高起。《說文解字》裡沒有「㿺」字,可見漢魏義以前無此字。《廣韻》收「㿺、𤿈」釋義作「皮起」,應是「皮墳起」,按字形「从皮暴聲」,字義為皮膚病變鼓起,如長瘤、癰、癤、疣之類。

「或从勺,从肉,亦省」是說明字形,意思是說:皮膚病變鼓起的「㿺」字,可以寫作从「勺」,也可以寫作从「肉」,還可以省作「暴」。

〈入聲.四覺.弼角切(今讀ㄅㄠˋbào)〉之文字說明如下:

「暴:藃暴,乾橈也」是說明字義,「藃」即「槁」,「槁暴」見《荀子‧勸學》:「木直中繩,輮以為輪,其曲中規,雖有槁暴,不復挺者,輮使之然也。」意思是說:筆直的木料烤彎煨成圓圓的車輪框以後,用得再久曬得再乾也不會再挺直,是火烤彎煨使它變成這樣的。「藃暴」的「暴」就是「曬乾」。

〈入聲.十九鐸.白各切(今讀ㄆㄛˋpò)之文字說明如下:

「暴:日乾也,《周禮》「春暴練」,劉昌宗讀」是說明字義並記錄讀此音的人,「暴」釋義作「日乾」與〈入聲.一屋.步木切〉、〈入聲.二𣵽.蒲沃切〉之釋義相同;而《周禮》「春暴練」之「暴」讀「白各切」與別人音讀不一樣,所以特別記錄是「劉昌宗讀」,劉昌宗是東晉的經學家,我們可以視為東晉的語音資料。「《周禮》『春暴練』」見《周禮》〈天官冢宰.染人〉「染人掌染絲帛:凡染,春暴練,夏纁玄,秋染夏,冬獻功。掌凡染事。」《周禮注疏.天官.染人》「釋曰:云『暴練:練其素而暴之』者,素即絹也,先練乃暴之。」「暴:步卜反,劉步落反」,「步卜反」今讀「ㄆㄨˋpù」,「步落反」今讀「ㄆㄛˋpò」;據此可知劉昌宗之音讀只是另一讀法,並非主流讀音。

2.目前兩岸音讀分歧的語詞:

以上《龍龕手鑑》、《廣韻》、《玉篇》、《集韻》四部十世紀末到十一世紀中期(971―1039A.D.)的韻書裡,「暴」字都有今讀「ㄆㄨˋpù」、「ㄅㄠˋbào」兩音的切語,「曝晒」之義也都有兩種音讀;這就是「暴」字兼作「日」部「㬥」與「夲」部「曓」的楷書寫法,使「曓」的音讀混入「暴(㬥)」字,導致「暴(㬥)」字有「ㄆㄨˋpù、ㄅㄠˋbào」兩音的現象。

前面所引過的《中華語文知識庫.中華語文大辭典》除了「暴露」有一詞兩岸有異讀以外,在「曝光」下也注「臺灣音讀ㄆㄨˋㄍㄨㄤpùguāng,大陸音讀ㄅㄠˋㄍㄨㄤbàoguāng」,這是準確的報導了兩岸音讀不同的實際狀況。

除了「暴露、曝光」以外,兩岸還有「暴屍、曝晒」等「暴(曝)」字的「異讀詞」,列出對照表如下:

「暴(曝)」字兩岸異讀詞對照表

|

詞形 |

詞義 |

臺灣音讀 |

大陸音讀 |

備註 |

|

暴露 (曝露) |

➊顯現在外➋揭發 |

ㄆㄨˋㄌㄨˋ pùlù |

ㄅㄠˋㄌㄨˋ bàolù |

大陸音讀書面語亦音ㄆㄨˋㄌㄨˋpùlù |

|

暴屍 |

死在外面沒有收斂埋葬 |

未收 |

ㄅㄠˋㄕbàoshì |

相當於「暴屍於市」 |

|

暴屍於市 |

橫屍在街市 |

ㄆㄨˋㄕㄩˊㄕˋ pùshì yúshì |

未收 |

相當於「暴屍」 |

|

曝光 (暴光) |

➊使感光材料 起感光作用 ➋揭露隱瞞之事 |

ㄆㄨˋㄍㄨㄤ pùguāng |

ㄅㄠˋㄍㄨㄤ bàoguāng |

|

|

曝晒 |

晒在陽光底下

|

ㄆㄨˋㄕㄞˋ pùshài |

ㄆㄨˋㄕㄞˋ pùshài |

大陸詞義只作「晒」 |

|

暴晒 |

在強烈的陽光 下久晒 |

未收 |

ㄅㄠˋㄕㄞˋ bàoshài |

|

因為有些人不了解兩岸主其事的機構對於「暴、曝」兩字音義的規定,順便引錄《國語詞典簡編本》及《現代漢語詞典第七版》「暴、曝」的音義以供參考:

《國語詞典簡編本》暴:(臺灣音義)

(ㄧ)ㄅㄠˋbào

⒈急驟、猛烈。⒉殘酷凶惡。⒊鼓起、突出。⒋毀壞、蹧蹋。

(二)ㄆㄨˋpù

⒈晒。同「曝」。⒉顯露。例暴露

《現代漢語詞典第七版》暴:(大陸音義)

(ㄧ)ㄅㄠˋbào

⒈突然而且猛烈。⒉露出來。⒊鼓起、突出。⒋蹧蹋。⒌姓

(二)ㄆㄨˋpù

同「曝」

《國語詞典簡編本》曝:(臺灣音義)

ㄆㄨˋpù

在陽光底下晒。

《現代漢語詞典第七版》曝:(大陸音義)

(ㄧ)ㄅㄠˋbào(舊讀ㄆㄨˋpù)

見下(下收「曝光」音ㄅㄠˋㄍㄨㄤbào guāng,釋義見對照表)

(二)ㄆㄨˋpù

(書)晒。

3.解決音讀分歧的辦法:

「日」部「暴(㬥)」字在一千多年以前有兩音了,按照文字的音讀,據段玉裁的說法,「暴(㬥)」字應該讀作「ㄆㄨˋpù」;可是實際的語言一千多年來都有人說成「ㄅㄠˋbào」,雖然「積非」未必「成是」,但是一千年以上的語音,卻不容忽視。今天要編「好」的字典、辭(詞)典,不應只標字音而忽略語音,那麼「暴(曝)露」一詞應該標明字音讀作「ㄆㄨˋㄌㄨˋpùolù」,語音有「ㄅㄠˋㄌㄨˋbàolù」、「ㄆㄨˋㄌㄨˋpùolù」兩種說法。

北京中國科學院語言研究所詞典編輯室所編的《現代漢語詞典》在「暴露」的寫法(詞形)注音作「ㄅㄠˋㄌㄨˋbàolù」,在「曝露」的寫法(詞形)注明「書面語」讀「ㄆㄨˋㄌㄨˋpùolù」,比較接近「兩音並存」的理想,當然還可以修訂得更好。

「中國大辭典編纂處」所編輯的《國語辭典》「暴露、曝露」兩種詞形音讀都只注「ㄆㄨˋㄌㄨˋpùolù」,就忽略語音的記載。臺北的《重編國語辭典》、《重編國語辭典修訂本》都維持《國語辭典》的原貌,以致我們聽到「ㄅㄠˋㄌㄨˋbàolù」的說法會難以接受。

許多人都希望兩岸的「異讀詞」能夠統一,我也希望「暴(曝)露」這個有一千年以上歷史的「異讀詞」能夠統一。但是兩岸主其事的機構最好先委請專家研究,得到專家研究成果後交由專門的委員會討論議決;為避免兩岸再分歧,能召開「兩岸聯席視訊會議」來議決「暴(曝)露」的音讀當然是最好的辦法了。