在台灣大部分人中學歷史應都讀過英國國教,但可能也只是模糊印像,不甚了解。

在英國倫敦,跟國會大廈僅一街之隔的西敏寺(Westminster Abbey),是英國歷任國王或女王加冕、登基、結婚、安葬等的教堂,也是很多英國歷史上,對國家卓有貢獻的貴族、文學家、軍事家、科學家、政治家等的長眠之地;走進西敏寺大門,橢圓形拱門的門楣上,有十個殉道者(Martyrs)的塑像,這十個人是根據英國女王依麗莎白二世在1998/07/09公佈:「20世紀基督教的十大殉道者」所塑造。這十個人都非英國籍,除了美國籍的金恩牧師(Martin Luther King Jr.,1929-1968)有高知名度外,其他九個人,包括德國、俄羅斯、波蘭、南非、烏干達、巴基斯坦、薩爾瓦多及巴布亞紐幾內亞等國籍,都是我們大部分人不熟悉的,其中最右邊的塑像,是中國籍苗族的牧師王志明,即使是中國籍,我們絕大部分人也不知道他的背景;很多人因此可能有疑問,為什麼英國女王可以公布基督教殉道者?

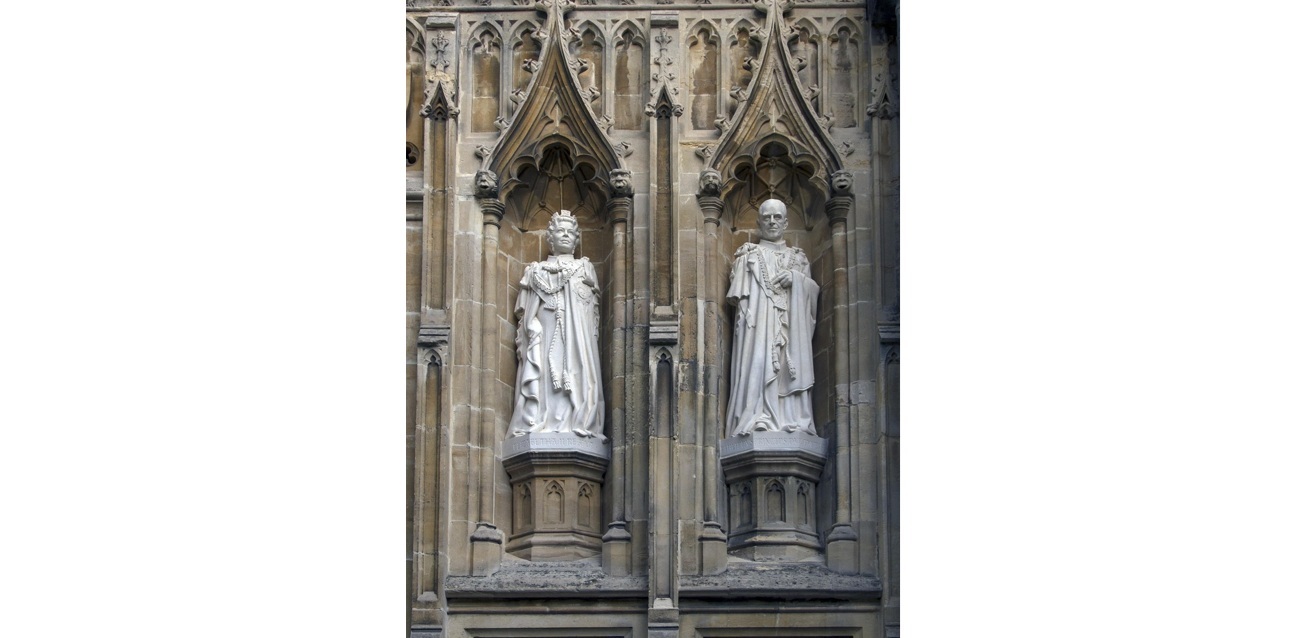

從歷史近兩千年,英國最古老的古城之一,約克(York)的羅馬古城門走進來,沒多久映入眼簾的是壯觀的約克大教堂(York Minster),創建於1220年,哥德式建築,氣勢非凡,塔樓聳立,有著精緻的雕刻,和華麗的玫瑰花窗,是英國最大、也是最精緻的教堂之一,教堂正面還鑲嵌有2022年過世的英國女王,伊莉莎白二世的雕像;其實不止約克大教堂,在離倫敦不遠的坎特伯里(Canterbury)大教堂,教堂正面也嵌有女王,及其夫婿菲利浦親王兩人的塑像;伊麗莎白二世雖貴為女王,但非神職人員,亦未封聖(Canonization),為何她的塑像,可以嵌在神聖之地,約克大教堂及坎特伯里大教堂的正面?

我們中學讀過的歷史,英格蘭都鐸王朝的第二任國王亨利八世(Henry VIII,1491-1547),為了與原皇后離婚,另娶新皇后,1533年與當時羅馬的教廷鬧翻,脫離天主教會,另立英國國教,即英格蘭教會(The Church of England),以坎特伯里大主教為主教長(Primate),約克大主教為其副手,英國國王並擁有國教最高領袖的地位,即政教合一,流傳至今,英王雖只是象徵意義,但仍是英國國教最高領袖;教宗是天主教最高領袖,可以公佈天主教殉道者,英王是英國國教最高領袖,自然也可以,這也是前段提到,伊麗莎白女王公佈殉道者名單,及女王的塑像,嵌在約克大教堂和坎特伯里大教堂的緣由。但英國國教僅限在英格蘭地區,其他英國的構成國蘇格蘭、威爾斯、北愛,則各有各的獨立教會,並無相互隸屬關係,蘇格蘭教會還是蘇格蘭的國教;況且英格蘭、蘇格蘭合組聯合王國是1707年的事,北愛則是1922年才加入。

前面提到的20世紀殉道者之一的王志明牧師(1907-1973),雲南武定縣的苗族人,該地是源自英國的中國內地會重要教區,後按立為總堂牧師。大陸文革期間,他拒絕參加批鬥大會,並反對信徒參加忠於毛澤東的活動,因而被捕,1973年被公開槍決,1980年獲得中共中央的平反。

基督教(Christianity)西元一世紀,在當時羅馬帝國猶太省耶路撒冷創立後,傳到羅馬,開始也不被接受,迭受迫害,直到西元313年,始被君士坦丁大帝(Constantine the Great,272-337)所承認,獲得合法地位,自此基督教蓬勃發展,到西元380年,狄奧多西一世(Theodosius I,347-395)更將基督教定為國教;但西元395年狄奧多西一世過世後,羅馬帝國正式分裂成東、西兩帝國,分別以君士坦丁堡(Contantinople),即現在的伊士坦堡(Istanbul),和羅馬為首都;西元1054年,東西教會因爭奪義大利南部教會管轄權,正式決裂,分成西方的天主教(Catholic),和東方的東正教(Orthodoxy)兩大分支;西元1529年,神聖羅馬帝國的神學教授馬丁路德(Martin Luther,1483-1546),以羅馬教廷奢華浪費,揮霍無度,並販售贖罪卷(Indulgence),以支付建造聖彼得大教堂(St. Peters Basilica)的龐大建築經費,憤而發起宗教改革,成立新的教派,再由天主教分裂出新教(Protestant)。

所以基督教1529年之後有三大分支,上面附了一張歐洲地圖,標示這三大分支的分佈區域,其中藍色是天主教,紫色是新教,紅色是東正教,綠色是回教;當然只表示當地最多信徒的分支,其他的分支,甚或其他宗教仍是有。另外英格蘭教會,也稱英國聖公會(Anglican),或英格蘭聖公會,被歸類為新教,是後來全球聖公會的起源,台灣也有聖公會;蘇格蘭國教的蘇格蘭教會(The Church of Scotland),同樣屬新教,也稱蘇格蘭長老會(Presbyterian),也同樣是後來全球長老會的起源,英格蘭長老會在清穆宗同治四年(1865),只比天主教道明會晚六年,就曾差遣教士到台灣宣教。

在華人地區,基督新教一般被簡稱為基督教,但如前面所述,基督教範圍其實比基督新教大很多,中文雖僅一字之差,但含義及範圍其實大不相同。根據內政部及相關單位資料,台灣天主教徒約佔全部人口的1.3%,基督新教徒則約2.6-4%,即基督教徒約佔全人口的3.9-5.3%。另外根據皮尤研究中心(Pew Research Center),World Religion Database等機構的資料,廣義基督徒約佔全世界人口的29-31%,是目前最大的宗教,其中天主教徒最多,約佔15.5%,其次是新教,約佔11.5%,東正教再次之,約3.5%;附帶一提,廣義伊斯蘭教是第二大,佔全世界人口的24-25%,其中遜尼派(Sunni)21-22 %,什葉派(Shia)則是2.5-3%。

▲從倫敦眼上眺望西敏宮(國會大廈,左),中間稍右是大笨鐘,旁邊前面單座灰白色塔樓是聖瑪格麗特教堂(St. Magarets Church),後面灰白色雙塔樓的就是西敏寺。

▲▼西敏寺正面,上面照片左側樹後面,只露出摩天輪一角的是倫敦眼。

▲西敏寺正門門楣上,「20世紀基督教的十大殉道者」塑像,最右邊是中國籍的王志明牧師,及其近拍(右)。

▲▼約克大教堂(York Minster)側面(上),及正面(下),約克大主教是英國國教的副主教長。

▲▼約克大教堂正面伊麗莎白二世的塑像。

▲▼坎特伯里大教堂側面(上),及正面伊麗莎白二世和其夫婿菲利普親王塑像(下);坎特伯里大教堂是全球聖公會的母堂,坎特伯里大主教則是英國國教的主教長。(摘自Wikipedia)

▲▼梵蒂岡的聖彼得大教堂,也稱聖伯多祿大教堂(上,St. Peter’s Basilica)的大殿,及由大殿圓頂眺望前面的聖伯多祿廣場(下);1054年基督教分裂成東西兩教會,西方的天主教以羅馬梵蒂岡為教廷,以教宗為領導中心,採中央集權方式,其中除了1243-1251(南宋理宗淳祐年三年 -十一年)曾遷到法國里昂(Lyon),以及1309-1377(元武宗至大二年-明太祖洪武十年)曾遷至法國亞維農(Avignon)外,其他時間都在梵蒂岡。 (摘自Wikipedia)

▲▼屬於天主教的德國慕尼黑聖母大教堂(上,Frauenkirche),及法國亞維農教皇宮(下),1309-1377年天主教教廷曾遷至這裡,教皇宮是UNESCO核准的世界遺產,厚重結實,其實本身就是個堡壘,也是中世紀最大的哥德式建築。

▲▼▼東正教的伊士坦堡牧首教堂-聖喬治大教堂(上,St. George’s Cathedral,摘自Wikipedia),及俄羅斯莫斯科的聖瓦西里大教堂(下,St. Basil’s Cathedral),及愛沙尼亞首都塔林(Tallin)的亞歷山大涅夫斯基大教堂(下下,Alexander Nevsky Cathedral);1054年基督教分裂成東西兩教會,東方教會稱東正教,不像天主教的組織架構,東正教強調「平等共議」,而非「中央集權」;東正教目前由14(包括有爭議的則為17)地區、國家的「自治教會(Autocephalous Churches)組成,各「自治教會」的最高領袖是「牧首(Ecumenical Patriarch),各牧首地位平等,但所有牧首皆承認伊士坦堡自治教會牧首為「榮譽最高領袖(First among Equals)」,比較類似分散式領導;但自治教會中央與地方教堂之間,則高度層級化,基本上也與天主教的中央集權方式類似。

▲北歐芬蘭首都赫爾辛基,從停泊港內郵輪眺望市區,所見兩座著名教堂,左邊是新教的赫爾新基大教堂,右邊是東正教的烏斯彭斯基(Uspenski)大教堂;儘管芬蘭信奉新教者佔多數,但也有不少東正教信徒。

▲▼拉脫維亞(Latvia)首都里加的里加大教堂(上,Riga Cathedral),及丹麥首都哥本哈根的腓特烈教堂(下,Fredericks Church),都屬新教。新教的宗派不少,除了文中提到的聖公會、長老會,還有浸信會(Baptists)、路德宗(Lutherans)、五旬節派(Pentecostalism)、福音派(Evangelical)、非宗派教會(Nondenominational Church)、獨立教會(Independent Church)等等。新教的組織架構較為多元、複雜且分散,組織的集中性低,各宗派依本身信仰與歷史背景,採取以下幾種不同的組織架構:1. 主教制(Episcopal Policy),類似天主教,但無教宗權威,主教負責管理教區,如聖公會。2. 長老制(Presbyterian Policy),沒有主教,由選出的長老與牧師組成的議會決策,數層議會制,協同治理,如長老會。3. 會眾制(Congregational Policy),地方教會高度自治,無上級機構,每間教會有完全自主權,牧師與決策由會眾決定,彼此之間有聯會為協調平台,如浸信會。

▲▼蘇格蘭威廉堡(Fort William)的地區教會教堂,蘇格蘭教會(Church of Scotland)的標示牌(上),及愛丁堡老城的主要街道-皇家一浬路(Royal Mile)上,有著蘇格蘭王冠尖頂的聖吉爾斯大教堂(下,St. Giles Cathedral),聖吉爾斯大教堂是愛丁堡及蘇格蘭的宗教中心,也是全世界長老會的母堂。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 3樓. 中秋節 寒露 與雙十國慶日2025/06/27 15:50

"藍色是天主教 紫色是包含英國新教 紅色東正教 綠色是回教" 地圖真好 。

王志明牧師 1907到 1973 。 如果不是你的近照, 都不知道這名傳教士 這末委屈。 還好在1973年 槍殺, 1980年 予以平反。 謝謝呢 。

謝謝盹姐來訪及留言。

那個基督教三大支派分佈的地圖確實畫得相當不錯,舉北愛和巴爾幹半島為例:

北愛一部份新教,但更大一部份是跟愛爾蘭一樣,是天主教。

我們都了解,巴爾幹半島宗教複雜,波黑、克羅埃西亞也呈現天主教、東正教、伊斯蘭教三教共存現像。 Charles Lin 於 2025/06/27 20:32回覆 - 2樓. 環保阿嬤金鳳姨2025/06/24 16:41午安

祝福您健康快樂,心想事成,週二順心愉快。

環保阿嬤金鳳姨 - 1樓. 陳老師2025/06/21 13:00同學加一

崇銘兄:視角廣闊,論述貼切,才情洋溢,實在佩服. 文輝敬上

謝謝同學/室友美言,更謝謝你一直關注我的貼文。

這幾篇都是加些評論性,而非完全是旅遊印象的文章,我之後還會寫一篇「英國工業革命的身影」,是在中國(清朝)、日本、俄羅斯所見到的英國造軍艦。

英國儘管已像沒落的貴族,但還是要維持表面上的大房高院,甚至錦衣玉食。像公佈的這十名「殉道者」,並非全是英國國教(聖公會)的信徒,甚至不全是新教的信徒,有不少還是天主教的信徒,表現出大房高院的格局和企圖,不言可喻。

希望英國的外交也有這種格局,而不是Neither friends nor rivals are everlasting, but only profits. Charles Lin 於 2025/06/23 13:20回覆