「想到孫運璿部長臨行前的叮嚀,只許成功,不許失敗」,談到當年肩負國家任務的巨大壓力與挑戰,近80歲的楊丁元先生不禁哽咽落淚,其實不只楊丁元,邱羅火先生、劉英達先生也都在鏡頭前,說著說著就不禁哽咽落淚。前面是蕭菊貞導演的記錄片「造山者-世紀的賭注」片中的幾個場景,我覺得這些是整片大時代的澎湃故事中,最賺人熱淚,最讓人感動的場景,也見到導演的細膩功力,讓這幾個已80歲上下,見過人生大風大浪,都曾在積體電路產業獨當一面,呼風喚雨的前輩,想起當年的篳路藍縷,劈荊斬棘,以啟山林,回首來時路,想起那打過的美好一仗,激動得熱淚盈眶。三個人都是1976年由工研院送到RCA訓練的工程師,當時全體平均年齡才28歲的年輕小伙子。

第一批送往RCA公司受訓的工程師共19人,胡定華老師是整個技術移轉計劃的靈魂人物,他1973年向積體電路(IC)發展計劃的負責人潘文淵自薦,自交大離職,投入籌設電子工業中心的工作,擔任電子所首任所長,交大1973、1974和1975年畢業的學長,應該都上過胡老師的課。19人中分成設計、製程、測試和設備四組,楊丁元先生為總領隊,兼新澤西州地區的領隊,主攻IC設計,邱羅火與劉英達則前往俄亥俄州,為主攻IC製程的組員,地區的領隊則為史欽泰先生,根據資料,組員都是由胡定華老師、楊丁元先生和史欽泰先生,共同面談決定,這19人後來都成為台灣積體電路業的中流砥柱。之後工研院再派出兩批人,總數達44人,還包括成本會計等。

從國三下新竹科學園區交流道,沿著科環路駛進竹科,大約四年多前開始,科環路兩旁開始大興土木,大部分都是台積電新蓋的廠房,最早完工的是台積電的研發中心,大約是兩年前啟用,其他還有7-8座廠,目前部分已完工,部分仍如火如茶,日夜趕工中;台積電1987年從起家厝,目前已改稱工研院67館的一廠開始,截至2025/8,包括建造中的,全球已有21座晶圓廠,和七個先進封裝廠,大都是五奈米以下的先進晶片,規模及技術,相差豈僅以道里計!

▲竹科科環路旁趕工中的台積電新建廠房。

▲▼▼現在工研院中興院區的67館(上),照片右下是「晶圓奇蹟的起點」說明牌(下),即是1987年台積電剛成立時的起家厝(下下,摘自工研院資料),是向工研院租的,原是工研院的6吋晶圓VLSI實驗工廠,2002年才還給工研院;1977年RCA技術移轉計畫的3吋晶圓7.5微米NMOS示範工廠1980年代改建時已拆除,位置就在67館附近。

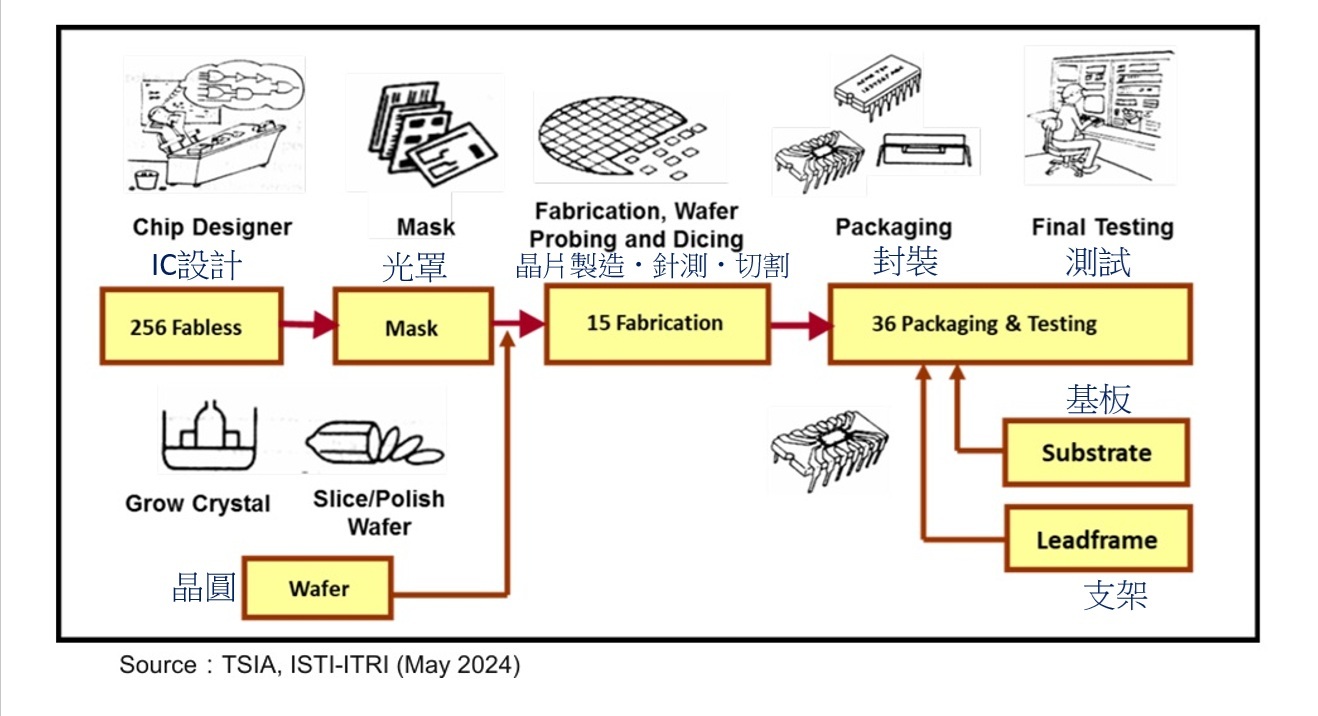

▲方便讀者容易了解,附上積體電路製程流程圖,及其相關供應鏈,流程前數字是2024年,台灣從事該項製程的廠商數。(摘自工研院資料)

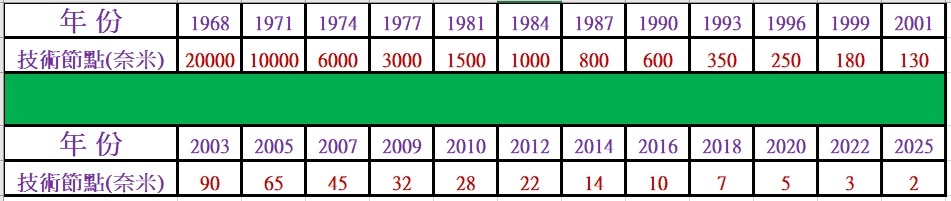

▲1968迄2025年技術節點(Process Node)演進表,即晶片微縮的過程,年份表示當年最先進技術,但並非當年所有產品都會採用。每一技術節點,就是積體電路的一個世代,表中單位全部以奈米(Nanometer)呈現,一奈米等於一公尺的十億分之一,人頭髮的平均直徑是80,000奈米,不難想像2奈米是多細。(筆者按Wikipedia資料整理)

從1976年到2025年,幾乎是兩代人的時間,台灣由一無所有,邁向先進晶片王國的過程,是一段時勢創造英雄,英雄打造傳奇的史詩。「造山者」片中記錄80多位史詩締造者的訪談,筆者1976年進入積體電路產業,也算忝為積體電路產業的參與者,「造山者」片中訪談的80多個人,平均大約年長筆者1/3個世代,有些是學校的師長,有些是公司的長官,有些是業界的前輩,都是積體電路產業如雷貫耳的大咖,聽他們娓娓道來當年的來時路,想起自己也曾經歷過那美好一仗的部分戰役,當然是踩在前輩的肩膀上,但也不禁熱淚盈眶。

片名副標為「世紀的賭注」,片中也談到世界先進(Vanguard),1994年,在衍生台積電七年後,工研院再以技術移轉方式,衍生成立世界先進,原打算專攻DRAM等記憶體,記憶體晶片是積體電路的另一大分支,先前衍生的聯電、台積電則都是邏輯晶片;記憶體有明顯的景氣循環特性,通常3-4年一個循環,廠商間競爭激烈,更是腥風血雨,起伏甚大;1990年代初期,記憶體景氣甚佳,世界先進開始也賺錢,但1996-1998景氣進入衰退期,先前過度擴產,導致產能過剩,價格崩跌,Intel、TI、IBM等美商相繼退出DRAM市場,世界先進不堪損失,2000年黯然退出DRAM,轉向晶圓代工。這個例子不難體會,為何片名有這樣的副標,半導體產業,資金、技術、市場、時運,缺一不可,世界先進顯然時運沒台積電順遂,但也不是特例,歐美名震江湖一時的廠商,如Intel、TI、IBM、Infineon等也都曾兵敗DRAM。

但「造山者」也不無遺珠之憾,從RCA移轉過來的技術,在工程師的努力下,製程得以穩定,良率得以提升,甚至超過原來50%的拚搏過程,以及積體電路流程後半段的封裝(Packaging)及測試(Testing),在片中幾無著墨。

工程師的高素質、敬業及耐操,絕對是台灣脫穎而出,登上先進晶片頂峰的重要關鍵,片中既然訪談了作業員,實在沒理由不訪談貢獻更大的工程師。台積電先進晶片的機器,台積電買得到,Intel、三星及其他公司,同樣買得到,人是其中最大的不同,今天是這樣,1970年代同樣也是這樣。曾聽過實驗工廠一個代代相傳的故事,也是個笑話;積體電路有道擴散(Diffusion)的製程,那時是手動將晶圓,逐次推進長長的高溫石英管內,例如每次前進五公分,停一分鐘,重複同樣動作五次,共五分鐘,前進25公分,但碰到一個沒完全遵守規定的作業員,一次到位,一分鐘就前進25公分,然後等四分鐘,結果良率掉了近20%,工程師足足花了三個月,才找出這個令人啼笑皆非的原因。

封測是台灣最早的積體電路產業,荷蘭的菲利浦(Philips)和美國的德州儀器(Texas Instrument),分別在1966、1969年,就到台灣投資封測廠,比台灣開始晶圓計劃還要早上好幾年,也是台灣最早的積體電路產業,事實上美商通用電子(General Instrument),及本國投資的萬邦電子,分別在1964、1970年也開始二極體(Diode)的製造,積體電路即由成千上萬個二極體構成。以造山者片中的數據,台灣積體電路產業的營收約佔現在台灣GDP的18%,其中晶圓製造無疑是比重最大的,約是57%,其次是設計,約是30%,再其次是封測,約是13%;雖然封測的技術門檻及所需資金,是沒有晶圓製造高,但2024年金額也達5800多億台幣,從業員工比晶圓製造多得多,且其重要性日增,近年來封裝也應用晶圓製造的製程技術,像輝達(Nvidia)、超微(AMD)等公司的AI GPU GB300、MI350等,就使用台積電所推出的這類技術,像CoWoS(Chip on Wafer on Substrate),和不久將推出的FOPLP(Fan-out Panel Level Package)等高階封裝。

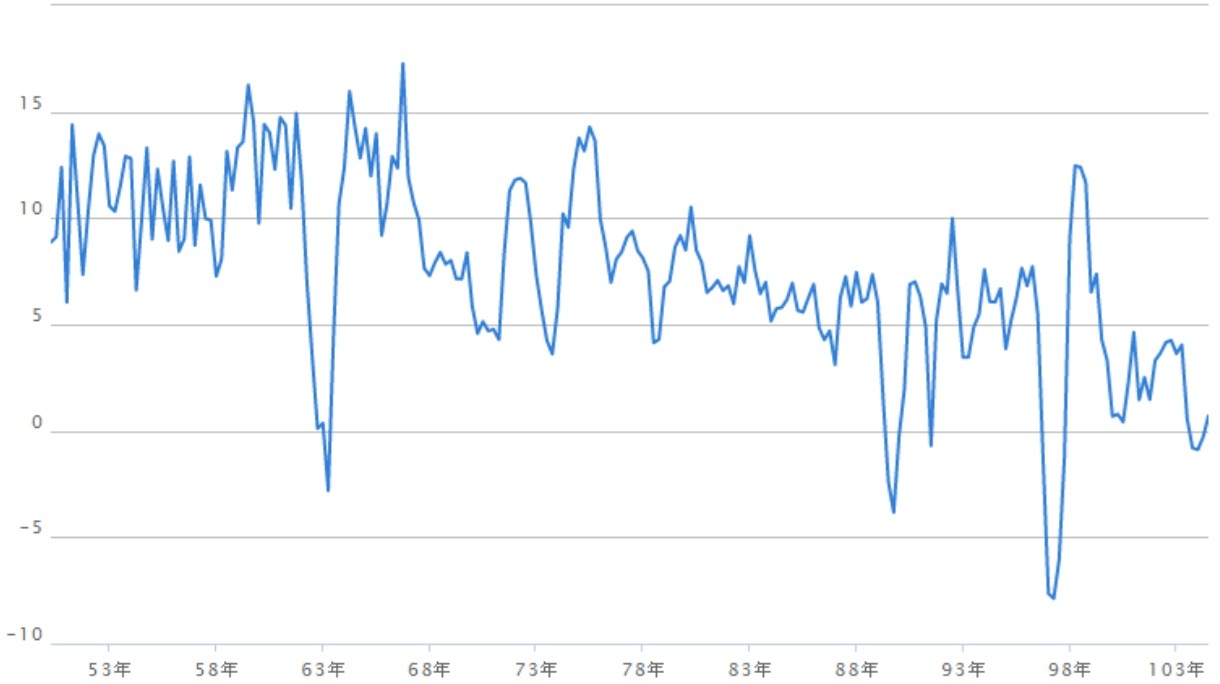

在積體電路業傳說的聖地-台北南陽街「小欣欣豆漿店」,在造山者片中總算身世大白,屬於退撫會欣欣家族的,當時是退撫會大樓的二樓,後來改建為美加大樓,是很多人出國前補習GRE、託福的地方;1974/2/7元宵節隔天,那場由前經濟部長孫運璿先生主持的早餐會,決定潘文淵先生的「積體電路草案」付之執行,成了後來台灣積體電路產業發光發熱的濫殤,後來孫部長1978年接替前總統蔣經國,擔任行政院長。現在回想起來那時的台灣,處境也真險惡,儘管1960年代,成功將過剩農業人口轉往勞力密集工業,經濟成長率曾十多年超過10%,但一連串噩運,先是1971年被逼退出聯合國,緊接著1972年日本斷交,1973年又碰上能源危機,1974年的經濟成長率其實是負值,風雨飄搖,孫部長能在那個時候做出這樣的決策,確實令人敬佩。「積體電路方案」所需四億元台幣的經費,是當時很大的一筆錢,根據主計處資料,2025年幣值約為1976年的4.57倍,即台幣18億多,現在這樣的數目,連買一台超過百億台幣的2奈米高數值孔徑極紫外光曝光機(High-NA EUV Stepper),都還遠遠不夠,那時卻是要部長才能拍板定案!

▲1964-2014年台灣每年的經濟成長率,1971年起,台灣噩運連連,1974年的成長率其實是負數。(摘自Wikipedia)

▲▼經造山者工作團隊多方查訪,傳說中的「小欣欣豆漿店」身世大白,原來的地址是南陽街40號,是當年退撫會大樓的三樓,現在該址已改建為美加大樓,門牌號碼改為50號,從隔壁棟的38號直接跳到50號。

▲1975-2021(非連續)前十大半導體公司年度營收的列表,可以看出50年來各公司的興衰起伏,1990年代中期起20多年,Intel是叱咤風雲,喊水會結凍的「美國之光」。其中Samsung是三星(韓)、Intel是英特爾(美)、SK Hynix是海力士(韓)、Micron是美光(美)、Qualcomm是高通(美)、Nvidia是輝達(美)、Broadcom是博通(美)、Mediatek是聯發科(台)、AMD是超微(美);另外台積電是純晶片代工,有些統計未列入,2021年仍是第三。附帶一提,另外也有不同統計方法,如按公司股票市值(Market Cap)等。(摘自Wikipedia)

造山者的英文片名是A Chip Odyssey,可解讀為:「晶片漫長而驚險的拼搏」,積體電路業50多年來波譎雲詭,不少公司,就像孔尚任「桃花扇」的經典名句:「眼看他起朱樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了」,江山代有才人出,IC業的競爭尤其激烈,幾個致命失誤或誤判,儘管再大公司,可能就此一蹶不振,當然也有公司像平地一聲雷,迅速躍上世界舞台。這幾天媒體傳得沸沸揚揚,川普政府威脅利誘TSMC入主Intel股權49%一事,委實令人唏噓;Intel從1990年代中期,到2010年代中期,雄踞全世界半導體營收排行榜第一名,長達20多年,是半導體業的巨擘,是喊水會結凍的公司,好像才不久前的事,怎麼一下子就豬羊變色,淪落到要人協助地步!台灣的晶片業未來挑戰絕對是會越來越多,越來越大,但也只能兢兢業業的前行。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 4樓. taiwanmickey2025/09/15 13:23搶當第一的代價非常大 未來的路難走 韓國新加坡 目前開始搶虛擬通路這塊 環保無污染 台灣現今政治人物缺乏遠見魄力 企業二代忙搞小三和炒股 對岸就更不用說了謝謝taiwanmickey來訪及留言。

我九月時不在台灣,沒注意到你的留言。

TSMC繼續維持第一的挑戰確實不小,你提的那些固然是困難,最大的挑戰可能是地緣政治的問題。 Charles Lin 於 2025/10/17 22:25回覆 - 3樓. BJ周2025/08/15 21:53

為現代電子與半導體產業奠定基礎的是美國貝爾實驗室

半導體產業興起於1950年代的美國矽谷

台灣政府1970年代派人赴美引進美國 RCA 的5微米製程技術,並吸引旅美工程師返台貢獻專業

半導體今日雖然成為台灣戰略命脈,卻也成為中國大陸和日韓覬覦竊取的目標

川普應該是想與其落入他人手裡,何不回流美國? 因為,看目前樣子台灣是保不住護國神山了

謝謝BJ來訪與留言。

台積電是否會變成美積電,到頭來台灣一場空,確實是很多人的擔心。

IC變成戰略物資,台積電不可避免變成兵家必爭之地,政治上的風險,確實不比持續維持技術、營運全球優勢的困難度低,甚至更高。政治上的風險,我們大概都知道是國際政治角力,尤其是中美之間的科技、軍事的全面競爭,以及地緣政治下可能的台海衝突。台積電的這些政治風險,個人觀點,跟台灣目前面臨的政治風險,其實大同而小異,當然scale也不同。

我曾讀過中研院院士吳玉山教授的美中台戰略三角關係的文章,在兩大一小的國際關係中,小的那個事實上有些角色可扮演,只是台灣現在似不知如何扮演那個角色。 Charles Lin 於 2025/08/16 17:23回覆 - 2樓. 愛馬2025/08/11 15:41

科學研究燒錢可以是無底洞,更需要漫長的時間研發,若研究有成獲得的利益是天數。

我想台灣的半導體是最好的例子,五十年前政府的願景與投資,讓今人收穫豐碩。當然這也是無數人努力再努力的成果。

今天的我們,在科學研究上投資什麽給50年後的子孫們收成?

説到底投票的時候要張大眼睛,想想我們要什麽樣的未來。

謝謝愛馬來訪及留言。

產業政策確實是個大哉問的問題,台灣從IC工業之後,似就不再有耀眼的明星產業出現,一度曾以生物科技為重點項目,但幾年下來,似也不是很突出。

找出具有競爭力的產業,當然短期會有機運的因素,但長期還是要靠功力及努力,就跟創投公司(Venture Capital)一樣,一般認為好的VC,就是有辦法找出值得投資,能賺錢的公司或產業,這絕對跟功力和努力有關。

我想這應是愛馬想說的,投票就要睜大眼睛,找出有功力,肯努力的。 Charles Lin 於 2025/08/12 09:26回覆 - 1樓. 安歐門2025/08/11 09:02

台灣半導體產業幾家成功?多數失敗,

畢竟還是Morris Chang貢獻最大,就像另一個錢學森,

他當年如果選擇去大陸,歷史恐怕整個改寫。

謝謝安兄來訪及留言。

目前台灣IC產業產值約是GDP的18%,TSMC約佔8%,還是有其他公司,像Mediatech,Novatech,ASE Holding等。

Morris在TI時,升到半導體的二把手,偶而也會到TI Taiwan視察,升為一把手似指日可待,但還是碰到無形天花板。他1985年回國擔任工研院董事長的過程,我略有耳聞,但應該也不致於成為錢學森第二,老共那時應還沒想到要搞積體電路。 Charles Lin 於 2025/08/11 20:32回覆