我喜歡音樂釋放的感覺,在旋律的吶喊中,也在歌詞的詮釋中,這是音樂之所以迷人的地方,也是成為人類共同文明的表徵,尤其在時代意義的呈現上,非常具有代表性。

我成長歲月中接觸很多流行音樂,在民國六、七零年代校園民歌風潮下,開啟了我對音樂可以「有血有肉」的認識,音樂用來「搖旗吶喊」,是禁錮年代不叫不快的宣洩。

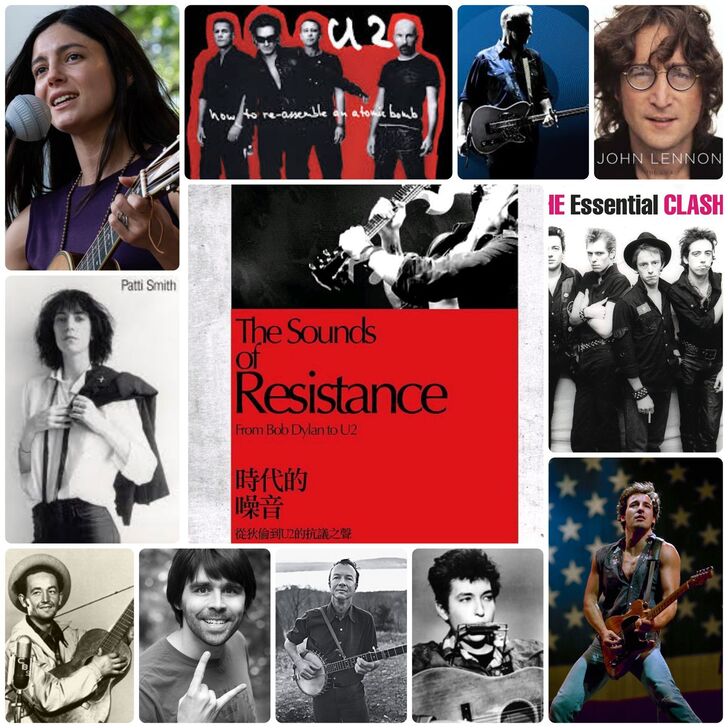

從羅大佑到巴奈,然後交工樂隊和豬頭皮,見證國內時代的演變,和眼淚,而音樂真的是很棒的出口和記錄,誰也無法忽視;國外呢?以美國為主的流行樂,更是風起雲湧,我找到這本張鐵志的好書,寫得非常完整詳實,值得一讀。

第一部:左翼民歌時期

1.Joe Hill(1879-1915)—抗議歌手的永恆原型

出生於瑞典,因懷抱美國夢而移民美國,是美國工運的鼻祖人物,面對勞工嚴重剝削,他用音樂正面迎戰,參加「世界產業工人聯合會」(IWW)一連串的抗議活動,最後卻被被栽贓判刑而槍決。

他的名言:「我要如一個真正反判者般死去,別花時間哀悼,趕快去組織吧!」(dont waste the time mourning. Organize!)(p.31),這絕對是美國工運最具代表性的精神口號!

*歌曲欣賞~「The Preacher And Slave」

https://youtu.be/Ca_MEJmuzMM?si=f0GgDtAEXBdGYWKq

2.Woody Guthrie(1912-1967)—唱人民的歌、為人民而唱

1920年代美國的蓬勃發展,受到世界大戰和經濟大蕭條的衝擊,經濟與生活崩盤,作者和其家庭也是受災戶,也符合1940年諾貝爾文學獎得主史坦貝克小說「憤怒的葡萄」的情節,美國左派思想興起。

Woody被稱為「民歌之父」,1941他走入民間,他參加左派民歌團體「年曆歌手」(the Almanac Singers),用音樂為底層人民發聲,更讓抗議歌曲成為流行歌曲。

他說過:「生命就是聲音,文字就是音樂,而人民就是歌曲」,理想主義色彩鮮明,所以他的吉他上寫著很酷的話:「這把吉他會殺死法西斯主義者」(This Machine Kills Fascists)。

*歌曲欣賞:「This Land Is Your Land」

https://youtu.be/wxiMrvDbq3s?si=8Um-wohVzghuLihB

3.Pete Seeger(1919-2014)—穿越二十世紀的抗爭民謠

彼得傳承自Woody Guthrie的音樂和精神,重視真實生活體驗,走入底層發聲,一輩子都在為弱勢、反戰、環保和不公不義發聲,即使50年代「麥卡錫主義」壓迫下列入黑名單和判刑,也不為所動。

Pete Seeger被尊為「美國民謠之父」,其斑鳩琴上刻著:「這個機器包圍恨並征服恨」(The Machine surround hate and forces it to surrender.),表達他用熱血對抗不公的憤恨心情。

*歌曲欣賞:「Where Have All The Flowers Gone」

https://youtu.be/686sBxeUm14?si=IV_8L6skNJxyXH6a

第二部:六○年代

4.Bob Dylan(1941-)—像一顆石頭滾動

2016年,巴布狄倫成為第一位獲頒諾貝爾文學獎的流行歌手,得獎的最大意義就是:歌曲不只是歌曲,也不只是情感的渲染,更是傳達文學、思想、靈魂的形式。

1963年寫下民權運動的國歌「Blowin in the Wind」之後,巴布的地位扶搖直上,他完全接棒Woody Guthrie、Pete Seeger,民謠歌手的招牌,竟撐不過5年,他大步跨向搖滾的新世界。

1965年Bob Dylan發行「Bringing It All Back Home」專輯,從此徹底告別、背叛抗議歌手,走入當時被視為靡靡之音的搖滾樂,但不得不說「Like A Rolling Stone」成為搖滾樂經典。

「我只想從我的內在出發寫歌」,巴布狄倫平平淡淡的說。

*歌曲欣賞:「Blowin in the Wind」

https://youtu.be/MMFj8uDubsE?si=Qo1qv-j0BjKQAeXh

5.Joan Baez(1941-)—永不妥協的民歌之后

1960年代世界紛紛擾擾,1965美國詹森授權越戰,瓊拜雅用行動和歌曲反戰;1968年詹森宣布不連任,她成立「非暴力研究中心;她用歌曲介入政治,關心人權和不公不義

書裡作者引用她很有名的一段話:「在這樣一個變動的時代中,我如何可能偽裝來娛樂你?」,這就是她的信念,面對越戰、六四天安門的中國、俄烏戰爭.......始終如一!

*歌曲欣賞:「Donna Donna 」

https://youtu.be/nenG5y6RkoA?si=6hhPp_zSj7ERE5ee

6.John Lennon(1940-1980)—愛與和平的理想主義者

如果說1960年代抗議歌手的招牌是Bob Dylan ,那70年代就是John Lennon了!尤其,1968國際局勢翻騰:布拉格之春,毛語錄,越戰屠殺,馬丁路德金恩、甘迺迪被槍殺......,每個理想主義的歌者,無不聲嘶力竭。

1968藍儂和小野洋子在一起,開啟「反抗」的「床上靜坐」,表達對世界上所有苦難與暴力的抗議,非暴力的哲學,發行了「給一個和平機會」。

藍儂用音樂「走入政治」,明顯越來越左傾,歌曲如此,行動也如此,走進街頭示威抗議;1971年發行「Imagine」,想從組織上著手;1973美國從越戰撤兵,水門案迫使尼克森下台,藍儂淡化政治參與,卻在1980年12月被槍殺。

*歌曲欣賞:「Imagine」

https://youtu.be/YkgkThdzX-8?si=_HjCq__QLiC_Uf5u

第三部:七○年代至今

7.Patti Smith(1946-)—相信民眾力量的詩歌搖滾

「史密斯先是一名詩人,才是一個搖滾樂手。」(p.143)

說Patti是詩人毫無疑問,她寫詩,她唱詩,她用詩傳達理念就像50年代「敲打的一代」詩人,1972年史密斯登場,搭配吉他手Lenny Kaye 吟唱詩;1974年在紐約CBGB小酒吧,她重新定義搖滾樂:Punk,她是龐克教母。

1975年她發行「Horses」,前衛與超現實的搖滾,尤其唱片封面顛覆女性傳統。長期以來她投入改革搖滾、支持弱勢、參與社會議題,越南、西藏、以色列,甚至總統選舉,但她仍堅持不媚俗地經常在小酒館開唱。

*歌曲欣賞:「People Have the Power」

https://youtu.be/pPR-HyGj2d0?si=76FLD5xXqwGivuWq

8.Bruce Springsteen(1949-)—歌唱許諾之地的幻滅

憑良心說,「工人皇帝」出道幾十年來的音樂生涯,都在扮演著反思美國夢的「美國先生」。1975年經典的「born to run」專輯,描寫年輕人的苦悶心情,充滿著想要逃離貧窮小鎮的憤恨、對工作和生活的徬徨,對未來和夢想的焦慮。

當時樂評下的評語很好:「我看到搖滾樂的未來,他的名字叫史普林斯汀」,所以,可以想像,1980年當雷根當選總統隔天的演唱會上,他唱著「壞土」(batland):

「即使這是一個崩壞的土地,

你每天仍然必須在上面生存。

......窮人想要變富有,

富人想要變國王,

而國王將永遠不會滿足,

直到他能統治一切。」

1984年發行「born in the USA」大為暢銷,繼續質疑戰爭,跟雷根整備軍武對槓,站在政府的對立面;1985年「the Ghost of Tom Joad」則關懷移工,從國內移工跨向跨國移工。

只要理念不對盤,管他總統是誰!

*歌曲欣賞:「Born in the U.S.A.」

https://youtu.be/EPhWR4d3FJQ?si=uW6-k6XQcF17B50Y

9.The Clash(1976-)—掀起白色暴動的政治叛客

龐克音樂是一種搖滾樂的革命,融合放克、饒舌、雷鬼等多種曲風,60到70年代在英國磅薄出場,也許他們想在社會和政治上的革命是失敗的,但音樂上,英國「衝擊樂團」(The Crash)是很成功的,至少改變世人對音樂的認知。

回顧1970年初的英國,失業率不斷攀升,種族與階級衝突,1976諾丁丘爆發嚴重種族衝突;第一顆龐克炸彈是「性手槍」,然後「The Crash」同名專輯推出,砲轟階級與種族矛盾;「White Riot」專輯是「戰爭與恨,是我們唯一擁有的東西」;「London Calling」更獲得全面的成功。

「更如果[性手槍]是個人主義式的虛無與犬儒,是要摧毀體制,[衝擊]則是要人們團結起來,重要在破壞之後重建。」(p.182)

音樂成為革命的工具,最驚人也是最有爆發力的展現。

*歌曲欣賞:「London Calling」

https://youtu.be/EfK-WX2pa8c?si=UWE5sxT_pBD6exon

10.Billy Bragg(1957-)—用愛與正義殺死資本主義

「...他是我們這個時代最堅持、最有影響力的左翼抗議歌手。用一把吉他、一個擴大器,用幽默諷刺或深刻敘事的歌詞,他一直吟唱著勞動階級的生活、鼓吹弱勢者的團結抵抗--從80年代冷戰佘契爾的新自由主義霸權,到資本全球化與反全球化運動激烈對峙的新21世紀初。沒有了他,過去20年搖滾樂的反叛聲音將是暗瘂的。」(p.186)

這樣政治特質的龐克詩人、社會主義歌手、左派歌手,力抗佘契爾夫人(1979-92)個人主義的保守和導致貧富差距擴大,不用懷疑,1985年他結合搖滾樂和政黨活動:「紅楔」(Red Wedge)為工黨助選。

終於,1988年柏林圍牆倒塌、蘇聯解體、佘契爾夫人下台,英國工黨出走社會主義改採第三路線而執政,抗議歌手有沒有失去抗議的目標?走入家庭的Bragg,少了憤怒,多了溫情,針對「反全球化」的反對剝削的資本主義、國家與族群認同,2002年他出版「一個進步的愛國者:對歸屬感的尋找」。

一生都在宣揚他心中的理想和理念,用音樂也用文字,2008年到專輯名稱是:「Mr. Love and Justice」。

*歌曲欣賞:「Internationale」

https://youtu.be/yAw0Ri4FSdM?si=Tjv1M7KkMJSVJdDV

11.U2(1976-)—當搖滾巨星成為時代的聲音

80年代的紛亂,內戰死傷、軍備競賽,愛爾蘭U2樂團「War」專輯「激進和平路線」(militant pacifism),歌曲「Sunday bloody Sunday」北愛反暴力路線,「New Years Day」則是聲援波蘭華勒沙的工聯;「難忘的火焰」專輯,紀念馬丁路德金恩。

1984年搖滾樂的「良心時代」,一起關心社會議題,為「國際特赦組織」、曼德拉、綠色和平發聲;反思:美國支持南美國家反共的政權,不管這個政權會殺人。U2在90年代最重要兩首政治歌曲:「One」,回應達賴喇嘛;「Sarajevo」描述無情的塞拉耶佛內戰。

「大赦2000年聯盟」(Jubilee 2000 Coalition),用搖滾樂更積極介入政治,解救非洲外債,剷除貧窮;2002成立DATA組織:凸顯非洲四個問題: Debt、AIDS、Trade、Africa,希望西方提供幫忙:Democracy、Accountability 、Transparents。

「如果搖滾樂不敢質問大的問題,那還是搖滾樂嗎?…做為一個搖滾樂團,你必須抓住時代精神,並且必須介入。」

*歌曲欣賞:「One」

https://youtu.be/ftjEcrrf7r0?si=4EjmbYM0jE6ojNbp

註1:圖片皆錄自網路組合而成。

註2:抗議歌曲多有左傾立場,甚至也可能和共產主義有關,但這本書僅就音樂討論,不涉及共產思想的主張喔!

註3:本書還有介紹幾位對民權運動有貢獻的黑人歌手或其他歌手,但因為比較瑣碎就沒有列入筆記;事實上,世界各國流行音樂的抗議歌手一直都不少,讀者不妨自行上網搜尋看看。

#阿得的讀書會