「復」、「複」與「覆」的異同(一)

「復」、「複」與「覆」這三個字,經常被混淆;我們來比較它們的異同。

在《常用國字標準字體表》裡,「復」字編號A01296,「複」字編號A03744,「覆」字編號A03765,三字都歸屬於常用字的甲表。

在1964年發佈的《簡化字總表》中,將「復」、「複」與「覆」三個字都簡化為「复」,後來發現容易造成歧義,所以1986年的《通用規範漢字表》裡作了修訂,現在的情況是:「复」字編號1553,「覆」字編號3440,「復」、「複」兩字都是「复」的繁体字;「复、覆」兩字屬於常用的一級字,「復、複」兩字都簡化作「复」。

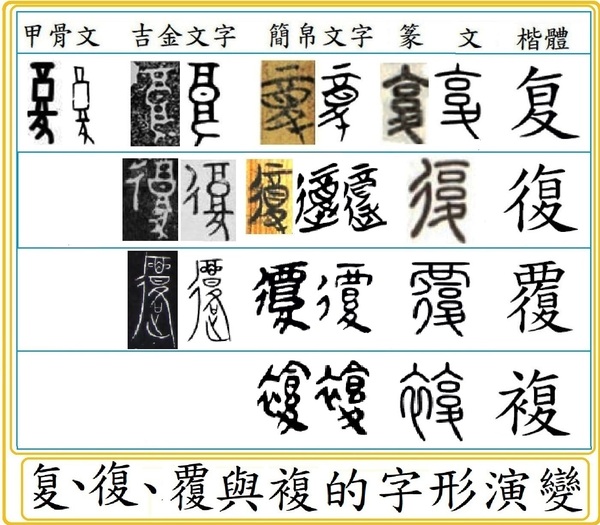

既然「復、複」都是「复」的簡化字,我們不得不也研究「复」字;《常用國字標準字體表》裡也有「复」字,只是它比較不常用,放在次常用乙表,編號作B00605號;就文字的進化過程來說,殷商的甲骨文就有「复」字,周朝的吉金文字才出現「復」與「覆」字,「複」則更晚,到周朝末年的簡帛文字才出現。

許慎(58B.C.—147A.D.?字叔重,河南漯河市召陵區人)在《說文解字》裡對四字說明各作:

1.「复:行故道也。从夊,畗省聲」。

2.「復:往來也。从彳复聲。」

3.「複:重衣也,从衣复聲。」

4.「覆:覂也,一曰蓋也,从襾復聲。」

果真如此嗎?今天我們擁有豐富的古文字資源,我想更進一步探討這些字在古文字中的本義、構字及其用法,再詳細說明他們的異同。

一、「复」字的結構、本義與用法:

1﹒甲骨文的「复」字

在甲骨文裡的「复」字是由上、下兩部分組成的會意字;詳見「复、復、覆與複的字形演變」)我們先看的上是一個「□」,「□」拉高變成形狀不一的矩形;

「□」之上下各加一個小的「▭」,在小「▭」的最下緣界拉長,上緣邊界則不一定拉長,小「▭」的形狀還可以變成梯形。我猜:「□」是畫「一間大土室(泥土屋)」的樣子,上下的小「▭」則可能是「小土室」或其通道,這樣就構成了「土室群」;至於有人猜做「像人居住的窖室,上下各有出入口」也可以說得通。古人挖「土室群」或「窖室」以作為供人休息居住的地方:《詩經.大雅·緜》的「古公亶父,陶復陶穴,未有家室」(「復」本字作<穴復>,假借作「復」),說的是周先祖古公亶父(周文王的祖父)從「豳」遷往岐山之下「周原」的故事,「陶復陶穴」是古公亶父沒有宮室前穴居野處的做法,「陶復」的「陶」是「挖掘」,「復」本字作「<穴復>」,是「穴中之穴」;「陶穴」的「陶」也是「挖掘」,「穴」是「供人居住之窯洞」。大家「挖掘復穴」了又「挖掘窯洞」,就構成「土室群」或「窖室」;沒有宮室之前的古公亶父就是住在大家挖掘的「土室群」或「窖室」裡的。

「复」字下部是倒著的「腳趾」;有人懷疑怎麼只畫三隻腳趾,這是簡單化的結果。在文字形體上有「凡數之多多不過三」的省略原則,例如:「淼、磊、森、轟、品、犇、贔、垚、晶、鱻、龘」諸字,不是「三水為淼」、「三石為磊」、「三木為森」…嗎?其實文字重疊是會意字的一種方式,像「水」字有「兩水為沝(今讀ㄓㄨㄟˇzhuǐ,不合國音之音讀),《說文》「沝:二水也,闕」,「沝」是「二水合流」之義,在《說文》闕音讀,到了《唐韻》《集韻》才出現擬測之音「之壘切,今讀ㄓㄨㄟˇzhuǐ」;「三水為淼(音ㄇㄧㄠˇmiǎo)」,《說文》「淼:大水也,从三水,或作渺」,「淼」是「大水」之義,在今天「形容水面遼闊」如「浩渺」、「渺冥」、「渺漭」字都作「渺」;「四水為㵘(音ㄇㄢˋmàn)」,《說文》不錄,見於《字彙補.水部》「㵘:水大也」;在「水」字重疊會意以「从三水」的「淼」較常見,「沝、㵘」兩字都少見了,可見文字重疊會意大部分只寫三個字;而「磊,眾石也,从三石」、「森,木多皃,从林从木」、「轟,群車聲也,从三車」…,也說明了文字裡會意字是以「三」表示「眾多、成群」的意思;因此「止(趾)」只畫三隻腳趾不是古代人只有三趾,而是簡單化的結果。

在「土室群(窖室)」的下面有倒著(向外)的「腳趾」,要表示甚麼意思呢?我猜就是「在休息後從居住地走出去」的意思;下次要「休息」就會再「走回來」,這就是「往來進出(行故道也)」的意思。