遠方的山巒如凝固的浪花,層層疊疊,在湛藍天空襯托下,銀光閃閃,有些山尖還有雲霧飄渺,神秘而悠遠。山勢陡峭但氣勢雄渾,如刀削斧劈,令人屏息,彷彿是大地裸露的骨架。山坡上,綠絨般的草坡緩緩起伏,以柔軟之姿,調和了山勢的剛強,不知名野花散佈其間,隨風搖曳。草坡間,木屋錯落點綴,雲霧繚繞,山路蜿蜒,像飄逸的絲帶,小巧教堂的尖塔矗立,鐘聲蕩漾在谷地之間,將信仰鑲進婉約的風景裡。陽光灑落,牧場與樹林層層交織,空氣裡都瀰漫著青草的氣息。這片靜謐的大地,人與自然,在此達成最古老的融合,時光在此放慢了腳步,只有光影在山巒間流轉,恬靜如一首未完成的田園詩,多洛米堤山色令人流連。

黛綠的湖水,像上帝遺落人間的寶玉,靜靜躺在山巒的懷抱裡。銀灰的山巒橫亙天際,水面如鏡,倒映著陡峭嶙峋的山脊,現實與虛影在澄澈中交融,分不清哪個才是真實?微風輕起,仿若天地之間的呼吸,波光揉碎了山影,蕩漾著一片片銀綠相間的幻影。枯木靜臥水中,蒼勁的線條勾勒出時間的質地。這一刻,天地彷彿停止了喧囂,唯有光影在湖面游移,多洛米堤的湖光,如詩,如幻,如一首亙古的讚歌。

多洛米堤聽起來優雅夢幻,其實是Dolomiti的音譯,位在義大利東北方,威尼斯北西北方100-200公里的山脈,面積1.5萬多平方公里,約是台灣的40%左右,景觀特殊,風景優美,是台灣這2-3年很熱門的國外旅遊景點。2009年名列聯合國教科文組織(UNESCO)核准的世界遺產,2015年成為世界地質公園自然保護區。地質學分類上,多洛米堤山脈是阿爾卑斯山南邊,南石灰岩阿爾卑斯山(Southern Limestone Alps)的一部份。多洛米堤這個名字,是源自18世紀的法國地質學家多洛米厄(Deodat de Dolomieu,1750-1801),他最早到此地考察,發現了這裡的岩石,不會被水中弱酸溶解,形成溶洞等地貌,跟先前認知是含碳酸鹽類的石灰岩不同,後來這種岩石也同樣命名為Dolomiti,或意譯為白雲石。

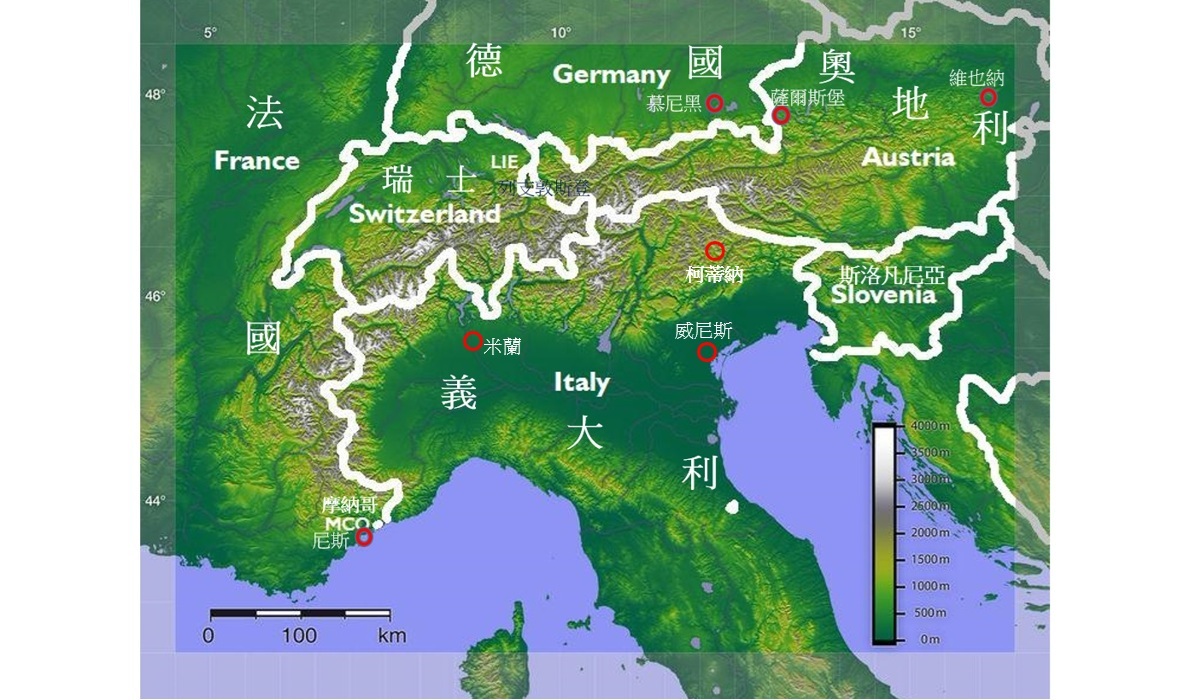

這次的北義多洛米堤之旅,補滿了個人阿爾卑斯山行腳一塊不小的拼圖,阿爾卑斯山橫貫西歐1200多公里,自西而東,跨越摩納哥、法國、瑞士、義大利、列支敦斯登、德國、奧地利、斯洛凡尼亞共七國,這七國都屬已開發國家,重視休閒娛樂,因此山區纜車、登山鐵道、健行步道等基礎設施完善,與優美風景,相輔相成,吸引無數遊客、滑雪客及登山客。七國中面積最大的前五名順序是奧、義、法、瑞、德。除了列支敦斯登和義大利,其他幾國的阿爾卑斯山我都曾去過,有幾國還去過多次,列支敦斯登所佔比率不到0.1%,最大的缺角是義大利這塊。

阿爾卑斯山是西歐最重要的山脈,面積雖只佔西歐的11%,但卻供應西歐90%的用水,說是西歐的母親山,恰如其分。其最高的白朗峰(Mont Blanc),海拔4810公尺,是西歐最高(歐洲第二);西歐的大河,包括多瑙河(歐洲第二長)、萊茵河(歐洲第七長)、隆河、波河等,其本身或其最大支流,皆發源於阿爾卑斯山,而且因風景秀麗,是歐洲旅遊勝地,也是現代登山運動源起之地,及熱門登山滑雪的地點,對西歐文化的形成及塑造,有相當程度的影響,個人看法,阿爾卑斯山是歐洲湖光山色最美的地方。附帶一提,假如整個歐洲來看,最高峰是位在俄羅斯的高加索(Caucasus),離俄羅斯與喬治亞邊界不遠,海拔5642公尺的厄爾布魯斯山(Mt. Elbrus),最長的河是俄羅斯的窩瓦河(Volga),窩瓦河也有翻譯為伏爾加河者。

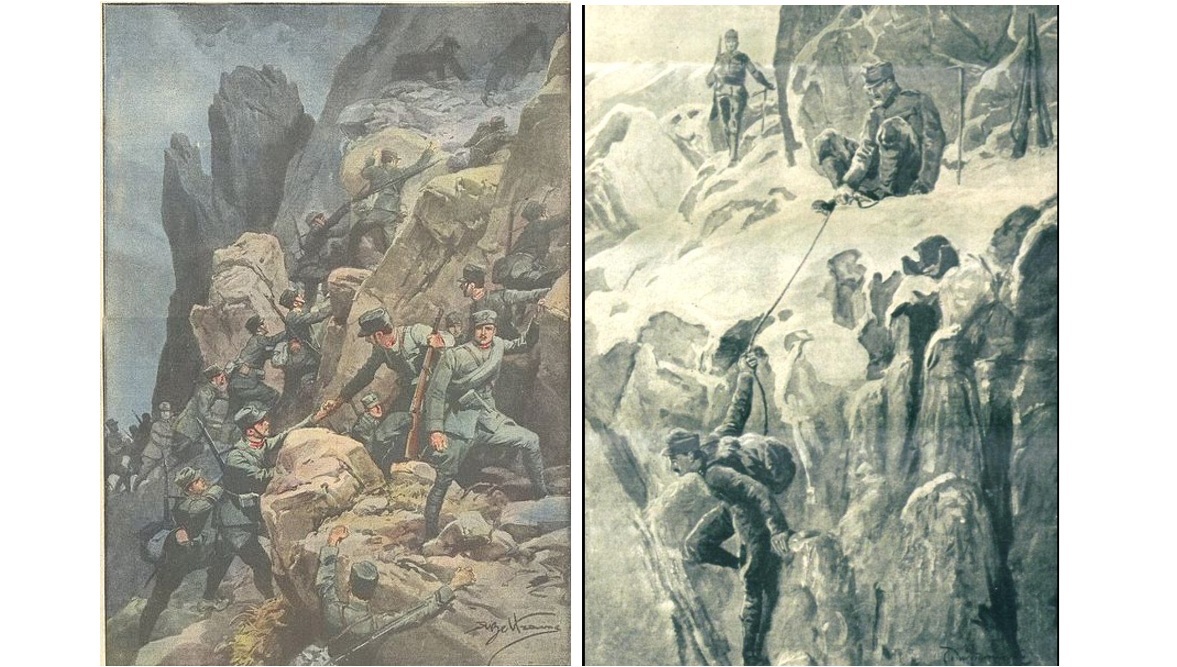

在海拔2752公尺的拉加佐伊山(Lagazuoi)的山頂纜車站附近,山勢陡峭,山岩嶙峋,小徑旁的路標寫著:「奧地利高山師路徑(Austrian Mountain Troop Path)」及「往地道(To the Tunnel)」等字樣。多洛米堤的陡峭嶙峋的山峰,20世紀初是奧匈帝國跟義大利的國界,一戰時是所謂義大利前線的一部分,雙方的山地師在此挖地道、壕溝,到處埋設炸藥,搶佔制高點,發生激烈的戰鬥,廝殺得天崩地裂,鬼哭神號;我們現在所在的拉加佐伊山,及山下的法薩雷果隘口(Passo di Falzarego ),就是當時曾發生激烈戰鬥攻防的地方,數度易手。這場戰役雙方總共投入兵力最高達15萬人,死傷甚大,戰事從1915年持續到1918年,戰鬥都在2000公尺以上的高山進行,最高的戰場是海拔3950公尺的奧特萊斯峰(Ortles);這些高山冬季更都是被白雪覆蓋,更有些終年積雪,在銀色世界中開戰,因此也被稱為「白色戰爭(White War)」。子彈不長眼睛,戰場同樣不擇地域,美得像世外桃源的地方,居然也曾發生這麼血腥的戰爭,令人唏噓。

▲富內斯山谷(Val di Funes)

▲▼三尖峰(Tre Cime di Lavaredo)區域。

▲▼刀背刀(Alpe di Seceda)

▲▼山谷的茵茵綠草坡。

▲三尖峰區域埃莫山(Mt. Elmo)的滑雪纜車道。

▲九月中旬,部分楓葉已開始變紅。

▲柯蒂納(Cortina d’Ampezzo)是多洛米堤山區最大的城市,人口近六千,尖塔處是教堂,位在市中心,柯蒂納是2026/2冬奧的合辦城市,另一個合辦城市是米蘭。(摘自Wikipedia)

▲奧爾蒂塞伊(Urtijei)小鎮。

▲阿爾卑斯山地圖,西端從濱臨地中海的法國渡假勝地尼斯(Nice),及迷你小國摩納哥開始,往北往東延伸,呈新月形,經義大利北部,瑞士中、南部,列支敦斯登,再經德國南部,往奧地利中、西部,斯洛凡尼亞東北角延伸,最東端到維也納一帶。

▲多洛米堤位置地圖,面積約是台灣的40%。

▲▼布萊斯湖(Lago di Braies)

▲▼▼密蘇里納湖(Lago di Misurina),這張照片右邊山峰是三峰山的西峰和大峰。

▲▼▼拉加佐伊山(Mt. Legazoui)的山頂纜車站,海拔2752公尺,可看到不少一戰時,義大利與奧匈帝國高山師,在高海拔,山勢陡峭,山岩嶙峋,冬天滿是積雪的地方激戰的戰場遺蹟,像地道、連絡道等。路標上的Per-Nach-To,分別是義大利文、德文、英文的「往」,底下的指標同樣以三種文字呈現(上),及當年的部分戰場(下,下下)。

▲從拉加佐伊山頂,俯瞰山下的法薩雷果隘口(Passo di Falzarego),法薩雷果隘口也是當年的戰場,雙方攻防激烈,數度易手。

▲一戰時義大利前線多洛米堤之戰的一些場景,左為義大利方,右為奧匈帝國方的軍隊。(摘自Wikipedia)

限會員,要發表迴響,請先登入