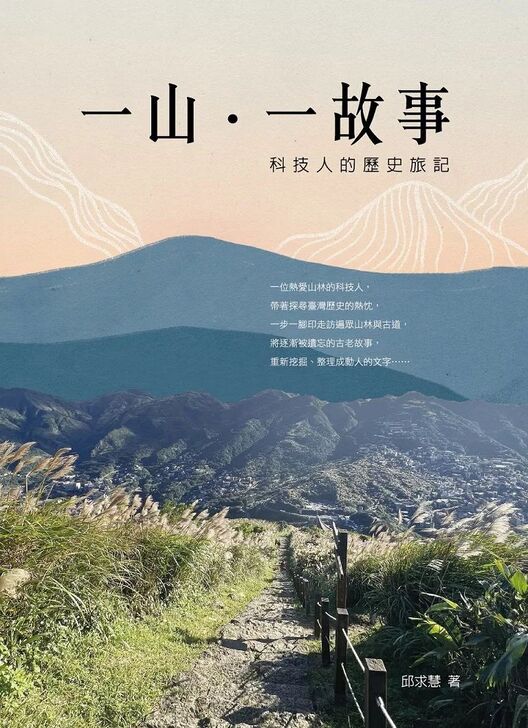

第一時間拿到書時,先是好奇作者邱求慧的背景,才驚訝發現:他可是我們國家經濟部的處長,擁有台大機械工程學博士的學識,而這本書卻是完全關於山林。

介紹的每個山林步道風景都很迷人,也可以這麼說:不要再說我們是「蕞爾小島」,我們可是「山林富翁」啊!而且,這本書每個篇章的亮點不在山林,在人,有溫度的人。

感動人的往往就是那些曾經發生過的有血有淚有情有愛的真實故事,作者依年份排列,總計有29個山與人交集的好故事,其中有五篇非常感動我,一定要分享出來:

1.

山:老崎坪頂山:頭份的後花園

人:1826黃祈英處死

說到頭份後花園,幾乎也是我的後花園,有一陣子常跑來這裡散步賞景然後去吃斗換坪水餃,卻不知,原來這裡有那麼精彩又感人的開墾故事:

故事主角叫:黃祈英,本來是漢人預備獻給賽夏族當活人獻祭的,卻因他的機靈、反應快,而被頭目收為養子,甚至後來還娶了頭目的女兒繼承了頭目。

所以,頭份「斗換坪」地名的由來,乃取自這位漢人身份的賽夏頭目其原住民名字:「斗乃」,意指漢番交易的市集。但黃祈英因為聲援1826閩粵械鬥的客家人去殺閩南人,最後被設局投案為清廷所處死。

感人的是,頭目夫人選擇以頭撞樹自殺;頭目的粉紅知己徐桂花,親身冒險去領回首級後,也上吊自殺。所以,南庄老街的「桂花巷」屬黃祈英主要開發區域,據說即以她來命名。

黃的後代子孫繼續開發和發揮影響力,譬如黃的曾孫黃開郎創立獅頭山勸化堂,我也常在那兒爬山啊!重新理解黃祈英,他身兼漢人和原住民身分很不簡單,其對族群融合與地方開發的確貢獻卓著。

2.

山:基隆山

人:礦業鉅子顏雲年的傳奇故事

過去台灣五大家族之一的基隆顏家顏雲年,其雄霸一方礦業的重點是:樂善好施、對員工很好,所以員工願意拼命付出,他採取應該是台灣最早的「員工分紅入股制」,而創造出九份的興盛,相較下當時日人經營的金瓜石發展就明顯不如九份!

一個基隆山上的界碑「共業主顏雲年、蘇盛、蘇維仁地界」,更說明了這點:蘇維仁是公司合夥人不說,蘇盛只是另一個合夥人蘇源泉的弟弟,在後者過世後,顏雲年念舊情不嫌棄這個能力比較差的弟弟讓他繼承股份,一時傳為佳話。

「炭王金霸」顏雲年的故事還有餘韻:我們讀書會在討論時,我突然想起以前我們也讀過他的孫女一青妙的「我的箱子」~關於顏家的回憶散文集,一青妙是作家、牙醫,也是舞台劇演員;她的妹妹一青窈則是日本歌手,兩姊妹都從母姓。

3.

山:基隆總督嶺步道

人:第七任台灣總督明石元二郎

1918年就任第七任台灣總督的明石元二郎,是最後一任武官總督,任職雖僅有1年4個月,但極力開發產業和建設,視台灣為「東洋的心臟」,最大的重點是:尊重台灣的文化和民情,而頗獲民心,成立台電、開發日月潭、烏山頭水庫、海線鐵路、縱貫公路、高雄港......。

明石總督死於當年全球盛行的西班牙流感,據估計全球有五億人感染,死了好幾千萬人,台灣估計死了四萬人之多;他的遺言是:堅持葬在台灣,即使不久後政權更替,多年後政黨也輪替,其墓仍然被維護著。

人民眼睛一直都是雪亮的,統治者是誰、有什麼作為?眼底和心底都明白;這也是為什麼那麼多任總督裡,一個武官出身的卻能被牢牢記住。山林與人民一樣有情,不會因不同的統治者而失去包容,但這種包容,說穿了,也是要互相的、互信的。

4.

山:天母水管路

人:濱野彌四郎

台灣自來水之父是由日本聘請、來自英國的威廉巴爾頓,他完成淡水和基隆的自來水道,不幸三年後病逝;其學生是日籍濱野彌四郎,他建設更多台灣主要都市的自來水系統,在台貢獻了共計23年。

濱野是謙卑而感恩的人,1919年向日本政府申請設立巴爾頓先生的銅像,此一師徒的貢獻和精神,更由其下屬繼承和傳承:八田與一,而一起完成嘉南大圳的偉大工程;後者也在1921年申請設立濱野先生的銅像。

前後三位水利專家對我們來說也都是外籍人士,為台灣的自來水系統奠定了最重要的基礎建設,也是再次證實要得民心,跟國籍無關,就是把人民的需求顧好,而且是打從心底去顧好;好的施政,自然能引起人民的共感、支持和緬懷。

5.

山:苗栗獅頭山

人:廣枝音右衛門(一個日本警察牌位的故事)

紛亂的大時代更是充滿著令人感動的小人物,和山林、戰爭、善良的心都有關。廣枝音右衛門,原來是日據時代派駐竹南的警察,二戰時奉派帶領2000個台灣士兵所組成的海軍巡查隊,支援菲律賓作戰。

在美軍登陸菲律賓後,戰局衰敗,日軍軍令下達要每個人帶炸藥自殺攻擊美軍,廣枝基於同情和仁義違抗軍令,帶隊投降美軍,然後舉槍自盡。士兵們回台後基於感謝,而在勸化堂立其牌位,每年默默聚會紀念。

一直延續到2013年最後一位倖存士兵過世,追思的聚會仍由他們的下一代繼續著!這樣的感謝和儀式,也是跨越了族群。所謂的人性光輝,的確是可以穿透、照亮戰爭與鬥爭的雙方,人性最深處的慈悲心,永遠是流傳千古的那道光。

*

山林不只是山林,也是見證真實人性的鏡子,映照出那些卑劣的、仁慈的、各式各樣的影像,在歷史流動的膠卷上,一幕一幕呈現給後人看,欣賞也好,記取教訓也好,山,都還是在那兒冷靜地、包容地陪著人們觀賞和體會。

#阿得的讀書會