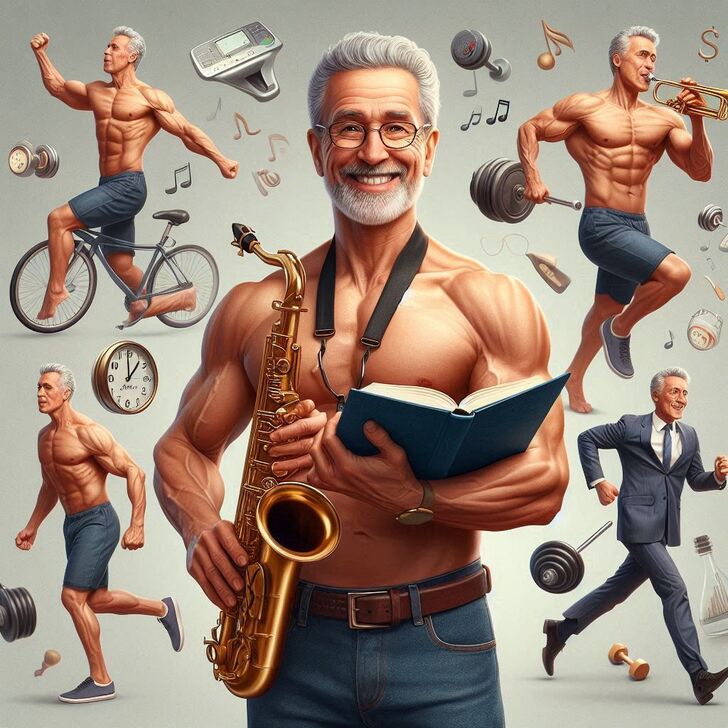

曾經有一段時間很愛標榜自己是「奮起中年」,奮中,至少不是憤青,是代表我中年時很振作、努力的意思,最關鍵的三件事就是:馬拉松、閱讀、吹薩克斯風。

偶而跑跑步,和跑馬拉松,是截然不同的兩回事;我到快50歲才開始跑步,然後就確定這是一項很好的運動,它結合了紀律和成就感,不只是砥礪健康,更多是面對任何生活挑戰的演練。有什麼難事,是跑馬拉松精神不能解決的?

學薩克斯風,也是和我鍛鍊跑步紀律差不多時間點,記得一開始挫折連連,有點萌生退意,因為我以前很驕傲的吉他和音感,根本都用不上!堅持樂器學習,和從跑5K到半馬到全馬的歷程一樣,多巴胺和血清素一次滿足。

閱讀更是一件好事,卻也是最容易被忽略的事,學校年代的讀書根本不能叫閱讀,我一直到教書後在幾個讀書會裡「練功」多年,才更篤定:閱讀,是我後半輩子最要守住的興趣,多元的大腦刺激,人生無限寬廣!

所有學習與紀律建立的初期,都很容易遇到挫折感,此時我都會引用一本整理48位超級大師的傑出之書:「喚醒你心中的大師」,有一段話很能警惕,也最適用於中年後的奮起之路:

「學習一項技能初期的痛苦與無趣,正好幫我們把心智鍛鍊得更強大,就跟運動一模一樣。」

中年是很珍貴的,也是很令人迷惑的,我們過去所以為的真理,突然不太受用了,「每個人在中年回望過去時,都會對數十年前在婚姻與生涯上的選擇感動不寒而慄,因為裡頭有太多處於無意識狀態所做的決定。」(「中年之路」p.79)。

能走過中年的回顧與覺醒,中年的優勢便更加清晰:更有耐性、更清楚自己的目標、更知道捨與得;很慶幸,在這種腦力最成熟、體力未下滑的階段,我努力地射出這重要的三支箭,命中了我後半輩子生活與生命的紅心。

追劇是休閒,我也追;吃美食很滿足,我也吃;喝酒可以放鬆,我也喝。但,中年後少了生活紀律的鍛鍊,只能活在世俗的眼光中不知何去何從,活得像隻跑滾輪的倉鼠,一旦滾輪不動了,就不知道要如何活下去了!

這一、二十年的鍛鍊中,也是我所稱「心理素質」的核心習慣:從行動中去印證學問~所謂「真正可以用的知識」;而且,要避免過多時間浪費在「雞湯」、「雞肋」和「雜訊」,不是它們不好,而是不好運用,時間有限,請淺嚐即止。

註:圖片由Microsoft Bing文字生圖,AI咒語:一個很奮起的中年人,頭髮有點白,可是體力很好,一手拿書,然後有空就跑步、游泳、吹薩克斯風、舉重、騎腳踏車。

#阿得的讀書會