健行走完金瓜寮魚蕨步道後,我順道繞進深坑老街,

那是一種習慣,也是一種儀式爬完山順道來到深坑老街就被豆腐香迎接,️

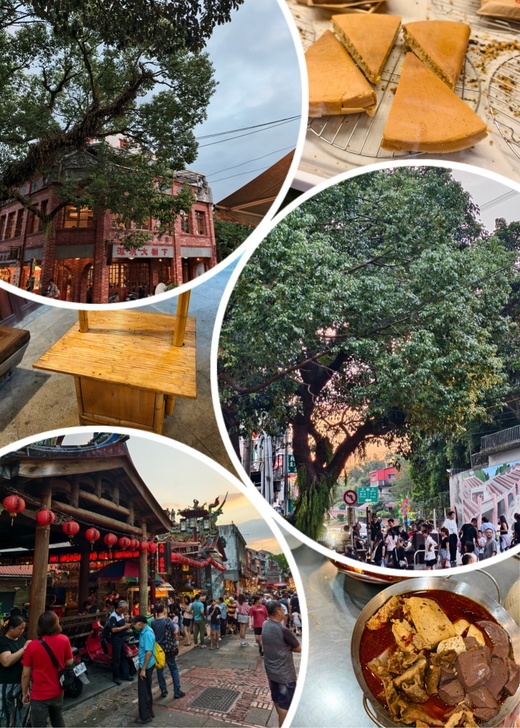

一棵大茄冬樹,一條人滿為患的老街,每次來到深坑老街,看到入口那棵大茄冬樹,

就有種回到「老地方到了」的感覺,它像是老街的門神,也像時光的守衛,

只是,現在的老街已經不是記憶中的那條慢街啦。

人潮一波又一波湧進來,整條街幾乎被各種香氣、喧鬧、手機聲佔滿。

雖然少了靜謐,卻多了現代的熱氣與節奏,眼前的人潮卻比記憶中的還要多幾倍,我曾以為「老街」這兩個字代表緩慢、懷舊與閒情早己不在。

那股臭豆腐香氣幾乎成了深坑的地標,不管你從哪個方向來,都會被它引過去。

只是那份「地方感」正在一點一滴被觀光人潮和食物包裝掩蓋。

各種豆腐店,都自認是老店,但以麻辣臭豆腐和豆腐乳聞名,是不少遊客一來就必吃的口味。

深坑老街最大的考驗,不是時間,而是太熱鬧,就失去了那份慢悠;太冷清,又撐不起地方的經濟,介於兩者之間的平衡,好像早就不存在了,但說到底,來深坑,誰不是為了那盤臭豆腐?

深坑老街的確變了,豆腐依然香,但巷弄的靜謐不再,紀念品越來越多樣,地方的故事卻越來越模糊。

深坑的現況有點小感慨,但還好,那些老店仍在、老味道還留著,它們用一鍋鍋滾燙的豆腐,維繫著深坑這兩個字最初的意義。

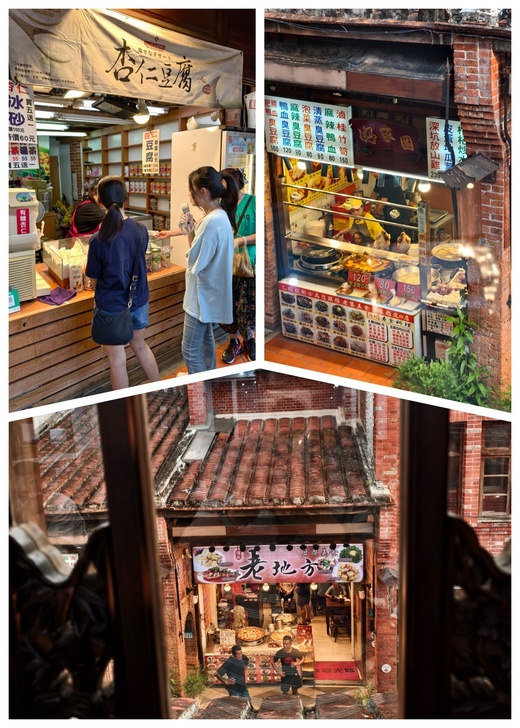

走進街上最受歡迎的這家老字號包括,「深坑麻辣傳統豆腐」:這家招牌掛著創始的店,強調手工豆腐,口感紮實、豆香明顯,炸得酥卻不油。

古早厝臭豆腐,三十年的老店,招牌清蒸臭豆腐最能吃出豆香層次,復古的裝潢更添懷舊氣息。

有著三十年歷史的老店「古早厝臭豆腐」,外觀復古、牆面斑駁卻極有味道的老建築,裡頭沒有太多裝飾,卻有種「這裡的菜色才是主角」的氣場。

第一道白斬黃金閹雞,肉質緊實、皮薄油亮,配上特製的薑泥醬油,整體風味平衡又耐吃。

私房煎蛋,則是那種簡單卻不簡單的料理,外層煎得焦香、內層軟嫩包著油條一起煎,一口咬下去是家的味道,那種早餐店都煎不出的樸實與厚度。

上桌的是「清蒸臭豆腐」,湯汁清亮、豆香濃郁,有股發酵的味道不是衝鼻。

用湯匙輕輕一撈,豆腐軟嫩到幾乎快散開,吸飽湯汁的口感滑順入喉,鹹香與微酸的層次在口中延展,讓人立刻明白這味道不是「臭」,而是「熟成」。

麻辣肥牛鴨血臭豆腐,熱氣滾滾中帶著花椒的香,肥牛的油脂在湯頭裡翻滾。

豆腐與鴨血吸滿辣香,每一口都像是被電到的感覺,嘴巴微麻,心卻滿足。

不論哪家,幾乎都得排隊,深坑的豆腐店像是百花齊放,每家都說自己最傳統、最老、最有味。

豆腐之鄉的名號,還撐著走在街上,最先聞到的永遠是炸豆腐的味道。

但其實,這也正是深坑最迷人的地方,即使觀光化了,來深坑吃豆腐這件事,還是沒被稀釋。

豆香以外,老街也還有點故事,除了豆腐攤,老街上也藏著一些小店,仍努力維持著原本的氣味。

走到深坑老街人潮依舊擠得水洩不通,在這裡,幾乎每一家店都有人排隊,但我的腳步最後停在這間有著鄉土味道的老店。

那是一棟外觀復古、牆面斑駁卻極有味道的台式老房,木窗、紅燈籠、斑駁的牆面,沒有太多裝飾,卻有種「這裡的肉粽才是主角」的氣場。

一眼望去,這樣的場景在全台任何一條老街都能看到,當地起事的獨特性,正在被各種「連鎖味」慢慢抹平。

炸臭豆腐,外酥內嫩、味道重但不嗆,是那種「越臭越香」的代表,炸得金黃,泡菜清脆可口配上泡菜的清脆,一冷一熱、一臭一香,堪稱完美組合。

拍的照片「邊走邊拍、難避人潮」想呈現出深坑老街最現實、最生活化的樣貌,實際散步觀察地方特色逐漸消逝,同時補入幾家當地仍受歡迎月特色店家。

街角紅磚牆風景與人間煙火,吃飽後再走回老街,雖然人多得讓人有點喘不過氣,但仔細一想,這樣的熱鬧,也是目前台灣老街最真實的模樣。

深坑老街的確變了,豆腐依然香,但巷弄的靜謐不再,紀念品越來越多樣,地方的故事卻越來越模糊。

有時走得太慢會被後面的人輕推一把,有時想拍張空景照根本不可能。

但也正因如此,深坑成了「最不像老街的老街」也許老街的靜謐時光早已一去不返,但那碗豆腐的味道,還是老樣子它不在乎人潮、不追求潮流,只專注在那一口熟悉的鹹香裡,有點觀光、有點可愛,也算是現代與老味道的折衷。

用手機邊走邊拍的真實,吃完了邊走邊拍,鏡頭裡幾乎都有人頭,但那也沒關係老街本來就不是用來拍「淨空照」的地方,而是用來感受「人潮淹沒街道存在的情景」。

離開時,我又回頭看了一眼那棵大茄冬樹。

它依舊靜靜地在那裡,看著一代又一代遊客來來去去。

或許對它而言,老街變不變,其實都無所謂。

只是我們這些人,總是希望時間能為某些地方留一點古早味。

這天的行程像兩個世界的切換,早上洗滌心靈,下午洗滌味蕾。

而深坑老街或許不再古樸,但仍真實。