斷垣殘壁憶西域千年古城~交河故城

~2025.9.13 陳宗嶽 補記於台北

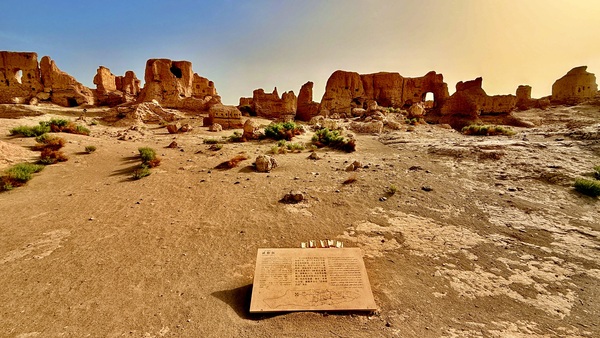

2025年9月4日上午8:50一行人到達交河故城的入口,開始兩個小時的步行探訪,一直到10:50才算走完整座古城,除了沒有去安葬高僧的塔林之外,算是走馬看花的走完了整個交河故城。

只是放眼望去,除了是斷垣殘壁,還是斷垣殘壁。整整兩個鐘頭的探訪,幾乎見不到一個完整的建築或是器物,我最終只在大佛寺主殿正中方基座上的方形塔柱的後上方,發現了兩座還沒有完全風化卻還依稀可見的佛像,當下立即仔細拍下,算得上是我這趟探訪交河故城中,唯一得以佐證這座曾是佛教重地的實證文物。

只是記錄中交河故城還有如下的出土文物:

1、溝西區出土舊石器時代晚期的石葉,是新疆最先發現的舊石器時代文物。

2、溝西、溝北墓群有骨器、陶器、木器、金銀鐵器、石器、絲織品、毛織品。骨器中有骨雕,其中骨雕鹿頭長11公分,中空,鹿首圓雕,水滴紋和三角紋位於鹿首鼻眼之間,頸部有圓孔、「丫」形紋飾。木器除木缽、木盆,還有木箭鏃、木刀、木錐、木偶。墓地陪葬金銀飾品以動物紋樣牌飾為主。

3、溝北墓群:虎鷹嘴怪獸搏鬥飾牌,怪獸鷹喙、龍身,怪獸正在撕咬老虎後頸。金駱駝為雙峰駝,以金箔錘鍱。嘴、駝峰、腿部有釘孔,背部殘有銅鏽。

4、溝西墓群:鑲綠松石金耳飾,長2.4公分,重2.4克,整體為如牛頭的金框架,牛角、鼻鑲嵌有綠松石,耳部鑲嵌有白色石料,口部鑲嵌物丟失。

耳飾背面有便於攜帶的彎曲細鉤。銅器有星雲紋銅鏡和中原文化的銅鏡,有西亞等地類似的直柄、曲柄鏡。

5、 出土包括墓誌、墓表在內的磚誌;出土多種文字的文書和題記。

此外,我還特地對交河故城做了如下比較深入的探究:

一、交河故城與日本佛教無關聯

19世紀末至20世紀初,西方和日本探險家(如大谷光瑞探險隊)曾在新疆地區活動。日本學者也對交河故城進行過考古調查(例如1994年至1996年,新疆文物考古研究所與日本早稻田大學兩次合作在交河溝西台地上進行考古調查和發掘),但是佛教傳入日本的主要路徑是經由朝鮮半島傳入,而非西域。因此日本這些溯源式的近代學術考察並不能證明古代交河故城與日本佛教有直接的淵源。

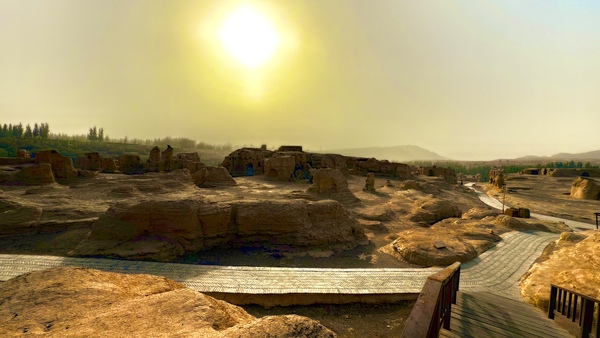

此行導遊周曉光先生則點出了一件日本信徒好心卻做了壞事的事例,因為日本佛教信徒的熱心捐資,指定在交河故城中央大道上構築了一條方便行走的石子路,但是這條新構建的石子路卻在2014年,交河故城以作為絲綢之路的中心城鎮,申請聯合國教科文組織世界文化遺產:「絲綢之路:長安~天山廊道的路網」之時,產生曾遭人為破壞的疑慮而延宕一時,最終仍以交河故城是研究絲綢之路歷史、佛教東漸以及古代城市建築藝術的寶貴實物資料而成為世界文化遺產之一,這也特別提醒了後人對歷史文物必須更為嚴肅以對。

二、“交河故城“為何稱之為“故城”?

吐魯番的交河故城是一座歷史悠久、充滿傳奇色彩的古城遺址。交河本是古西域36國之一的車師前國的都城,現存遺址均屬唐代時期建築群落,是目前全中國現存面積最大的、保存最完整的生土建築遺址,故被譽為"世界上最完美的廢墟",是目前世界上最大、最古老、保存最完好的生土建築城市。

“交河故城“為何稱之為“故城”?“故”字在這裡的意思是“從前的、舊的、廢棄的”。因此,“故城”直譯就是“過去的、廢棄的城池”。這個稱呼非常精准地描述了現在所看到的交河。它不是一個自然消亡的村落,而是一座被主動廢棄的、曾經輝煌過的古代都市的完整遺址。之所以不叫“交河古城”而更常用“交河故城”,細微的差別在於:“古” 更強調年代的久遠。而 “故” 除了古老,更帶有一層“逝去”、“廢棄”和“歷史記憶”的文學意境,與它如今的蒼涼面貌更為契合。簡單說,因為它是一座被完整保存下來的古代城市廢墟,所以被稱為“故城”。

三、交河故城有著非常悠久的歷史

1.早期歷史:交河故城最早由車師人(也稱姑師人) 在公元前2世紀至前5世紀期間建立,並成為車師前國的都城。

2.文字記載:據《漢書·西域傳》記載,"車師前國,王治交河城。河水分流城下,故號交河。" 這清晰地指出了交河城作為車師前國政治中心的地位。

3.考古證據:考古發現表明,在距今3000多年前,塞人(一支歐洲白種人)就在吐魯番盆地活動,被認為是交河車師國的開創者。

4.交河城是西域古國車師前國的都城,後來被納入高昌國的版圖,是其重要的郡城。

高昌國(今吐魯番地區)位於絲綢之路要衝,非常富庶。緣於高昌國王麴文泰與西突厥結盟,背叛唐朝,攔截絲綢之路上的商隊和使者,並攻打臣服於唐朝的伊吾(今哈密)。此舉嚴重挑戰了唐太宗經營西域的戰略。

唐太宗李世民於貞觀十四年(公元640年)派遣大將侯君集率領數萬大軍西征。當唐軍兵臨城下時,高昌國內部震驚,麴文泰更是在唐軍抵達前便驚懼而死,其子麴智盛繼位後很快投降。

唐軍攻陷高昌國國都高昌城(今天的高昌故城),交河城作為高昌國的一部分,自然也一同被唐軍佔領。唐軍摧毀的是高昌麴氏王朝的政權,而非物理上的交河城。戰後,唐朝在此設立了西州,並設安西都護府於交河城(後遷至龜茲),直接管轄西域地區。

唐朝佔領交河後,因其戰略地位極其重要,直接將其納入帝國行政體系。唐朝是接收並繼續使用這座已經存在了數百年的城市,並進行了加固和改造,使其成為唐朝經營西域的軍事和行政中心。

成為西州和安西都護府治所後,交河城進入了鼎盛時期。城內大量的唐代遺跡,如官署、寺院、坊市街道等,都是在這個時期建設和完善的。現在所看到的遺址,主要都是唐代這個時期的佈局。

四、交河城的毀滅是一個漫長且令人嘆息的過程

交河城的廢棄是一個漫長的過程,主要原因有:

(1)、戰亂破壞:經歷了吐蕃(西藏)時期、高昌回鶻時期的統治,連年的戰爭對城市造成了嚴重破壞。 13世紀下半葉,西北蒙古貴族發動戰爭,交河城在戰火中遭受嚴重破壞。14世紀末(具體在1383年左右),黑的兒火者(東察合台汗國的伊斯蘭聖戰領袖)對該地區進行征服,並強制推行伊斯蘭教,這對作為佛教中心的交河城來說是毀滅性的打擊。

(2)、宗教更迭:隨著伊斯蘭教的推行,原有的佛教建築和文化遭到破壞,居民被迫改變信仰,這使得交河城失去了其原有的宗教和文化基礎。

(3)、環境惡化與社會變遷:交河城還面臨著自然環境惡化(如降雨量下降、土地荒漠化)、海上絲綢之路興起導致陸上絲綢之路衰落以及社會經濟發展帶來的衝擊等多重壓力。

(4)、中心轉移、戰略地位下降: 隨著政治格局和交通路線的變化,交河城的戰略重要性逐漸降低,區域中心逐漸轉移到鄰近的高昌城和吐魯番地區。

五、唐代高僧玄奘(唐三藏)未曾在交河故城說法

1.玄奘確實曾途經吐魯番地區,並在高昌故城(而非交河故城)停留和講經說法。

根據記載,高昌王麴文泰對玄奘極為敬重,懇請其講法,玄奘因此在高昌停留月餘,宣講佛法。高昌故城內現存的大型講經堂遺址,據信就是當年玄奘講經之處。

雖然交河故城在當時也是吐魯番地區的重要佛教中心之一,擁有眾多寺院(如交河城大佛寺),但現有的歷史記載和考古發現並未明確證實玄奘曾在交河故城說法。玄奘的西行路線主要經過高昌,並在此得到了高昌王的大力支持,從而順利西行。

六、交河故城衍生的文化

1、 唐詩與交河:

a. 《全唐詩》包含「交河」一詞的詩作共42首

b. 「交河」一詞在唐詩邊塞詩中除特指交河故城外,還有著突厥汗國、邊塞功業、藩鎮之亂三種意象。

2、 《西遊記》車遲國

a. 吳承恩所著《西遊記》、《三清觀大聖留名、車遲國猴王顯法》一回中,車遲國可能就是車師國的音變。

b. 唐僧師徒途徑車遲國,孫悟空解救充當苦力的僧眾。

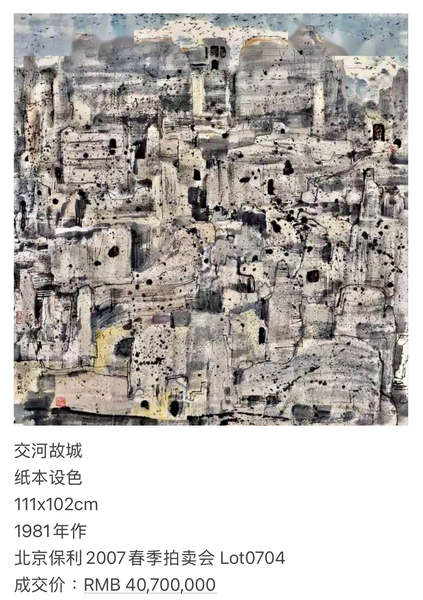

3、 畫作

吳冠中創作高麗紙水墨設色《交河故城》,橫106公分,縱102公分畫作五分之四的篇幅展示交河故城之面貌,剩下五分之一為滿天飛鳥。

七、交河故城的建築工藝

1、 以「減地留牆法」與「版築泥法」為主,同時也有夯築和土坯砌築工藝。

2、 減地留牆法:

a. 從台地地面向地下挖掘產生可以用以生產、生活的空間。

b. 四周保留作為牆體,單體建築似地下室。

c. 僅能完成建築基礎和下半部分。

3、 版築泥法:

a. 為增加牆體高度,在地表以上採「版築泥法」。

b. 製作粘粒高、含水少、質地均勻的土料製作泥片。

c. 選擇高度合適的層位設置模板。

d. 自模板底部逐層壘砌泥片,直至砌滿模板,完成牆體砌築 。

八、交河故城建築遺蹟:院落區、街巷區、官署區、倉儲區、寺院區、墓葬區。

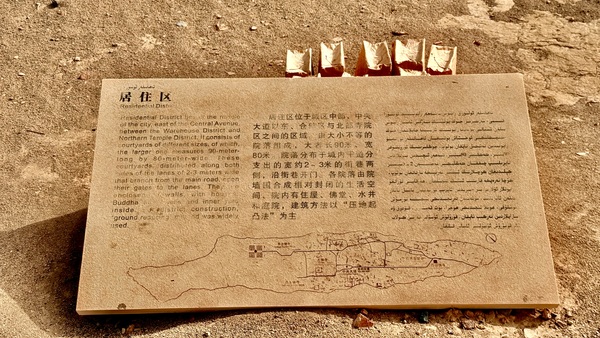

1、 院落區、街巷區:居住區位於南門、東門,便於出入,夏季涼爽。

2、 官署區:城區中部台地上,「擇中立衙」政府行政機構為核心的對稱結構。

3、 倉儲區:東門附近,便與所儲物資的出入。

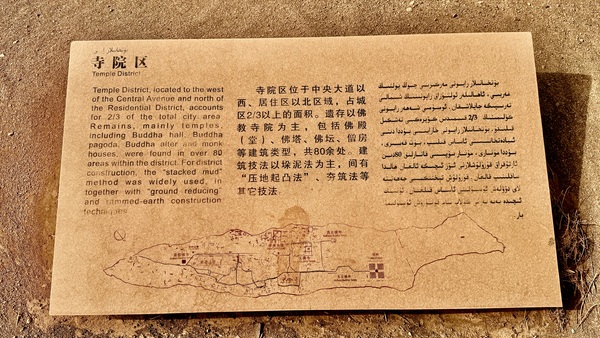

4、 寺院區:城北和西部,宗教機構建築布局,於道路盡頭,與世俗社區分開。

5、 墓葬區:城北荒涼處,有車師貴族墓地,以區別溝西、溝北家族墓地。

九、交河故城現存主要建築

1、 故城道路

a. 中央大道:故城的主要道路,整體呈南北走向,分南段和北段。

南段,南起南門,北終於瞭望台北門,與北段相連,形制為弓背形。

北段,起於瞭望台北門,終點至大佛寺門前廣場。

b. 次幹道:貫穿故城的第二條大道,同為南北走向。

南段,起自中央大道南段北端弓背處,蜿蜒曲折。

北段,至東北佛寺門前,筆直,與東北佛寺、塔林主塔處同一軸線上。

c. 東西大道:連接中央大道和次幹道,是中央大道中向城東延伸的岔路口。

2、 故城主要城門(城門為崖壁上鑿出的豁口)

a. 現存遺蹟南門、東門、西門,殘存四座烽燧遺址,是外圍警戒設施。

b. 南門:兩條主要道路的起點,故城主要出入口,位於台地西側崖壁。

新南門:供遊人上下故城的道路,南北走向,東高西低,坡度約20度。

舊南門:「交河故城」牌匾後側東西走向道路,磚牆封堵破壞嚴重,後有作為防禦的擋壁,擋壁內為院落,院落有通向中央大道的道路。

c. 東門:位於故城東側,臨台地東部的斷崖,保存最好、規模最大城門。

登城斜坡道:沿崖壁而下,呈人字形,東低西高,坡度15度。

外城門:是塹崖而成的缺口,位於崖壁中央。

翁城:呈半圓形,有東西向門道,門道兩側殘留夯築而成的城門壁。

北側門壁,夯層間水平放蘆葦束。

南側門壁,夯層底部為平砌泥塊,其上夯築而成,夯層間放灌木束。

翁城與城區東側巷道相連,之間有兩個門,是鑿壁而成的門洞。

翁城內有坑穴、水井、房址等遺蹟。

d. 西門:較為狹窄,從西門進入故城後,並無道路相接。

e. 北側崖壁:高14公尺的門壁,挖有可進入城內的暗道,已被封死。

北門壁有兩處壁龕為圓拱頂,周圍留存許多生土台,頂部無護牆痕跡。

南門壁有形制類似的兩處壁龕。

3、 大佛寺:主殿、殿庭、佛塔、水井、月台、前殿。

a. 全城最大佛寺,位於中央大道北端,坐北朝南,建於高昌回鶻時期。

b. 佛寺:一個正門,門內為殿庭,南、西、東三側均為僧房。

c. 主殿:平面呈長方形,中有位於生土基座上的方形塔柱,夯築而成,東西側牆和寺院間有多個小室,塔柱四面有佛龕,內有佛塑像的痕跡。

d. 殿庭南側:兩座對稱的長約6公尺,高不足1公尺的生土台基。

e. 殿庭北側:正中有生土台基,其上為大佛寺主殿和月台,月台北壁有主殿大門,有對稱的兩座水井。

4、 其他寺院:南部佛寺、西北小寺、地下寺院等19處寺院遺蹟。

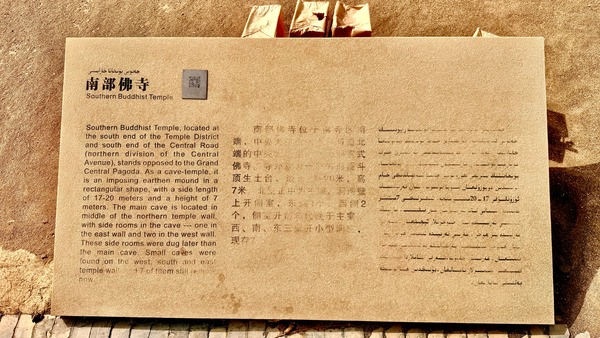

a. 南部佛寺:中央大道南側靠近南門的街巷入口處

是一座石窟寺,也可能是瞭望台,建於高昌回鶻時期。平面呈方形,北牆內側、東西牆轉角處有壁龕,南牆外有柱孔。

b. 西北小寺:故城台地西北側,中央大道西側,是周圍寺院的中心。平面呈正方形,寺門在南牆中部,進院內為庭院,後有月台。寺院中後部為大殿,大殿、大殿兩側廂房、北牆三者構成迴廊。

c. 地下寺院:台地西北墓葬區內,構築在地下,設施保存較好,現存佛堂、僧房、壁龕、階梯6處遺蹟。平面呈長方形的佛堂位於中心,屋頂南部殘存拱頂,北部敞開。佛堂南、北側僧房,佛堂南部東西兩側掏挖有壁龕。有脫塔、脫佛、壁畫殘片、木器殘片、陶器殘片等。

5、 塔林:位於東北佛寺後,與東北佛寺的中央塔柱處在同一軸線。

a. 塔林是故城僧人的靈塔,由101座佛塔組成,建於高昌回鶻時期,分四區,每區分布25座靈塔,塔林朝南,四周有院牆,南牆有門道。

b. 佛塔僅存塔基,不過四區基本形制依然存在,主塔保存較好。

主塔位於四區中心,是金剛寶座式塔形制,塔身建在生土台基上。基部為方形高台,五座塔建於其上,塔身平面呈方形,中心的塔較大。

6、 官署建築:中央大道、東西大道、東側崖壁之間,分四個區域。

a. 官署:區域核心,在較高的台地處。

北側殘存拴馬坑、夯土牆遺蹟,南部有房址殘跡,中部有夯土圍牆。

北牆內側有房址殘跡,西南隅有地下建築。

b. 地下建築:

東側有進入地下建築的踏步,內壁有窯洞、水井、隧道及隧道連接一窯洞出地面後,為官署附屬建築區。

c. 附屬建築區:官署區的西北角。

西北處有小塔,由此向南殘存有五處啊而已庭院,庭院內有房址遺蹟。

d. 寺院區:位於官署的東北角,有官廟性質。佛殿、地下建築、水井遺蹟;北側為翁城防禦系統;南部為官署住宅區。

7、主要院落

a. 大型院落:南部大型院落是故城開發最早的地區,破壞最嚴重地區。

院落建築物由可供人夏季睡眠的屋頂、室內、地下窯洞三部分組成。

院落除部分生土台殘存外,大部分院牆、房間僅存不足一米的基礎。

殘存生土台的頂部才是台地原有的地面。

b. 街巷區:13個院落組成,街巷、院牆、院門將空間隔開,封閉的空間。

c. 各院落基本存在庭院空間、家廟佛堂建築、水井設施。

d. 各街巷的兩端,多有可作為地標的佛堂、佛壇、佛塔等宗教建築。

8、 主要墓地

a. 墓地集中分布在台地最北部,以「陰陽界壕」為界與其他區域相隔。

墓葬以豎穴、豎穴偏室墓分布最廣,文化內涵均為車師人遺蹟。

b. 嬰兒墓:官署區西北角有近160座嬰兒墓,伊斯蘭教的墓葬形制。

c. 溝北墓群(溝北墓地、溝北1號台地墓地):位於故城北側的台地上。

d. 溝西墓群(溝西墓地):位於故城西側的台地之上。

9、 石窟遺蹟

a. 雅爾湖石窟(西谷寺):

位於亞爾乃孜溝東西兩岸台地黃土懸崖上,開鑿自北涼時期,是吐魯番市境內開鑿時間僅次於吐峪溝石窟的石窟。與姍姍分為溝西區(15窟,上層11窟,下層4窟)和溝北區(7窟)兩部分。

b. 溝西區:主窟為第4窟,是吐魯番市內最大長方形縱券頂窟。上層保存較好分禮拜窟和禪修窟,形制平頂窟、縱券頂窟、橫券窟。保存較好的石窟有以漢文和回鶻文為主的題記、刻畫、書寫,也有突厥文所書寫關於摩尼教內容的題記。窟內有雅爾湖石窟不常見的壁畫,以佛教題材為主,有重繪痕跡。

c. 交河溝北一號台地石窟(亞爾鄉石窟、故城村千佛洞):現存7窟。東北向西南排列,形制包括長方形縱券頂窟、中心殿堂窟。

d. 交河溝北三號台地石窟:共7窟,上層2窟,下層5窟。位於三號台地西南崖壁上,形制包括長方形平窟、長方形縱券頂窟。

10、 古井

a. 古井眾多遍布全城,與秦漢中原水井相同,為圓型、長方形井口。

b. 部分井口保存有生土結構的井台,井台會留出便於人們取水的空缺。

c. 井口略小於井筒,直徑1到2公尺,井壁垂直,兩側有供上下的腳窩。

YouTube :

https://youtu.be/2NvQeO0q5uA?si=N-DRDJMlsnlgEKNq

臉書:

https://www.facebook.com/share/p/1FLFNuu81b/?mibextid=wwXIfr

抖音: