釀梅酒日誌:從鎌倉到信義的春日記憶

2025/04/14 12:22

瀏覽718

迴響0

推薦27

引用0

以前曾看過一部日本電影《海街日記》,由是枝裕和執導,講述四姊妹同住在鎌倉一棟老房子的故事。三姊妹在爸爸過世後,收留了同父異母的妹妹鈴。雖然大家來自不同背景,卻逐漸建立起如真正家人般的感情。大姊幸對離家又再婚的媽媽心中難免有些心結,直到媽媽回來參加外婆忌日,才重新碰觸這段塵封的情緒。

老屋前有一棵外公在媽媽出生時種下的梅樹,至今已有55年歷史。每年梅子成熟時,姊妹們會一起採收、戳洞、刻名字,釀製屬於自家的梅酒。這些酸甜微醺的味道,是屬於這個家的專屬記憶。地板下的小儲藏室裡,還藏有外婆十年前釀的梅酒,是大姊珍藏的寶貝,也成了後來和媽媽和解的關鍵。

小妹鈴雖然未成年,仍堅持淺嚐家中自釀的梅酒,只為更貼近這個家庭。而當媽媽要離開時,大姊親手送上外婆釀的梅酒,那一刻,母女多年未解的心結,彷彿也在酒香中悄悄鬆動。

電影裡的梅樹、梅子和梅酒,是一家人情感的連結。我很喜歡那樣的氛圍,於是從那時起,每年清明過後,我也開始自己釀梅酒,把這份儀式感延續進自己的生活裡。

每年四、五月是青梅的產季,在日本,許多家庭會在這段時間動手釀梅酒,已成為一種生活中的傳統。而台灣的梅子文化,其實也深受日本影響。如果不是日治時期的推廣,台灣或許不會有那麼多梅花。原本只是零星種植,後來因日本人在中部山區發現氣候與和歌山相似,特別適合種梅,於是從 1900 年代初開始發展梅農業,特別以信義鄉最為代表。每年一月梅花盛開,吸引大量賞花遊客;到了清明之後,便是青梅採收的季節。

昨天走新中橫,一早經過梅子店,老闆說青梅還在採呢;再往前看見產銷班合作社已開門,馬上停車搶購昨晚採收的新鮮青梅,一大袋10斤500元。信義鄉許多店家也自製脆梅、酸梅,回程就順便買了一些當貢品。脆梅有店家自製,也有寄賣的,價差幾十元,180與220元之間。

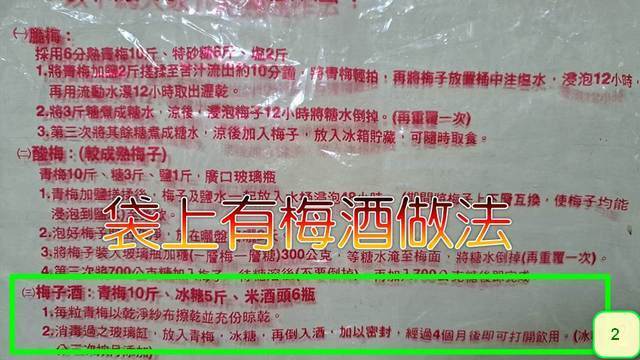

今天開始忙碌。首先燒開水,必須用無菌、乾淨的飲用水,等它自然放涼後才能洗梅子。去年我用三種基酒實驗釀製:琴酒、伏特加、白蘭地。重新品嚐後發現琴酒和伏特加釀的味道清爽,但白蘭地的風味最豐富、層次分明,帶著葡萄與橡木桶香氣,決定今年只用白蘭地。至於很多人推薦的米酒或米酒頭,我也試過幾次,總覺得味道搭不起來,還是水果基底的酒最對味。

接著走去家附近的美廉社掃貨,買了冰糖和酒。家附近那間只有三瓶白蘭地,晚餐後又去另一家,把剩下的四瓶也一併帶回家。雖然威士忌特價很誘人,但實在下不了手,之前試過一次,麥的味道太強烈,整個蓋過了水果的香氣,實在不搭。

水差不多冷了,就開始洗梅。洗的時候得特別溫柔,用指腹輕輕搓洗果皮,不能太用力,怕傷到梅子的細嫩皮膚。洗好後放在篩網上瀝水,再鋪在墊有吸水紙的平底鍋中蔭乾。梅子要攤平,別重疊,讓果實表面盡可能接觸空氣,乾得比較快。如果自然對流不夠力,就開電風扇助陣,把梅子放在牆角利用氣流循環,又快又省電。

午覺醒來,梅子也乾得差不多了,接著進入「開腸破肚」的關鍵步驟。用小刀從梅子側面劃開果皮與果肉,好讓基酒能滲透得更徹底。這一步千萬別省,之前沒做過這個處理,釀出來的酒味就明顯比較單薄。有些人會在梅子底部劃個十字,但我個人偏好從側邊切口,不只切得深、效果好,也比較不容易滑手。

切好的梅子就放進甕缸裡,一層梅子、一層冰糖慢慢堆,最後倒入白蘭地,封口、貼上日期。雖說四個月後就能喝了,但我通常讓它多熟成一下,等到明年這個時候再開瓶,好好享受時間釀出來的香氣。

空出來的白蘭地酒瓶也別浪費,剛好用來裝去年釀好的梅酒。

最後分享釀酒小秘訣:不管你的水果酒泡得如何,只要加一點氣泡水,就能瞬間升級成沁涼好喝的神飲!這就是自釀的快樂魔法。

你可能會有興趣的文章: