童年真相的建構者

在我們這個時代,尋找指引與慰藉的渴望,將一些心理學家、諮商師與心靈導師推上了神壇。

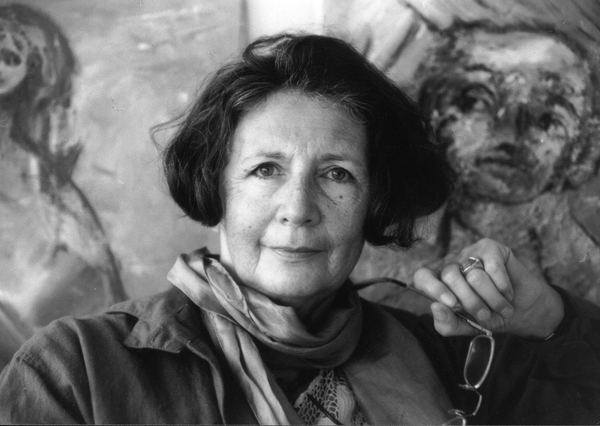

其中,瑞士心理學家愛麗絲・米勒(Alice Miller)無疑是二十世紀最耀眼的明星之一。

基本上,一般民眾看到關於討論原生家庭的文章,都有米勒的影子。

比如米勒在《天才兒童的悲劇》中,對「創傷」的激進重新定義。她將創傷的概念從單一、明顯的虐待事件(如身體或性侵犯)擴展到一種普遍存在的、微妙的、且常被社會認可的關係動態中。

這使人們意識到,家長對孩子的「虐待」,包括慢性的情感操控。比如某些父母要求孩子幾歲該成家、該生孩子等行動,不是為了孩子好,而是為了滿足自己的情感需求。這就是一種會對孩子心理造成創傷的虐待。

米勒《為了你好》等震撼人心的著作,揭露了傳統教育中以愛為名的暴力,告訴人們哪些是「有毒的教育學」。

米勒指出,教育界充斥著一套將對孩子的「控制」合理化為「愛」與的話語體系。

比如當一個孩子被打時,其自然的生物反應是痛苦和憤怒。然而,當父母、教師等成人將這一行為定義為「愛」和「為了你好」時,孩子便陷入了一個無法解決的認知悖論。

孩子為了維繫與父母的依戀關係,他們無法否定父母的行為,因此只能被迫否定自己的感受。他們學會了與自己的痛苦解離,並內化了父母的邏輯:「這種痛苦是好的,我的憤怒是壞的。」

這個被扭曲的、充滿道德色彩的暴力腳本,就此寫入他們的潛意識。當他們長大成人,成為父母時,他們會不自覺地重演這個腳本,於是世世代代的人們就受著自我矛盾,乃至解離的痛苦。

對此,米勒認為,只有當受害者被賦予充分的權利去感受他們所有的情緒,包括那些被視為「負面」的憤怒和憎恨,而無需感到羞恥或罪惡時,真正的療癒才可能開始。

米勒的洞見,為全球數百萬在童年創傷中掙扎的靈魂提供了逃生之路。

無法言說的創傷:兒子的證詞、母親的面具

然而,這位兒童權利的巨人,卻在她去世後,被自己的兒子馬丁・米勒親手揭下面具。在馬丁筆下,他是一位遭受母親情感暴力與忽視的受害者。

根據馬丁的描述,他的父親是一個性情難以預測的獨裁者,會無緣無故地打他,並以羞辱性的方式控制他的私密生活,例如強迫他每天早上一起洗澡。

然而,這場控訴的核心,是指向他那位以捍衛兒童權利聞名於世的母親。馬丁指控母親在這一切發生時,選擇了袖手旁觀。

馬丁後來也成為一位心理治療師,他分析自己家庭的權力結構,他發現他的加充斥著一個施虐的獨裁父親,和一個情感缺席的母親,完美地複製了她所批判的、會造成嚴重創傷的家庭動力。

因此,這不僅是一個「言行不一」的案例,更是一個理論家在自己的家庭中,無意識地重演了她畢生致力於揭露和譴責的悲劇。

我之所以寫這篇文章,不只是想談談愛麗絲・米勒的悲劇,還有一個動機源於我在教學與諮商現場,反覆目睹的一種危險動力:「理想化投射」。

人們渴望一個完美的強者來崇拜,將諮商師或老師視為不會犯錯的英雄。然而,這種投射對雙方都充滿風險。

對於被崇拜者,這可能意味著名譽受損、職業生涯的終結,乃至自信心的徹底崩塌;對於崇拜者,這份依賴可能阻礙他們獨立解決問題,甚至因幻滅而遭受更深的創傷,錯失本可達成的生命成就。

愛麗絲・米勒的故事,正是這齣悲劇最深刻的寓言。它迫使我們思考:

為何一個能洞悉他人痛苦的療癒者,卻無法療癒自己與家庭?

我們該如何理解這種巨大的矛盾?

下面,我將以米勒的故事為軸,整合家庭系統、內在家庭系統(IFS)與存在心理治療三種觀點,層層深入,從系統到個體,探索創傷的傳遞、內在的分裂,以及最終回歸人性的療癒之道。

第一層、家族的宿命:無法掙脫的代際遺傳

要理解米勒的悲劇,我們必須先將鏡頭拉遠,從她身處的整個家庭系統開始。

由美國精神科醫生莫瑞·鮑恩(Murray Bowen)開創的家庭系統理論,提供了一個宏觀的框架。

該理論視家庭為一個「情緒單位」,其中每個成員的情緒與行為都相互影響,緊密相連。

鮑恩的核心概念之一是「多代傳遞過程」,意指家庭中的情緒模式、焦慮與功能失調,會像遺傳基因一樣,在無意識中代代相傳。

愛麗絲・米勒的生命,正是這個理論最悲慘的印證。她本人是納粹大屠殺的倖存者,這份巨大的創傷從未被真正處理,而是被一道「沉默之牆」深深掩埋。

這份未解的創傷,透過情感忽視與默許暴力的形式,直接傳遞給了下一代。這不僅是米勒個人的失敗,更是整個家庭系統在壓力下的失能。

鮑恩理論中的另一個關鍵概念是「自我分化」,指的是個體在維持親密關係的同時,保持獨立思考與情感自主的能力。

一個低分化的家庭系統,成員之間的情感高度「融合」(fusion),難以承受壓力。當焦慮升高時,系統會透過「三角關係」(triangles)來轉移壓力。

當兒子馬丁質疑母親的冷漠時,米勒的回應是:「因為我有一個壞母親。你跟你父親一樣在攻擊我。」

當我在書中讀到這一段文字,我很訝異。訝異於愛麗絲・米勒沒有直接面對母子間的張力,而是將自己的母親(過去的創傷來源)和丈夫(現在的壓力來源)拉進來,形成一個穩固的三角,從而迴避了自身的責任。

可以想像,馬丁做為孩子,面對母親以心理學話術迴避孩子的呼救,他會有多失望、難過和憤怒。

然而,愛麗絲・米勒固然在這部分做好母親該盡的責任,但她需要的不是責難,而是治療。

近年來,歐洲與美國的研究持續證實,較高的自我分化水平與更健康的心理狀態、婚姻品質及代際關係呈正相關。一項針對西班牙與美國伴侶的縱向研究發現,自我分化程度能預測關係品質的提升。

米勒的家庭悲劇,從系統觀點看,是低分化的家庭結構在巨大創傷壓力下,必然上演的宿命。

第二層、內在的戰爭:被放逐的真實自我

如果說家庭系統理論解釋了創傷「如何」傳遞,那麼近年來在歐美備受關注的「內在家庭系統」(Internal Family Systems, IFS)療法,則為我們揭示了這場戰爭「為何」在米勒內心上演。

由理查·史瓦茲(Richard Schwartz)發展的IFS理論認為,我們的心靈由許多「部分」組成,如同一個內在的家庭。這些部分主要包括:

- 流亡者(Exiles):承載著童年創傷、痛苦與羞恥感的部分。

- 管理者(Managers):為了保護我們免受「流亡者」的痛苦,而進行嚴格控制、追求完美、壓抑情感的保護性部分。

- 救火員(Firefighters):當「流亡者」的情緒失控時,會用成癮、暴食、解離等極端行為來轉移注意力的部分。

在這些部分的背後,是每個人與生俱來、充滿慈悲與智慧的「自性」(Self),這是療癒的核心。

愛麗絲・米勒的公眾形象——那位才華橫溢、洞悉一切的兒童權倡導者——可以被理解為一個極其強大的「管理者」。

這個部分透過寫作、建立理論、獲得世界性的聲譽,來嚴密地控制和保護她內心深處那個在納粹迫害下受傷、被恐懼籠罩的「流亡者」——阿莉齊亞・恩格拉德。

對這個「管理者」而言,名譽和成就就像一劑強效麻藥,能帶來控制感,讓它感覺一切安好,從而壓制住「流亡者」的尖叫。

然而,當兒子馬丁帶著他的痛苦出現時,他直接觸動了那個被深深放逐的創傷核心。

此時,米勒的「管理者」失控了,她的反應——冷漠、否認、將兒子投射為迫害者——就像一個「救火員」部分,試圖用盡一切辦法撲滅這場可能燒毀整個內心系統的大火。

在那個當下,她不再是那個充滿智慧的療癒者,而是一個被內在部分劫持的創傷倖存者。她的「自性」被層層的保護部分所遮蔽,無法流露出應有的慈悲與連結。

IFS作為一種已被證實有效的療法,尤其在創傷後壓力症候群(PTSD)的治療上,其目標正是幫助人們與「自性」重新連結,去聆聽、安撫而非壓制那些受傷的部分。而米勒,終其一生,似乎都未能與她內心的「流亡者」達成和解。

第三層、存在的困境:在崇拜與真實之間重建連結

當我們從家庭系統的宏觀視角,穿透到內在系統的微觀動力後,最終要面對的是個體層面的核心議題:「如何在創傷後重建真實的自我與人際連結?」

這正是存在心理治療所關注的焦點。存在心理學認為,創傷不僅是心理事件,更是「存在性創傷」(existential trauma),它會動搖我們對生命意義、死亡、孤獨與自由的基本信念。

愛麗絲・米勒的迴避,是一種對「存在性焦慮」的防禦。面對兒子的痛苦,等於是直面自己內心那個被「沉默之牆」封存的、關於死亡、孤獨與無意義的巨大恐懼。

這種迴避帶來了「存在性罪疚」,這是一種因未能活出真實自我、未能回應他人需求而產生的深層不安。因為就存在心理治療看來,一個人對自己最不負責任的行為,就是沒有活出真我。

米勒對兒子痛苦的否認,正是這種罪疚感的極端防禦。

在此,我們看到了「受傷的療癒者」這個古老原型的雙面性。

療癒者自身的傷口,可以成為理解他人的力量源泉。但若傷口從未被整合,那份「療癒能力」就可能變成一種精巧的防禦,甚至成為傷害他人的武器。

這也讓我們必須警惕對「大師」的盲目崇拜。

我想起希臘神話中,黎明女神厄俄斯(Eos)愛上了凡人提索諾斯(Tithonus)的故事。

厄俄斯向宙斯祈求讓愛人永生不死,卻忘了祈求永恆的青春。結果,提索諾斯在不朽的生命中不斷衰老、萎縮,最終變成一隻只會喋喋不休的蟬,而身為女神的厄俄斯,卻永遠無法真正理解他身為凡人對於衰老與腐朽的恐懼。

一個被奉上神壇的「大師」,就像這位無法理解凡人痛苦的女神。他們如何能真正共情我們這些會衰老、會犯錯、會被日常瑣事擊垮的普通人?

更令人警惕的是,一些被神話的「老師」,可能會開始推行一些未經科學驗證的「新路徑」,將追隨者當作其實驗品。

比如有些老師將某些心理學以外的理論,關於哲學、宗教或其他領域的內容和心理學結合。

這種嘗試很好,世界各地都有類似的嘗試。但真正用於諮商和治療範疇的,基本是這些新的療法經過實證研究後,才會廣泛推廣。

台灣將此稱為「另類療法」,表明這種都是屬於非主流的治療方式,就像一個癌症末期病人,當前醫院所有治療方式都幫不上忙,他只好死馬當活馬醫的去尋求其他實驗中的治療方案。

如果將自己實驗性的治療理論,描述的如同真理,讓來訪以為接受的是證實有效的方案,這不僅是智識上的不誠實,更是嚴重的倫理問題。

因為這樣的老師沒有將來訪者的福祉置於首位,而是拿來訪當實驗品。歐洲心理治療協會(EAP)的倫理準則也明確指出,治療師有責任了解其專業行為的局限性,並保護服務對象的福祉。

結語、回歸人性,是唯一的出路

愛麗絲・米勒的故事,為其關於創傷代際傳遞的理論,提供了最慘痛、也最深刻的註腳。

她留給我們的,不是一套完美的公式,而是一個充滿人性掙扎的警示。

真正的療癒,始於破除崇拜。它要求我們放棄尋找完美無瑕的救世主,轉而學習將治療師、老師,乃至我們自己,都看作一個有著巨大創傷和嚴重缺陷的凡人。

療癒的開端,是讓「神」回歸為「人」,並在承認彼此共同的人性脆弱中,找到連結、理解與慈悲。

這需要我們整合系統的眼光、內在的覺察與存在的勇氣,勇敢地推開生命中每一扇被我們錯過的「滑動門」,去傾聽那些微弱的哭聲。

無論來自他人,還是我們自己內心那個被流放已久的孩子。

作者:高浩容。哲學博士,道禾實驗教育基金會兒童青少年哲學發展中心主任研究員、台灣哲學諮商學會(TPCA)監事。著有《小腦袋裝的大哲學》、《心靈馴獸師》等書。課程、講座或其他合作邀約,請來信studiomowen@gmail.com。