北歐表現主義的先驅——孟克 Edvard Munch

In reality, my art is a confession made of my own free will, an attempt to clarify my own notion of Life…at bottom it is a kind of egoism, but I shall not give up hoping that with its assistance I shall be able to help others achieve their own clarity.

––––Edvard Munch

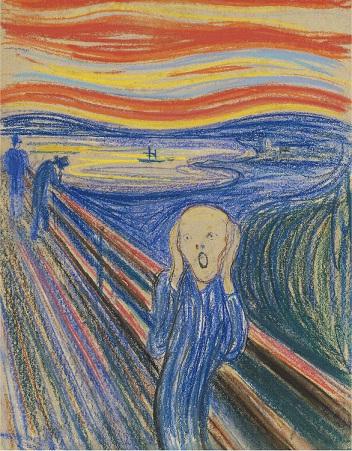

就在一年前,知名畫作《吶喊》創下了目前有史以來最昂貴的藝術品拍賣紀錄。

http://news.cnyes.com/content/20120503/KFKA40Q9CC05B.shtml

孟克知名畫作《吶喊》拍賣1.2億美元天價成交 創歷史紀錄

鉅亨網編譯李業德 綜合外電 2012-05-03 17:35

在紐約蘇富比 (Sothebys) 拍賣會上,挪威巨匠畫家愛德華.孟克 (Edvard Munch) 聞名遐邇的大作《吶喊》,昨日正式以 1.199 億美元的天價成交,創下了有史以來最昂貴的藝術品拍賣紀錄。

相信很多人,包含我自己,都是因為《吶喊》這幅畫作才認識了畫家孟克,但對於孟克的生平或其他作品則是所知有限。

http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010106549

孟克 Edvard Munch

作者:何政廣/編

出版社:藝術家

出版日期:1996年05月15日

語言:繁體中文 ISBN:9579530262

裝訂:平裝

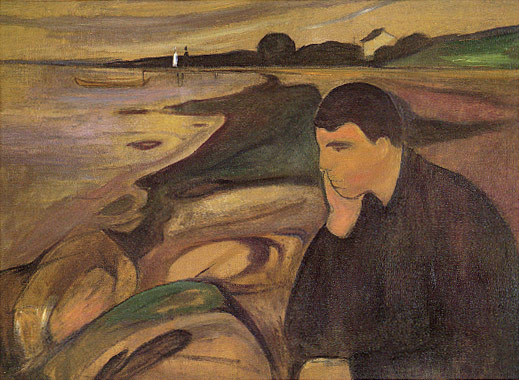

孟克,是一位風格獨特的挪威籍大畫家,在他的作品中,我們可以感受到他對生活的主觀意識,他以苛刻偏激的表達方式來傳達意念,創造出令人難忘的愛、熱情、嫉妒與死亡的形象。透過對死的恐懼與生的變容,孟克的繪畫讓我們發現生命的可貴與藝術的價值。本書收錄孟克精彩的作品及生平紀錄,共有圖錄二百餘幅,內容豐富,讓你一覽這位藝術奇才的心路歷程。

從圖書館找到藝術家出版的《孟克》,一開始如此介紹這位知名畫家:

挪威畫家愛德華.孟克 (Edvard Munch) 生於一八六三年,是奧斯陸較貧窮地區的一個醫生的兒子。當孟克五歲時,他的母親已經去世,這對任何一個小孩來說都是一個很大的創傷,對他的父親之影響更甚。他的父親變得性情奇怪,經常在室內往返踱步向神祈禱,其宗教性的焦慮與緊張感已到了瘋狂的邊緣。孟克童年生活的經驗對他以後的藝術想像有著很大的作用。

孟克的母親的位置,後來由母親的妹妹卡倫代替了,尤其是對他的藝術生涯方面,她是一個同情的支持者。孟克的童年似乎一直與疾病或死亡為伍,他自己就得到肺結核而且嚴重得差不多死去,而在他十四歲時,他一個心愛的姊姊蘇菲就是死於肺結核。可以理解的,這些可怕的經驗不但在他的心靈烙下深刻的印象,一方面也變成他一些傑作的靈感,如〈病中的孩子〉及〈病房中的死亡〉等作品,都是很有力量的作品。

可惜的是,相較於一般的畫家傳記,這本書的文字資料質量偏少;所幸書裡頭收錄的畫作多達二百餘幅稍能彌補不足。

此外,則是補充了一篇翻譯自德國學者史尼德博士 (Dr. Uwe M. Schneede) 的評論文章聊備一格。

這篇文章主要談論〈病中的孩子〉這一系列的作品,事實上孟克從 1885 年開始創作完成第一幅同名畫作,一直到 1927 年的第六幅,這段期間長達 40 多年,約莫 10 年就會重新創作一次。

這個創作主題與孟克的成長經驗有著深切的關係,如前所述,他的姊姊蘇菲 (Sophie) 和母親一樣死於肺結核,「疾病與死亡的經歷影響他的一生至鉅」。

孟克自己曾經一再提到:

「疾病和死亡蹂躪了我父母的舊居,我一直無法戰勝這種不幸。這對我的藝術也造成了決定性的影響。」

而「重覆創作」的問題,特別是〈病中的孩子〉這幅畫作,迫使孟克多次提出說明來澄清他的創作並非是為了「順應藝術市場的需求」:

我從來沒有真正畫過完全一樣的作品。如果我捕捉住了一個題材,我一定是透過藝術的眼光,從多方面來體會它,使自己浸淫在這個題材之中,說得更清楚些:我之所以重覆的創作〈病中的孩子〉是因為我要把自己與早年的經歷結合起來,去掉我藝術創作中膚淺的成份,並藉自然主義之助,把它帶到更深刻的地步。

孟克離開這個世間已經將近 70 年,他在身後捐贈了 1,008 幅油畫、15,391 張版畫、4,443 張素描和水彩畫,還有 7 件雕刻給奧斯陸這座伴隨他成長的城市。

雖然目前尚無緣直接看到這些巨量的畫作,然而在重新欣賞這本書收錄的作品之際,似乎我也逐漸憶起初見孟克畫作的慘澹青春。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 2樓. 士林【吳家豆乾】2014/04/07 20:46真感謝您分享。藝術家系列書冊的確提供了很好的入門磚,但更有幸能跟隨您的深度探訪。讓我認識了吶喊之外的孟克。

說到'深度',其實心知肚明這篇文章還是相當粗淺的啊...

雖然對於藝術家一系列的畫家介紹頗有微詞,但最近看完《德尼:納比派繪畫大師》,則又恢復了一點信心,在可見的未來,還是期許能有更豐富、更詳實的傳記資料及作品解析引領我們認識更多的畫家。

le14nov 於 2014/04/07 21:29回覆 - 1樓. elvismeng2013/05/29 18:20觀感

《孟克》這書誠如您所說的,那後面附上的評論稍稍可看,而其餘比較有印象的是著重在〈病中的孩子〉這畫的起源描述,這顛覆了一般大眾的看法,認為〈吶喊〉是孟克所關切的主題。事實上,童年時姊姊死亡的陰影才是孟克始終無法克服,而必須一生重複以此主題作畫。這僅是我個人的觀感,或許有錯誤,請指正。說到指正,萬萬不敢。有幸多接觸藝術、多欣賞藝術,吾願足矣 !

事實上,雖然比較喜歡翻閱外文畫冊,但光要充分理解一些畫作介紹就得先多認識一些藝術相關的專有名詞,最終時間卻多半耗在字典上,實在可惜。

但令人不滿的則是國內一些畫家的專書介紹,內容卻又參差不齊,只能將就...

說穿了,問題還是在於自己外語閱讀能力不足,終究要重新練過吧 !

le14nov 於 2013/05/29 21:42回覆