走過倒掛如蟠龍的「懸壁長城」

~2025.10.9 陳宗嶽寫於台北

2025年8月31日下午五時許,我們這群遊北疆與絲路的一行人,到了一個大約只要一個半小時就可以參觀完的景點~懸壁長城,也按計劃在二個鐘頭內遊完了。當時艷陽高照,雖然覺得這段長城的氣勢雄偉,但是在無遮攔炙陽的照射之下,只覺得應該趕快找個可遮陽的陰涼地方去避暑,因此我只走到長城的山腳下就回頭了,同行人之中多半走到半山腰上就折返,只有少數幾位登上頂峰的烽火台。

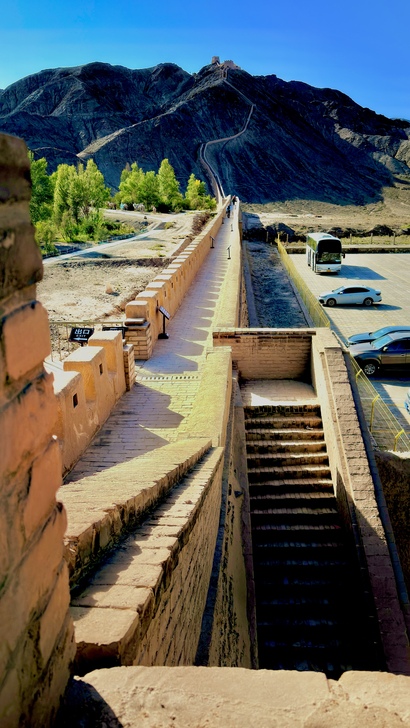

但是,當我事後整理拍下的照片之時,頓時覺得這段倒掛著的長城,遠望宛如一條貼著懸崖爬升的巨龍,如巨龍攀附於山巒之上,懸空而行,無怪乎名為「懸壁長城」。其陡峭的氣勢,難怪被譽為是「萬里長城的最險段」,是整個嘉峪關防禦體系中最險峻與最極具特色的一段,大有「一夫當關,萬夫莫敵」的豪邁感,這股特屬於邊關的蒼涼感,讓我直覺得今天很適合拍電影所需的氛圍與場景。

最後,歸納了一下,懸壁長城的三大特色:

一、懸壁長城位處險峻:

嘉峪關長城的「懸壁長城」段,位於甘肅省嘉峪關市城北約8公里處,座落在黑山北麓,全段長城順著黑山的山脊蜿蜒而上,地勢險峻、山體陡峭,最陡峭處坡度達45度以上,

從遠處眺望,城牆如同一條土黃色的巨龍,從山頂陡然而下,蜿蜒盤踞在幾乎垂直的峭壁上,氣勢磅礡,彷彿是懸掛在山壁之上,因此得名「懸壁長城」,且有「西部八達嶺」之稱,是古代軍事防禦的智慧結晶。明朝為了防禦西北蒙古部落的侵擾,特別加強了河西走廊的軍事設防,嘉峪關作為明代長城最西端的關隘,懸壁長城則是其北翼屏障,有「嘉峪鎖鑰」之稱。

二、懸壁長城足令外敵望而卻步:

懸壁長城是嘉峪關長城的「龍脊」,在蒼茫黑山之巔,以懸空之勢守護著中原的西北門戶。懸壁長城的主要功能是防守嘉峪關北側山口,原建有敵樓和烽火台,用於駐兵、瞭望、儲存軍械以及傳遞軍情。士兵可以沿著牆頂的通道快速移動,居高臨下地監視和控制整個山谷,並與嘉峪關城及北段防線遙相呼應,形成完整的防禦網,阻擋敵軍從山谷繞攻關城。懸壁長城同時是觀察與傳遞警報的制高點,若有敵情可迅速點燃烽火,通報關城。

嘉峪關地處河西走廊最狹窄處,是古絲綢之路的咽喉要道。懸壁長城作為關城的北部屏障,主要目的是為了加強黑山一帶的防禦,防止敵人從山間迂迴入侵。它與關城、長城第一墩等設施共同構成了一個嚴密、完整的軍事防禦系統。

因此,懸壁長城同時具有震懾與防禦的作用,足以讓外敵望而卻步。

三、懸壁長城是少見的夯土結構:

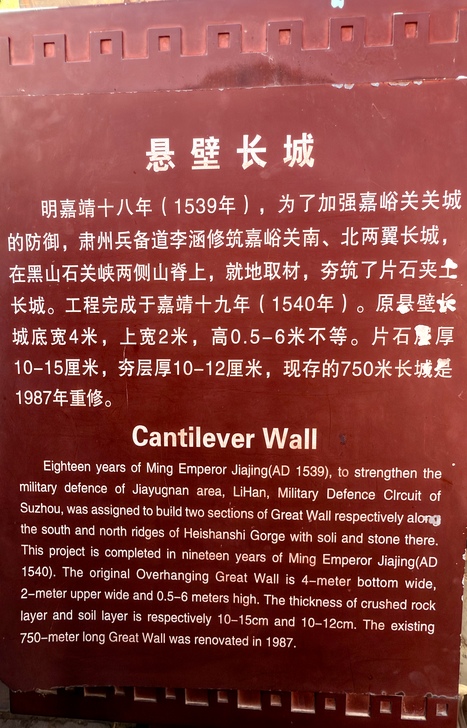

明嘉靖十八年(1539年),為了加強嘉峪關長城的防禦,由時任肅州兵備道副使李涵主持修建,修築嘉峪關南、北兩翼長城,在黑山石關峽兩側山脊上,就地取材,夯築了片石夾土長城。主要採取就地取材的構建方式,用黃土、碎石和椽木夯築而成,與北京等地的磚石長城不同,這種建築方式在乾燥的西北地區非常堅固耐用,其核心部分的內部為夯土結構,牆體表面的外側,曾經使用土坯磚進行包砌,因此今天還能看到裸露的夯土牆心。工程完成於嘉靖十九年(1540年),原懸壁長城底寬4米,上寬2米,高0.5-6米不等。片石層厚10-15釐米,夯層厚10-12釐米。現存的750米長城是1987年重修的,台階和護欄都比較完善,在其側面還保留了一段原始風貌的遺址段,殘垣斷壁,更能讓人直觀感受到歷史的厚重與歲月的侵蝕。

臉書:

https://www.facebook.com/share/r/1EZy2Tw7pq/?mibextid=wwXIfr

抖音:

https://vt.tiktok.com/ZSUMdMunb/

YouTube :