近代文明史中,有兩個影響人類的重大轉折時代,一是文藝復興(我們即將於10月30日的週四班開始這個主題),一是19世紀的下半葉(也就是【世紀末的維也納】探討的內容)。

在這兩個時代,人類對宇宙觀、對自己的理解和認識都出現了重大的變革,它自然也對藝術,甚至是藝術中的人類形象帶來重大的影響。

第一次變革與地理大發現、天文學有關,而第二次變革則與地質學、考古學,演化論有關。

我這裡先談第二次變革,因為這篇文字是【世紀末的維也納】Part 7的開場白。

19世紀的考古發現與地質學研究

文藝復興之後,西方文明歷經了啟蒙運動與工業革命,19世紀是一個科學急遽發展年代,地質學與演化論互為因果,大大地衝擊了西方人幾千年來的文明根基。

18、19世紀陸續挖掘到的古代石斧、史前動物骸骨,讓西方學者感到困惑,因為一直以來,西方文明相信人類的始祖是亞當夏娃,上帝創造人類的「第六天」發生在公元前4000年左右。

在那個年代,西方人還沒有「史前人類」這樣的觀念。科學家無法解釋被挖掘到的這些化石源自何處?

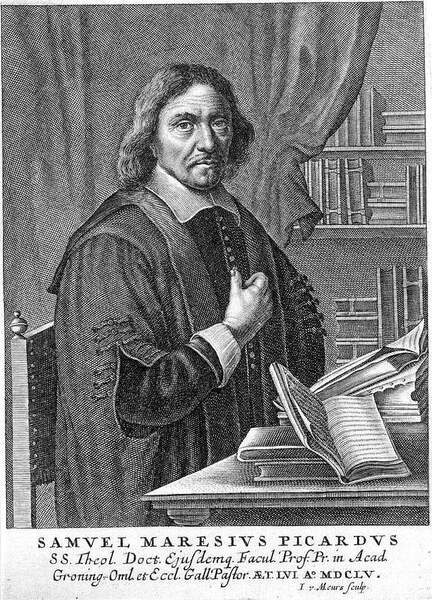

1655年,法國神學家伊薩克·拉佩雷爾 (Isaac La Peyrère),指出在亞當之前就有「前亞當」人種,他認為那些出土的石斧、燧石(Flintstone),就是這些人種的武器。

因違反聖經歷史觀,拉佩雷爾的書被斥為「褻瀆神靈和邪惡」,因為被宗教法庭逮捕、拘禁,他的書在巴黎的大街上被燒毀。

他被迫放棄「前亞當」人類的觀點,宣佈背棄喀爾文教,最後因備受精神折磨,死於一所修道院中。

(圖) 法國神學家伊薩克·拉佩雷爾 (Isaac La Peyrère)

然而,再嚴厲的宗教法庭也攔不了不斷出土的考古發現與地質學研究。

一直以來,研究地質學的學者與教會都相信在上帝創造世界後,世界經歷了幾次大洪水。他們相信大地被上帝創造後,又不斷被災難清除,以臻至更美好的狀態。(我們把持這種觀點的學者稱為「洪水派」)

19世紀早期的地質學研究發現了許多聖經裡沒有提及的動物,好比說猛瑪象、恐龍,這些發現都暗示我們,4千年前猶太人的世界觀點已經捉襟見肘,也許我們需要另一種「史觀」,才得以解釋這些現象。

「洪水派」科學家相信地球為上帝所創,經歷了幾次的清洗淨化,而另一群「均變派」學者相信,地球是漸進式地演變過來的。他們在不同的岩層中發現了不同的物種,許多較深岩層中挖到的動物化石與現有的動物很不一樣。

這些發現都強力地支持達爾文演化論觀點,地球與人類的歷史,也許比聖經創世紀的說法還要久遠許多。對地質的研究大大地延長了地球的歷史,這些發現支持了「均變派」地質學者的觀點。

1859年,達爾文出版了《物種起源論》,他以加拉哥巴群島採集的標本作為證據,主張地球上的物種,是經由演化形成的。

《物種起源》發表7個月後,英國牛津大學自然史博物館邀集了兩派傑出科學家與哲學家參與辯論,最後,以赫胥黎為首的演化論派贏得了這場辯論。

自此,演化論觀點成為學界主流。

西方文明危機和尼采哲學

敏銳的尼采適時地提醒人們這個危機,在《查拉圖斯特拉如是說》中,他假借先知之口,告訴我們那個制定各種價值的上帝已死。

尼采意識到人類迫切地需要一種新的價值,好讓無根的現代人找到安身立命的立足點,宗教留下的那個空缺必須被填補,否則整個文明也會隨宗教衰頹而瓦解,走向虛無。

然而上帝的位置由誰來填補呢?尼采的答案是人!是我們自己。

我們再也無法依據宗教,我們創造宗教是因為我們承受不住一個沒有意義的世界,為了活下去,我們創造了宗教,來安慰自己死亡不是終點,這殘酷的世界是有公義的。

人是一種依靠幻覺才活得下去的動物,然而尼采認為,人不能再自欺欺人,強者必須戳破幻覺,活在真實中,要能含納「不潔」的小溪,才能成為大海。

他要我們「重估一切」舊價值,舊宗教要人當個順從的羔羊,然而尼采認為新人類必須像勇猛的獅子那樣,當個強大的人,把舊價值一一拿來檢視,重新定義道德。

尼采哲學宣告了一個新時代的開始,人不必經由傳統定義,他建議我們自行決定的命運。

演化論之所以讓許多道學先生憂慮,在於倘若人是猿演化而來的觀點成為主流,那人類再也沒有墮落的顧慮了。這就是19世紀末歐洲的圖景,人們不再隱藏自己的本性,沉淪在苦艾酒與放浪形骸中。

然而尼采另闢一條文明的蹊徑,他要我們不必因為害怕懲罰而恪守道德,他把這種道德稱為奴隸道德。

他說:人即然可以從猿演化成人,當然可以從人類演化成更好的物種。換句話說,沒有了上帝對人類反倒是好事,我們的未來正處在一種開放的各種可能性之中,變得更好或更壞的責任不在上帝手中,而在我們所作的每一個選擇。

世紀末的維也納

19世紀的藝術發展,就是在這種激烈的變動中展開了。

幾千年來,天主教一直都告訴人們:上帝創造亞當時,是很滿意的,只是後來人類自甘墮落。

然而19世紀的自然科學告訴我們,也許一切並不像聖經說的那麼一回事。

人並不美好,而且佛洛伊德在世紀之交發展出來的精神分析告訴我們,許多心理病可能都源於壓抑,而壓抑的原因是文明。

在1880年後,西方藝術也經歷了激烈的轉變,其中一個轉變就是對人類形象的刻畫。

受達爾文的影響,竇加(Degas)喜歡為他畫中的人物加上猿猴特質,高更回到原始的大溪地,提了一個大哉問:「我們是誰?我們從何處來?我們往何處去?」 在孟克、席勒的畫中,我們常會看見人類對生命無望的掙扎。

許多文明的禁忌也在19世紀的最後10年,如潘朵拉的盒子盤的瘟疫,一股腦地擴散開來。這也就是何以19世紀晚期後的藝術,幾乎圍繞在性、死亡這些主題上。

那是因為我們正經歷一個重估「一切價值」的時代。

藝術家重新去關注一直以來在文明中被視為洪水猛獸的性欲,也開始去思考沒有來生的死亡。

(圖)Degas 筆下如猴子般搔癢的芭蕾舞者

(圖)高更在1897年完成的《我們是誰?我們從何處來?我們往何處去?》似乎在隱喻,文明人想要擺脫文明的枷鎖,也許可以在大溪地的原住民上找到借鏡,返璞歸真。

(圖)孟克1894年作品中的人物仿佛只剩下軀殼與空洞眼神,看以絕望,沒有出路。

(圖)席勒1915年與女友瓦莉分手時畫的《死神與少女》,背後如戰壕的大地,似乎在表現席勒在面對一戰時的絕望與無力。

一戰期間的佛洛伊德

佛洛伊德是達爾文的追隨者,也是個徹底的無神論者。

自1880年代起,他就試圖從現代生物學的基礎上,建構一個有別於傳統宗教的心智理論,在他看來,人類的善與道德,來自後天文明的制約,並非如宗教所言,是與生俱來的。這也是何以人一輩子總在欲望與道德之間拉扯衝突的原因。

在一戰期間,與榮格決裂、兒子上戰場、最心愛的女兒蘇菲亞死於西班牙流感,讓佛洛伊德經歷了許多痛苦,這讓他開始去思考一個問題:作為一個不相信天堂或來世的無神論者,要如何去處理生命中的悲歡離合?

他在1916-1917年間,發表了《論無常》、《哀悼與憂鬱》兩篇文章,在這兩篇短文中,他提出哀悼工作的重要性,他認為一個人如果無法接受失落,接受逝者已經離去,則會陷入憂鬱情緒中,心靈漸漸被死亡腐蝕。

三年後,他又寫了《超越快樂原則》,提出一種生與死不斷拉扯抗爭的生命觀點,意圖暗示我們,作為一個有機體,我們不過就是兩種力量的抗爭,我們之所以活着,是因為作用於我們的求生本能佔上風,然而別忘了,還有一股將我們帶向死亡的力量,這股力量就是消極、不作為的老化力量,也存在於我們的細胞之中。

晚年的佛洛伊德,不斷在思考:作為一個現代人,倘若我們不去幻想來生或天堂,在面臨這個不斷流變、消逝的世界,我們該如何自處?該如何在這個無情的世界安身立命?

Alma & Kokoschka

巧合的是,維也納藝術家Kokoschka,也在1914年(剛好是佛洛伊德書寫這些論文的時間)結束了與馬勒遺霜的戀情。

失戀的Kokoschka 痛不欲生,萬念俱灰的他畫了有名的【風中的新娘】,想藉由上戰場了結生命,然而卻奇蹟式地在一戰中活了下來。退伇後,Alma早已另結新歡,留下還無法釋懷的Kokoschka ,1917年,Kokoschka訂製了一個詭異的Alma 娃娃,Kokoschka怪異的舉動匪夷所思,然而,如果透過佛洛伊德一戰期間發展的思路,也許我們就能窺探與他同時代的Kokoschka 失戀後的心路歷程,他進行的就是佛洛伊德所說的哀悼工作。

這麼說並非無的放矢,Alma 在馬勒去世前,曾要求馬勒接受佛洛伊德的諮商,因此Kokoschka 自然對佛洛伊德的觀點不會陌生,許多世紀末維也納的藝術家如席勒,幾乎都自稱是精神分析學派的一支,席勒宣稱,精神分析心理學家與藝術家唯一的不同,只在於前者使用文字,而藝術家透過畫筆剖析人性。

我們將在這學期交待佛洛德以生物學為基礎的人性觀點,對哀悼與憂鬱的理論,交待完這觀點後,我們會將課程帶入Alma 與Kokoschka的情史,並介紹Kokoschka重要的繪畫作品。

上完這主題後,課程就進入最後一個階段:二戰時期的藝術浩劫。