電影【可憐的東西】的部份內容分析

文 | 方傑

1.如何成為「好」女人

在Bella展開歷險之旅後,她的「父親」God又創造了Felicity,Felicity 在英文帶有幸福的意思。

God 說:「他創造Bella時,犯下的錯就是讓她發展感情(I allowed feelings to develop.)」(見下圖)

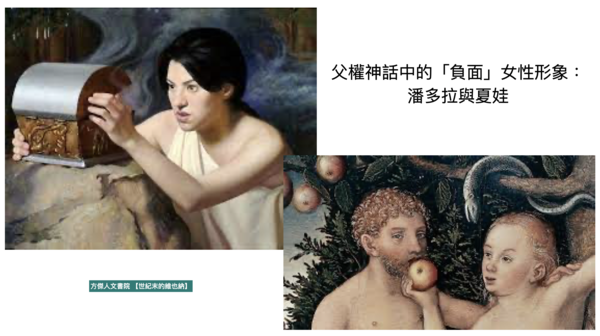

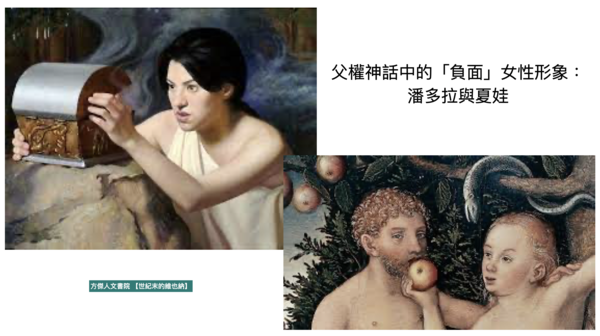

這段話,會讓我們直接聯想到兩個父權神話,一是聖經裡,因為好奇而聽信蛇,吃下禁果的夏娃,另一個神話則是也是因為好奇而打開神秘盒子的潘朵拉。(見下圖)

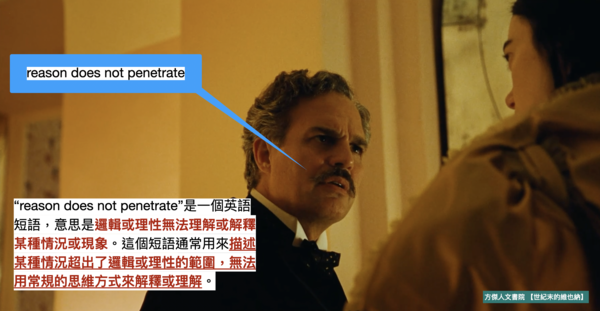

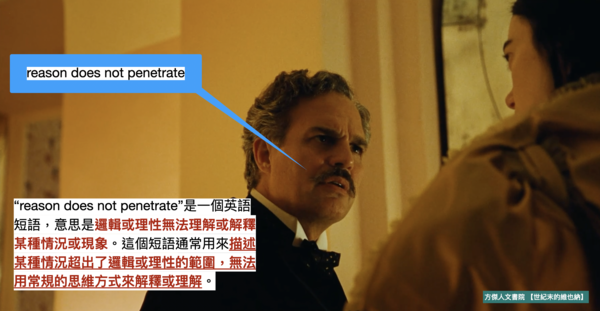

在里斯本的一家餐廳裡,Duncan Wedderburn 也曾對Bella說: 「reason does not penetrate」這句話帶有「邏輯或理性無法理解或解釋某種情況或現象」,換句話說,Bella按自己的本能探索她自己,已超出了邏輯或理性的範圍,無法用常規的思維方式來解釋或理解。(見下圖)

連結了這兩個神話與電影中的幾段對話,電影要傳達的主題已經呼之欲出:

如果女人沒有情感,不再好奇,這世界就比較不會失控。

於是God創造出不會好奇、沒有太多情緒的Felicity。這不就是傳統父權社會底下理想的女人嗎?傳統父權社會剝奪了女人的受教權和行動力,好讓她們像Felicity那樣,好無力擺脫男人的宰制。

電影中的Felicity,被剝奪了探索的熱情,透過平庸與無知好得到幸福,諷刺的是,這種幸福與智能障礙無異。我們的傳統不就是一直要女人不要太聰明,即使很聰明,也要裝笨來討男人歡心嗎?

這也是電影讓人玩味之處,它讓人免不了想到女人在文明演變的遭遇,她們原本都是對萬事萬物充滿好奇的夏娃和潘朵拉,然而像Bella那樣難以馴服的女人讓男人頭痛,於是在文明的第二階段(父權社會開始後),男人將女人改造成Felicity,好讓他們更安心,而女人則透過讓自己變笨,來獲取幸福。

2.如何成為男人

God接着說:「他終於瞭解何以父親對他冷酷,因為那是科學必要之惡。」

他自小就被父親拿來作實驗,為了忍受痛苦,他學會了將注意力轉移到科學研究之上。

這部份當然也在隱喻傳統父權社會的男人,自小就被訓練壓抑自己的情感,用理性來抑制各種情感(好比說男孩子自小就被訓斥:男子漢,流血不流淚。)在男性創造的社會中,一直都將真情流露視為是不得體的,甚至感情流露被視為軟弱。

在早期許多英雄電影中的硬漢(如藍波Rambo),他們可以忍受身體的痛苦,不掉一滴眼淚。這些電影都在暗示我們:只有軟弱的人才會有情緒波動,而一個擁有情緒的人,是較劣等的人。(見下圖)

近年來,好萊塢已經不太常見這類「不合時宜」的硬漢了,然而,一直到今天,我們還是生活在父權社會的迷思中,我們還是會崇拜那些不受情緒影響、沒有情緒的大師,我們總認為一個看起來平靜的人,是比一個看起來有情緒的人來得更厲害,沒有情緒波動的人總被視為是層次比較高的人。

佛洛伊德曾指出,我們的文明讓我們避免痛苦的方式,就是儘量不要去欲求(古今中外大部份宗教都如此主張),然而,佛洛伊德認為,其實在不去欲求外,還有另一種生活方式,那就是是許多藝術家所奉行的,去過愛恨交織的生活,去享受愛的美好,也去承受愛的痛苦。

這也就是Bella 在電影中體驗到的,也是她在妓院裡閱讀的史賓諾沙《倫理學》中的觀點,史賓諾沙認為:我們不必去抗拒各種負面情緒,這些情緒,就像大自然中的打雷、閃電、暴風雨,作為一個人,我們應該去體驗,並瞭解這些情緒的規律,就像瞭解大自然那樣。

人如果安全地活着,自然沒有太多情緒,因此,許多宗教都叫人過着與世隔絕、不去期待、也不去渴望什麼、平淡的生活。然而,人一旦想要像尼采說的,過着危險的生活,去體驗生命的種種滋味,就不可能沒有情緒了。

如果一個人想要避開各種負面情緒,那他會讓自己生活的界限會愈來愈小,好保有內心的平靜,而倘若一個人不害怕各種突發狀況所引發的負面情緒,他就會無所畏懼地拓展他的世界,愈活愈豐富。

(見下圖:電影中God要Max不要哭,眼淚會讓他感染敗血,背後隱喻的就是父權社會的理想:人最好沒有情緒。)

3. 歇斯底里症

【可憐的東西】以19世紀中後期的維多利亞時代為背景,電影場景剛好在倫敦,而Bella在跳河自殺前的名字,剛好也叫維多利亞,這當然不是巧合,而是導演的刻意安排。

維多利亞是近代史上最壓抑、機械化的時代,在工廠中生活的人,必須過着規律的生活。這種生活當然容不下太多情感和情緒,這樣的社會氛圍到了19世紀末發展到前所未有的高點。那個年代的人,把不合理性的情緒統稱為歇斯底里。

當然,人類的情緒不會因為文明的排擠而消失,佛洛伊德相信,這些情緒就像廚房裡的蒸氣,悶在家裡,如果沒有適時清理煙囪,住在房子裡的人也許就會生病。因為能量不滅,它們潛伏着,藏在「潛意識」裡,等待時機成熟,化身為各種心理或生理的疾病,來提醒我們去正視它。

倘若一個人的情緒無法被控制,就被歸類為歇斯底里。而女人天生就比男人更具同理心、情緒更敏感,因此,她們的各種強烈情緒,在父權社會中,往往被視為歇斯底里症。

在19世紀晚期,最讓醫生(那時還沒有我們今天的心理醫師)困擾的,大概就是歇斯底里症了。據一些文獻的說法,當時有90%的女人都患有歇斯底里症。歇斯底里症,英文叫Hysteria,它來自子宮一詞,在當時,它被視為是以女性為主的病症,它與女人的子宮病變有關。

在當時,患有嚴重的歇斯底里症女人,醫生會為她們切除子宮。佛洛伊德在1895年,與他的老師布雷爾合著了《歇斯底里研究》,試圖顛覆傳統醫學的解釋,也從此改變了我們對人性的看法。

在他看來,文明對人類(女人)的過度宰制、壓抑,才是歇斯底里症的成因。

歇斯底里症一詞在1950年代之後,被心理學界束之高閣,不再使用這字,原因就在於它太籠統了,如今它已被細分為各種專有的名詞。

從現代的角度看,許多被判為歇斯底里症的女人,不過是在對抗着不合理,壓抑她們的父權社會。人的身心,從來就不會乖乖聽從理性的命令,現在看來,那是人的身心想對抗不合理的制度而被判的罪。

說到這裡,我們已交待了形成【可憐的東西】這部電影的背後的思潮,這部電影以壓抑的維多利亞時代為背景,突發奇想,創造了一個與父權社會理想完全背道而馳的女人。

因此,在觀看這部電影,內心的衝擊與被引發各種驚駭的情緒都是必然的,然而,這些被電影引發的情緒,正是我們要去思考的問題。

說到這裡,我們已交待了形成【可憐的東西】這部電影,背後的思想,明天會討論剩下的20分鐘,也預告了我們接下來要討論的問題,我們會透過電影【佛洛伊德(1962年的版本)】(見下圖)討論:

- 歇斯底里症的成因

- 佛洛伊德的躺椅法、解夢與歇斯底里症的關係。