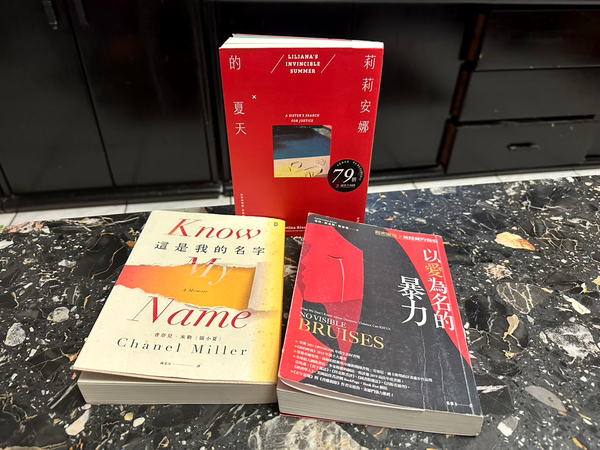

為何愛會如此傷人?把《莉莉安娜的夏天》闔上的夜晚,難以隱忍的愁緒爬進腦海,日出日落,那份擱在心上的才逐漸消散。莉莉安娜是作者克莉絲蒂娜‧里維拉‧加爾薩 Cristina Rivera Garza 的親妹妹,莉莉安娜在 1990 年正值 20 歲的青春年華,遭到糾纏不清的前男友安赫爾謀殺致死,畏罪潛逃的他至今仍未伏法。

克莉絲蒂娜在 2023 年出版了《莉莉安娜的夏天》,是自傳也是紀實作品,囊括同年度各大媒體、網站、書評最佳書籍,並於隔年獲得普立茲自傳文學獎。作者以詩化的敘事與多種風格、不同文本呈現寫出了這本書──彷彿繼承了拉美文學的風格,要讀要慢慢地讀。

再不久,夜店女公關新聞一瞬間勾回我記憶裡的兩本書,都與《莉莉安娜的夏天》有關──書中提到的瑞秋.路易斯.斯奈德《以愛為名的暴力:親密關係下被隱藏的傷痕》以及書本最末,吳曉樂推薦文提到《這是我的名字》。

《這是我的名字》作者是香奈兒.米勒(張小夏)──無名艾蜜莉 Emily Doe 是在 2015 年史丹佛大學兄弟會派對遭遇性侵的受害人,但因為加害者布魯克‧特納 Brock Turner 是人生勝利組 (白人男性、運動員、有良好學業背景),最終只判監禁六個月。為此,她在網路上寫了法庭陳述書──四天內點閱率破 1100 萬,引爆全美輿論。 2018 年 8 月,加州針對性侵罪修法,該案法官遭罷免,性侵犯 Brock Turner 的上訴被駁回,史丹佛也將他退學。遲來的正義。無名艾蜜莉不是真名,是保護性侵受害者的假名,她就是香奈兒.米勒(張小夏),張小夏用真名寫出了《這是我的名字》。

難以想像的厭女文化

女公關命案新聞底下的留言回應,嗅聞少數的惡意,這兒就不詳細說了,明顯感覺厭女的氛圍。譴責有二,一方面因為命案主角是夜店女公關,另一面是在譴責加害者之餘,也同時指責受害人。如同《這是我的名字》張小夏所寫,她穿著洋裝在派對喝茫,被視為不檢點。

在女性受害者情境下,時常伴隨指責受害人 Victim blaming 、厭女情節 Misogyny ,或是兩者兼有之。在《以愛為名的暴力》一書提到父權與家暴的直接關係,對愛人施暴 (不論是肉體或是精神),以暴力行為獲得掌控權、話語權。

『你懂甚麼!』

『再囉嗦你就等著挨揍。』

『我說的就是對的,你不要跟我狡辯。』

『我教訓你是為了你好。』

厭女文化不僅包含對女性的仇恨,也擴大延伸為「根深蒂固對女性的偏見」,譬如熟悉的古語有云:『紅顏禍水』。這句流傳甚久的俗語,本質上即是將動亂歸咎於女性的厭女話術。

在 2014 年,年僅 22 歲的艾略特·羅傑持刀刺殺 3 位年輕人,隨後駕車衝撞行人並開槍,致使該社區造成 3 人死亡、 13 人受傷,最終艾略特自殺。他在行兇前在網路上發表了百來頁的「艾略特‧羅傑宣言(Elliot Rodger Manifesto)」及數支影片,他宣稱受到極不公平的待遇,對人類絕望,決心報復社會,殺掉之前看不起他的人。影片中他自承孤獨和性壓抑,受到社會排斥,質疑為何沒有女性對其表示好感。

「我要懲罰所有女性,她們的罪名是不讓我有性生活。」這種將個人挫敗歸咎於女性的思維,反映出厭女文化的極端表現:把女性視為自身需求的滿足工具,一旦無法獲得想要的「配對」,便以暴力回應,甚至訴諸復仇行動。這個案例凸顯了「非自願單身」與性別仇恨交織下的危險意識形態,也讓社會開始正視網路社群中日益壯大的「厭女社群」,這些觀念雖不致於人人付諸行動,但它們的存在本身,已對女性安全造成潛在威脅。

男性意識形態下的女性

當 MeToo 蔚成社會運動之時,我憶起《黑箱: 性暴力受害者的真實告白》一書作者伊藤詩織,她是日本第一位公開現身,以真名出面控訴遭受同業前輩性侵的記者。然而,勇氣過人的創舉,卻沒有換來日本人的寬容與支持。公開現身之後,她遭受匿名謾罵、人身攻擊和恐嚇,甚至是指稱是她行為不檢點... ,這正是厭女文化的具體表現──即使有法律訴求,也難以抵擋社會輿論的再次傷害。

即使不是女性主義者,也肯定能感受女性在社會、政治與行動上遭受到不對等的對待,特別是來自男性的壓迫,或是出於討好男性的女性壓迫──女性不只是受害者,也可能是抱持傳統偏見的加害者。我們看見的 MeToo 事件,可能只是一片在海面上的浮冰,冰山正在腳下。

細細觀察會發現在相同年齡情境下相處的男女,多半是以男性掌握主導權,女性當然也有。女性過度掌握主導權顯得陽剛,具有權威性的女性,多半會獲得『男人婆』、『大姐頭』之類的稱呼。除此之外,還有很多很多男性意識形態下的女性偏見。

女性在床笫之事主動,就是淫蕩的表現。

女性包得不夠全面,就會被認為是不檢點的穿著。

女性沒有厲聲拒絕,就等於是接受。

身為男性,我認為看待女性的意識形態需要練習、後設的,譬如每次開車遇到車速很慢、開車技巧非常差的人,雖然不至於路怒症,但往往第一直覺會是『馬路三寶』:女人、老人、老女人在開車。當我萌生這樣的念頭時,下一秒就會提醒自己,不能抱有這樣的偏見 ( BTW 現在的馬路三寶是:沒在看的人、沒在聽的人、沒睡飽的人,或者是酒駕、屁孩、老人);當身邊有男性說女性穿得很騷的時候,我也會意識到『騷』是男性意識形態,因為女性的穿搭是自己看爽的,或可能是有目標性的,但絕對不是讓人去評價她『騷』。

我們所能做的

調查記者羅南‧法羅著述《性掠食者與牠們的帝國》,這本書完整陳述了前電影監製哈維‧溫斯坦 Harvey Weistein 的性醜聞與共犯結構,揭露好萊塢電影工業最頂層的威權人士性暴力歷史。在《以愛為名的暴力》與《性掠食者與牠們的帝國》二書中有一個交叉點,提出處社會頂層、擁有無上權力的性暴力、性侵犯者,往往都具有強烈的自戀型人格障礙,例如:強烈的優越感、渴望讚美和關注、對人缺乏同理心、利用他人來滿足個人慾望...等等。

對擁有自戀型人格障礙的人來說,你很難以一句「你這樣做不對」就此結束他的惡行。正如哲學家羅素所說,導致不快樂的源頭是自卑、自大與自戀。困境是共犯結構導致官官相護,受害者多半不願意曝光,導致許多訊息因此隱蔽。

多半媒體與全民關注的是高階犯罪者的心理狀態、犯罪過程,或是可提供一般市民譴責、話家常的資訊,而受害者如何恢復身心狀態,甚至是一系列的後續過程就不那麼吸引人──台灣是有一整套針對家暴受害者、性侵受害者提供的後續支援──前提是,我們必須接受並承認自己是受害者。如同上文提到的,願意提出控訴立案很可能只是冰山一角。 MeToo 運動所能做的不光是陳述後害者遭遇與糾舉加害人,相反的,透過一再爆出 MeToo 事件的資訊,提醒我們更重視受害者的身心狀態與後續的恢復處理。

最後,我們回到《莉莉安娜的夏天》書上,這是一齣悲劇,不僅是克莉絲蒂娜首次撰寫的非虛構作品,也讓她深入理解『以愛為名的暴力』所帶來的社會影響、以及男女性在社會上遭遇不公境遇的處境。不算特別易讀,卻是值得一讀的好書。

在書寫這篇文章之前,我思索了一整天,因為這個文章可以寫得很大很大。全面性、深入程度不是我能做到的。啟迪我書寫之一是近期發生的女公關命案,更重要的原因是,身邊確實有女性朋友遭遇了不好的事件。身為朋友的我,彷彿也無力幫助甚麼,頂多是雲淡風輕地說「但願你都好了」。希望這篇文章至少可以讓她及她們知道,你不孤單,我們一直都在這裡。

推薦閱讀:

限會員,要發表迴響,請先登入