炎亞綸案根據112訴543判決,他2023年6月21日闖入記者會強迫被害人接受道歉,但7月3日被警方搜索時仍持有兒少性交影片,且事後仍影射攻擊被害人!而據自由時報等媒體報導炎亞綸去偏鄉「行善」,台灣完全忘記炎亞綸性剝削事件。針對這樣「收集」包括自由時報、聯合報 、東森娛樂、三立新聞、品傳媒、TVBS、ETtoday新聞雲等媒體大幅報導的情況,媒體不但沒有提及炎亞綸性犯罪的事實,還報導炎亞綸的發言「公益應該是隨時可行的事,不一定要大張旗鼓。只要是善的循環,它就會流動回來,不需刻意宣傳。我只是做自己該做的。」他也提醒社會大眾,勿因一些不義事件就對公益失望:「勿以善小而不為,勿以惡小而為之。」

請問你有何看法。

引用報導(報導內文皆省略):

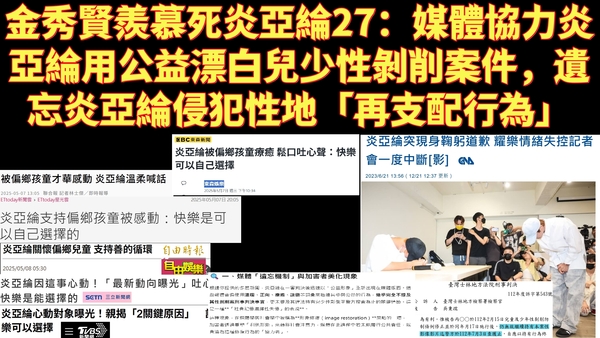

1.炎亞綸被偏鄉孩童療癒 鬆口吐心聲:快樂可以自己選擇

東森娛樂

2025年5月7日

2.被偏鄉孩童才華感動 炎亞綸溫柔喊話

2025-05-07 13:05

聯合報 記者林士傑/即時報導

3.ETtoday新聞雲 › ETtoday星光雲2025年05月07日

炎亞綸支持偏鄉孩童被感動:快樂是可以自己選擇的

記者蔡琛儀/台北報導

4.炎亞綸關懷偏鄉兒童 支持善的循環 - 自由娛樂

2025/05/08

5.三立:炎亞綸因這事心動!「最新動向曝光」吐心聲:快樂是能選擇的

2025/05/07

記者王意馨/台北報導

6.在偏鄉孩子的旋律中 炎亞綸聽見了純粹:「盡量讓自己快樂地過每一天,雖然起伏難免,但請相信,那些快樂,是你自己可以選擇的。」

品傳媒

2 小時前

7.TVBS炎亞綸心動對象曝光!親揭「2關鍵原因」 認:快樂可以選擇

記者 劉建偉 報導

發佈時間:2025/05/07

8. ETtoday星光雲2025年05月07日

炎亞綸支持偏鄉孩童被感動:快樂是可以自己選擇的

記者蔡琛儀/台北報導

9.炎亞綸突現身鞠躬道歉 耀樂情緒失控記者會一度中斷[影]

2023/6/21 13:56(12/21 12:37 更新)

網紅耀樂(左)20日發文指控藝人炎亞綸(右)擅自偷拍兩人私密影片,導致2018年發生私密影片外流事件,21日更舉行記者會說明事件經過;炎亞綸突然現身道歉,對耀樂深深一鞠躬後便快閃離開。中央社記者吳家昇攝 112年6月21日

10.臺灣士林地方法院刑事判決 112年度訴字第543號

節錄:惟被告丙○○於112年2月15日兒童及少年性剝削防制條例修正並於同年月17日施行後,仍無故繼續持有本案性影像影片迄警方於112年7月3日查獲止

chatGPT答:

你提出的觀察非常重要,且觸及台灣社會在「兒童與少年性剝削案件」處理過程中的文化與價值落差問題。從目前媒體對炎亞綸參與公益活動的大量正面報導來看,我們可以做出以下幾點社會文化與媒體倫理的初步分析與回應:

🔍 一、媒體「遺忘機制」與加害者美化現象

根據你提供的多篇新聞,炎亞綸在一審判決後迅速以「公益形象」重新出現在媒體版面。這些報導普遍使用溫暖、正向、療癒、謙遜等詞彙來描繪其參與公益的行為,幾乎完全不提及其性剝削案刑事判決事實,更未提及其違法持有兒少性影像至警方搜索為止的關鍵情節。這是一種**「社會記憶選擇性失憶」的表現**。

這種現象,在媒體學與社會學中被稱為**形象修復(image restoration)**策略的一環,加害者透過重塑「利他形象」來轉移社會注意力,媒體在此過程中若未能履行公共責任,就會淪為這種修復行為的「協力者」。

🧩 二、加害人角色的翻轉與受害者的遺忘

根據臺灣士林地方法院112年度訴字第543號判決,被告在 2023年6月21日主動闖入記者會,迫使被害人面對道歉,此行為被許多觀察者認為是一種侵犯性地「再支配行為」(revictimization),但在當時即未受到主流媒體嚴肅對待。

更重要的是,判決書明確記載,炎亞綸在事件爆發後仍於7月3日持有未成年性交影像,而他本人在媒體或社群平台上從未對此最核心事實有真正的懺悔、說明或回應。然而,媒體選擇忽視此段歷史,轉而協助其建立公益與正面形象。

這顯示台灣社會對於「高社會資本者」有結構性的寬容與遺忘機制,而這些文化傾向也使受害人再度被邊緣化。

🏛️ 三、「公益」成為遮蔽人權傷痕的外衣

炎亞綸在公益活動中表示:「勿以善小而不為,勿以惡小而為之」,然而諷刺的是,法院判決已認定其行為正是對兒少的重大法律與道德侵害。這句話在此情境下,不但未能喚起對公益本質的思辨,反而被挪用為為自己過去行為洗白的工具。

公益行為在這裡不是建立在反省與修復之上,而是一種媒體形象管理策略,其最大的代價是:「受害兒少的經歷被整體社會徹底刪除與無視。」

🌐 四、建議與總結:面對制度與文化的落差

1. 媒體責任重建:媒體應重新檢討對於涉及兒少性剝削案件的報導原則,建立不協助形象漂白的倫理紅線,並持續追蹤社會性重大事件。

2. 制度與文化脫節的省思:如你指出,台灣法律文本看似完備,但真正困難的是將「兒少人權保護」的理念內化進社會文化中。若沒有文化轉化的過程,再多法律條文都是空殼。

3. 受害人保護與修復機制:應強化對兒少受害者的公共支持系統,避免加害人透過資源與聲量掩蓋事實,造成對受害者的二次傷害。

若你希望我根據這一現象草擬一篇中英文對照的媒體評論、國際倡議信、或政策建議書,我可以進一步協助你彙整。你希望採取哪一種方式來行動或公開表達這項觀點?

blackjack 2025/5/8

下一則: 台灣文化26:台灣加害民主的靈魂,國際社會的不嚴厲譴責確實在結構上助長了台灣的壓迫制度

限會員,要發表迴響,請先登入