「都是月亮惹的禍。真的,碰上月食,海象很怪。」

栗光在〈紅月之海〉中,描寫了夜潛的光與恐懼,我讀得驚心,想像人在現場該有多動魄,還好我們都沒被海流捲走,於是他寫下,我享受。

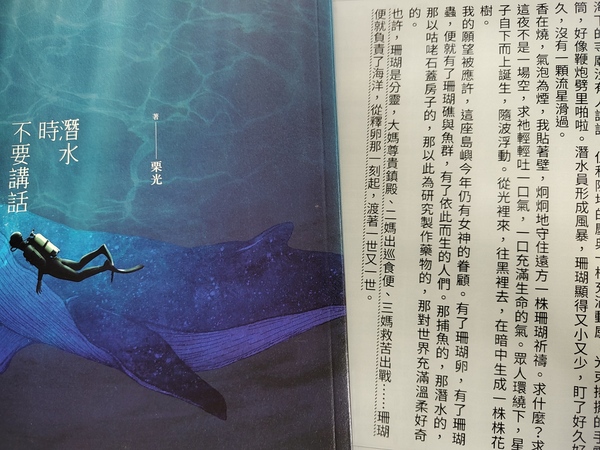

2020年,《潛水時不要講話》出版了,我迫不及待買了電子書閱讀,很喜歡,又買了紙本書收藏,想著哪天見面時索取簽名。疫情期間,諸事收斂;過了許久,架上的書起了黃斑,還沒機會見到作者,2025年,新版推出。

過了五年,只記得自己很喜歡這本書,怎麼個喜歡法說不出個所以然,於是重讀。

我說啊,書的存在正是讓人反覆閱讀的,也許曾在報上讀過一次,也許為了解劇情快快瀏覽,但真正的滋味,會在二讀、三讀後慢慢浮現,例如「他們請爛泥借過,我便史萊姆地滾到一側」,這敘述真可愛;「當我多消耗了什麼,在世界的某一處,也許是魚也許是人,能夠分得的必然減少」,這反思令人動容又深有同感;原來融入群體時會產生「覺得自己明明是個菱形,卻被很好地放入圓裡」這樣的想法……他交出了眼睛,讓我看見,於是產生連結,每個再發現都讓自己明白當初是從各個面向喜愛這本書。

栗光的文字,清爽真摯,像在聽他本人說話一樣;第二個喜歡,是佩服他自剖的勇氣,將內心脆弱的一面赤裸攤開檢視。(我向來不愛寫散文,就是怕這樣的赤裸,但栗光對我說,「小說很不好寫,有時甚至比散文還自我揭露。」嗯,不知道我的青春小說和他的海洋書寫相比,誰砍的力道較猛?)

再一次閱讀,跟著作者上升下潛,除了勇氣,似乎更能領會其心緒蜿蜒,同時感受到字裡行間的強大,像在深藍海域發著光。

「我總以為,藉著一次次的下潛,我可以令劣根缺氧,用鹽分阻撓它成長……卻終究發現自己跟著自己下潛,海平面之下,海平面之上。」

書的第二部分,是遇見海洋生物的故事,看著印象中的小夥伴們一個個被栗光捧在手掌心上,真討人喜歡。我雖然尬意海平面以下的繽紛,對於查找百科鑑別卻意興闌珊,總是「啊,是NEMO!」、「啊,有著兩條線的魚」……這回透過他的圖文,終於得以認真對待,記牢「雙鋸魚」這個名字。其中,海蛞蝓家族讓人又愛又怕,「斧殼海兔」該不會正是史萊姆的原型?文中毫無隱藏「大心」的「眼點枝鰓海蛞蝓」、「福斯卡側鰓海蛞蝓」,於我卻宛如草間彌生的裝置藝術,眼睛無法招架,只能趕緊翻頁。

雖沒能入坑潛水,但隨著栗光的文字諸國遊歷,體驗潛水的謹小慎微,領略深海魅惑之處──海平面下的花枝招展,太過鮮豔,讓人覺得碰了有毒,心裡中毒,確實令人嚮往的海洋書寫啊。

斧殼海兔(Dolabrifera dolabrifera)

眼點枝鰓海蛞蝓(Dendrodoris denisoni)

福斯卡側鰓海蛞蝓(Pleurobranchus forskalii)

交出你的眼睛!-《潛水時不要講話》

2025/10/03 10:03

瀏覽385

迴響0

推薦2

引用0