情境規劃最早用於軍事策略中,之後延伸至商業領域,為企業訂定中長期想像與計畫的預測工具。當然,情境規劃除了預測,也引導企業應變以迎接未來的不確定性,並積極的處理動態的未來情境。皇家殼牌(Shell)分別在1972年與1986年的石油危機前夕,使用情境規劃並提早做好準備,於危機後成功躍升產業地位。情境規劃的傳奇因此廣為流傳。情境規劃的優點在於能囊括各種情況,而高階主管往往因為其認知偏見和固著性經驗,對未來的想像十分侷限。大多數的企業是缺乏預測廣度,犯了underprediction的毛病。這便無法考慮到發生機率低,但一旦發生後果嚴重的可能情境。故情境規劃可以挑戰主管的傳統智慧,以及避免一言堂的發生。

情境規劃不同於contingency planning,後者只納入一個不確定因素,例如只發問「如果高階客戶群萎縮怎麼辦?」。情境規劃也不同於sensitivity analysis,後者只改變一個變數,其他變數維持不動。但現實情況中,一個變數的改變幅度稍大,就可能連帶影響其他變數。

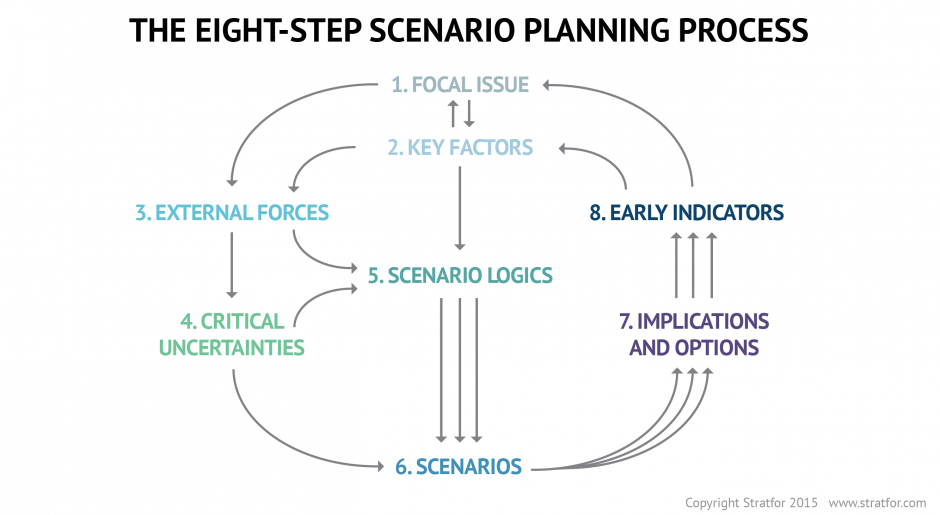

以下介紹情境規劃的流程圖:通常團隊會執行兩階段的工作坊,第一階段涵蓋步驟1-6,第二階段涵蓋7-8。

圖片來源:http://www.forbes.com/sites/stratfor/2015/01/08/scenario-planning-and-strategic-forecasting/2/#303341a928a1

1.定義中心議題(focal issue)

封閉式或開放式的問句皆可,是企業決策的主題。

2.尋找關鍵因素(key factors)

情境規劃團隊則找出所有影響該議題的因素。包含當下,與未來可能發生的,通常至少數十種。內部外部皆可,但通常著重於外部因素。因素可能包括產業結構,消費者行為,市場需求,政策法規,碳能源發展等。

3.探究外部驅力(external forces)

關鍵因素通常跟企業的本身與相關產業高度相關,但這些因素其實受到更廣泛的驅力影響,故企業仍需面對整體大環境的影響力。也就是,企業必須延伸到這些關鍵因素的源頭,即外部驅力。例如,碳能源發展的驅力包括氣候高峰會的政治角力,碳交易,碳封存,再生能源的規劃,核能電廠存廢等等。規劃團隊可透過PEST研究整體動態,也可更細膩的針對不同的次現象進行探討,包括移民問題、低碳科技、某財團的動態等。這包含SWOT分析的Opportunity/ Threat。

4.萃取不確定因素(critical uncertainties)

在團隊腦力激盪後,接著要從數十種的因素與影響中挑出不確定的因素。例如黑天鵝(black swans),如撰寫此文時,中國大陸是否會經濟硬著陸/ 英國是否脫毆/ 難民是否拖垮德國...等等。

5.發展情境主軸線(scenario logics)

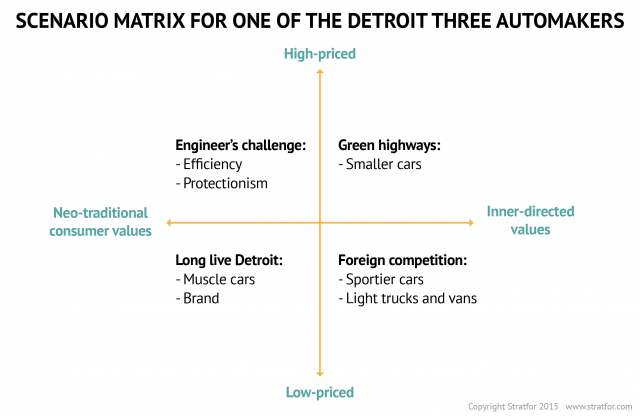

接著團隊將建立情境主軸。情境主軸的建立如下:選擇兩組不確定因素,每組分別定義兩個端點(兩極),例如政府補助再生能源/ 政府「不」補助再生能源。如此將會有四種可能性,團隊宜將四種可能性交叉分析為2x2表格。如圖例所示。但不確定因素如果超過兩組,有三四組呢?較為細緻的情境規劃,可能將取三組主軸線,交叉比對出八種可能的情境,但如此模型就是三維的,較難解讀。另一個辦法,則是建立數個2x2表格,進而產生數組「4個子情境」。團隊再比較所有的子情境,將相似的歸類在一起,如此也可以使情況明朗化。

至於如何確定哪些不確定因素最值得放入模型,團隊可定義一個因素下的兩個變數:第一個變數為該因素的可變異程度,可設為1-10,值越高代表該因素越不穩定,變化很大。第二個變數為該因素對企業的重要度,亦可設為1-10。兩個變數相乘,越高的代表越值得放入預測模型中。

圖片來源:http://www.forbes.com/sites/stratfor/2015/01/08/scenario-planning-and-strategic-forecasting/4/#55779cf73f88

6.建立情境(scenarios)

團隊根據情境主軸建立情境。情境可視為故事,而團隊可參考報章雜誌的新聞標題,進行情境的描述。團隊應描述變數的性質,並加入情節,最後加入標題名稱。建立情境的過程往往需要高階主管與產業專家的參與,也有可能運用賽局理論預測外部環境的反應。取名字是重點之一,要取一個有特色且有代表性的名字。以「綠色奇蹟」取代「政府出奇的補助太陽能產業並使進入門檻降低」,或是以「傑克大戰巨人」取代「第三方支付的破壞式新創公司挑戰阿里巴巴的龍頭地位」。

7.分析情境(implications and options)

1-6為第一期工作階段,而7-8為第二期的分析實務。團隊應該深入每一種情境,並討論出因應對策。之後綜觀所有可能的情境,試圖找出出現頻率最高,最能代表因應對策的大方針,這不外乎就是企業應該採取的策略。但如果沒有一個清楚的藍圖,則企業必須時時注意各種指標,判斷即將進入哪一類的情境。在指標出現之前,企業應該演練各種情境,並發展出對應的策略。情境也可以當作測試企業當前策略的場域,例如,Uber的叫車服務如遭遇當地政府的法規限制,應如何應對?

8.指標與預警機制(early indicators)

指標的意涵為各情境的差異點。注意到特定指標後,即可判讀這代表哪種情境可能發生。例如Brent Crude崩盤代表能源業的虧損,或是Fed升息代表對美國經濟的期待等等。

一些高階主管可能抱怨,總不可能在下屬面前宣布:我們有四種可能的為來,但我不知道哪個最可能發生/ 我們的未來可能很好,普通,或很糟,其實都有可能。本文建議領導者明示唯一的結果,即使情境有很多種。可借鏡Winston Churchill在二戰時對英國公民的信心喊話:Victory at all costs, victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be。即使前景不確定,領導者應重申組織擊敗不確定性的決心,以穩定士氣。

參考資料

限會員,要發表迴響,請先登入