佛教之師-善知識(象山慶25.9.20)

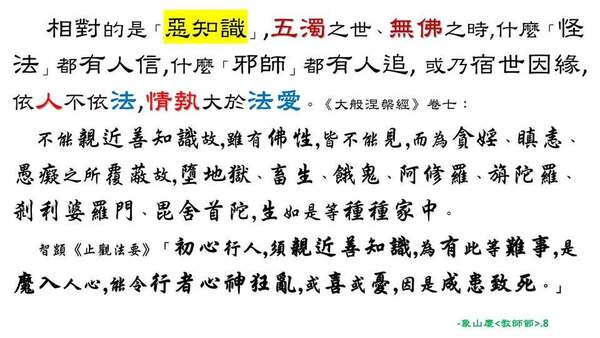

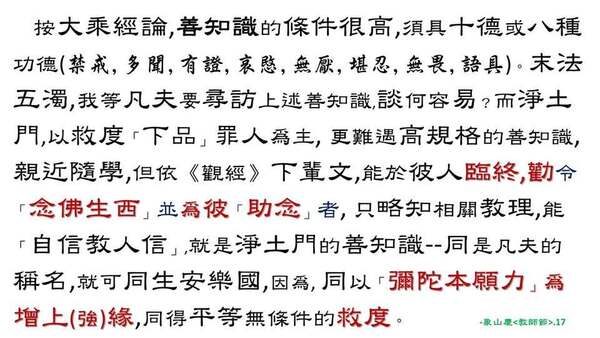

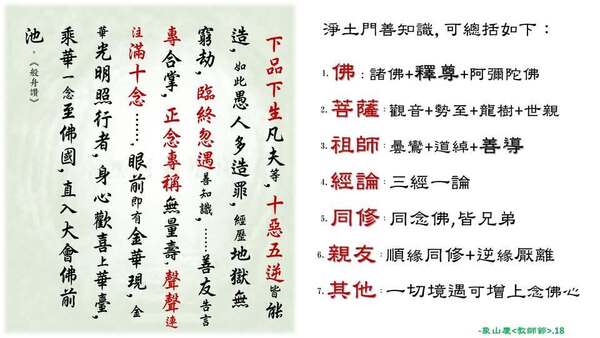

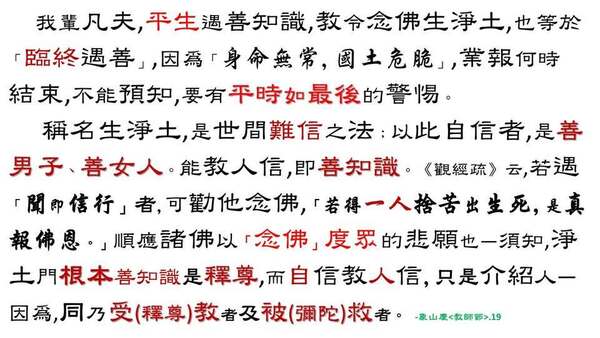

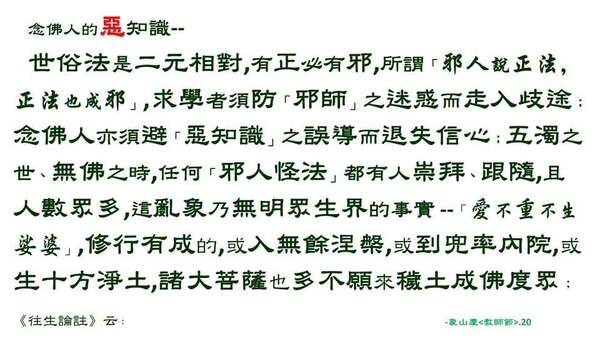

前文(念佛人的教師節)論述了與教師節相應的世間「人師」與佛教「善知識」的條件與功能,可讓我輩終身親近、隨學、效法而成就個人的學識、德行,及解脫、證果。這是正向的闡釋。然而,世俗法都是二元相對的,有正必有邪,所謂「邪人說正法,正法也成邪」,求學者須提防「邪師」之迷惑而走入歧途;念佛人亦須避免「惡知識」之誤導而退失信心,前文提及五濁之世、無佛之時怎樣的「邪人怪法」都有人崇拜、跟隨,且人數眾多,這樣的亂象或乃無明眾生界的本質,不足為奇--「愛不重不生娑婆」,修行有成的,或入無餘涅槃,或到兜率內院,或生十方淨土,而諸大菩薩也多不願來此穢土成佛度衆[1];《往生論註》云:

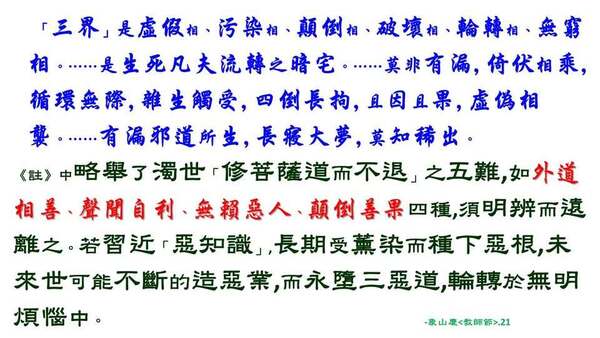

「三界」是虛假相、污染相、顛倒相、破壞相、輪轉相、無窮相。……是生死凡夫流轉之暗宅……莫非有漏,倚伏相乘,循環無際,雜生觸受,四倒長拘,且因且果,虛偽相襲。……有漏邪道所生,長寢大夢,莫知稀出。

《註》中更略舉了在此濁世「修菩薩道而不退」之五難,如「外道相善」、「聲聞自利」、「無賴惡人」、「顛倒善果」四種人,須能明辨而遠離之[2],否則如前《增壹阿含》20品所說,若習近「惡知識」,長期受薰染而種下惡根,未來世可能不斷的造惡業,而永墮三惡道,輪轉於無明煩惱中。善導師《法事讚》云:

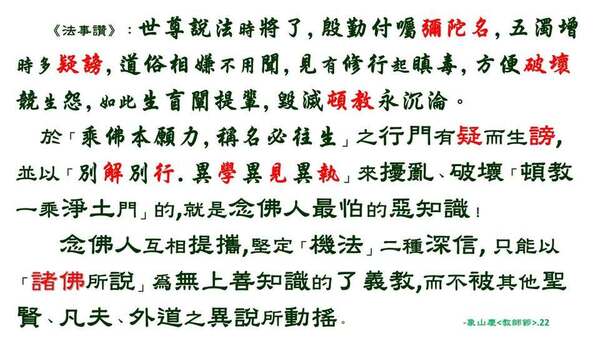

世尊說法時將了,殷勤付囑彌陀名,五濁增時多疑謗,道俗相嫌不用聞,見有修 行起瞋毒,方便破壞競生怨,如此生盲闡提輩,毀滅頓教永沉淪。

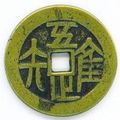

於「乘佛本願力,稱名必往生」之行門,有疑而生謗,並以「別解別行.異學異見異執」來擾亂、破壞「頓教一乘淨土門[3]」的,就是念佛人最可怕的惡知識!若依實相,衆生一體,共業相成,你我對立乃遍計執,若因而起煩惱,乃自找苦吃;法界一真,宗派分立乃權方便,若據而生競較,則兩敗俱傷。可以說,種種人為的分別,皆無必然。本願念佛人須互相提攜,堅定「機法」二種深信,由「自覺愚惡」,於聖道之修行,使不上力;而轉向「他力救度」,全靠「彌陀弘願」的攝受,念佛生淨土。堅信此事乃彌陀的承諾,釋尊的勸導,諸佛的證明,只能以「諸佛所說」為無上善知識的了義教,而不被其他聖賢、凡夫、外道之異說所動搖[4]

一切有緣往生人等,唯可深信佛語,專注奉行,……決定建立自心,順教修行,永除疑錯;不為一切別解.別行.異學.異見.異執之所退失傾動也。……一佛所說,即一切佛同證誠其事也。

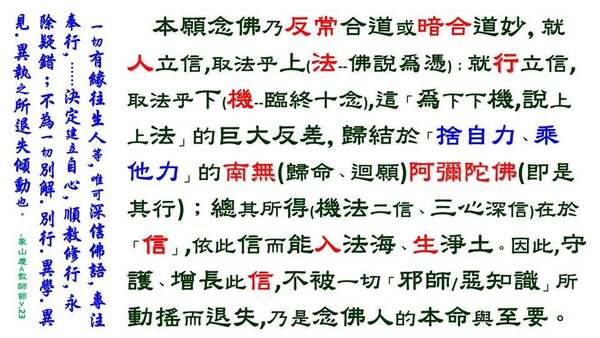

俗云,「取法乎上,僅得其中;取法乎中,故得其下。」[5]這是一般性通說,淨土念佛乃反常合道或暗合道妙[6],就「人」立信,乃取法乎上(佛說為憑);就「行」立信則取法乎下(臨終十念),這就是「為下下機,說上上法」的巨大反差[7],而歸結於「捨自力、乘他力」[8]的南無(歸命、迴願)阿彌陀佛(即是其行)[9];可以說,法取乎上(上)、機取乎下(下),總其所得(機法二信或三心深信)在乎「信」,依此信而能入法海、能生淨土[10]。因此,守護此信、增長此信,不被一切「邪師/惡知識」所動搖而退失,乃是念佛人的本命與至要。

[1] 《悲華經》卷6:「五濁惡世,能作五逆,毀壞正法,誹謗聖人,行於邪見,離聖七財,不孝父母;……勤行十惡,趣三不善,離善知識,不知親近真實智慧,入於三有生死獄中,隨四流流,沒在灰河,為癡所盲。是眾生,諸佛世界,所不容受,是故擯來集此世界,以離善業,行不善業行,於邪道重惡之罪,積如大山。……是一千四佛,大悲不成,不取如是弊惡之世,令諸眾生,流轉生死,猶如機關,無有救護、無所依止、無捨無燈,受諸苦惱,而反捨放,各各願取淨妙世界。」參閱 象山慶<諸佛所捨與彌陀所救>

[2] 請參閱:象山慶<《往生論註》之五難>,< 三界如闇宅>

[3] 象山慶<弘願稱名-頓教菩薩藏>

[4] 象山慶<深心七信-機.法.人.行>

[5] 《孫子兵法》:「求其上,得其中;求其中,得其下;求其下,必敗。」唐太宗《帝範》卷四:「取法於上,僅得為中。取法於中,故為其下。」

[6] 蘇東坡借禪宗常見話頭云:「詩以奇趣為宗,反常合道為趣。」印光師〈淨業社開示法語〉:「故清涼國師說,『愚夫 愚婦,顓蒙念佛,即能潛通佛智,暗合道妙。』念佛法門,最合末法時機。」

[7] 象山慶<佛凡一體-生命共同體>:上上法→下下機,豈只天壤之別,其距離幾乎是無限,非人力所能企及,……一心專念是凡夫的心力乘佛本願力,佛凡一體,本無分別,但眾生之煩惱障心,故有隔礙。俗云:兩點之間最短的距離是直線(線段)?若是以摺疊空間,穿越蟲洞,兩點就在本位上重合。稱名念佛的當下,生佛感應而無間隙,或可說「佛沒來,人沒去」,直接在淨土相聚,佛是不動本處而遍至十方,人乃不斷煩惱得涅槃分。

[8] 象山慶<捨自歸他→非自非他>

[9] 象山慶<善導「六字釋」今詮>