老實念佛與敦倫盡份(象山慶25.9.10)

念佛無閒--念佛人似乎較質樸,沈靜;雖然仍是凡夫,心思較散亂,身體也忙碌,可嘴巴多半用來稱念佛號,很少閒話--因為「念佛」很珍貴,很單純,久而久之,再也不習慣或不輕易「擱下」佛號,轉去「號外」談論人事是非,人情冷暖--這類話題幾乎都是無常無解,卻沒完沒了;其實也很亂,很累,很空虛,不如念佛的單純,輕安,充實。若個人有什麼心情或想法,也可以禮佛之後對佛說,阿彌陀佛才是每個人的知音,不是嗎?

有品有情--老實念佛是我們的本命(生命的根本、依賴,消業障、得救度)[1],固然可以「扁擔橫挑不顧人,直入千山萬峯去」(佛號相續不間雜,神往彌陀淨土去);但是,活在人間,就有相對的「責任義務,人情義理」,既是沈重的業報,也是甜蜜的負擔;在念佛的同時或之餘,要甘心甘受的挑起,隨緣量力的去做--敦倫盡分,不辜負別人的恩情,也不愧對彌陀的悲心。念佛人既以「愚惡凡夫」為自覺,則先「悲」後「智」,與一切人和好,讚人之所長、成人之所美,對一切世間/世出之善,能「如我自作」的隨喜、成全。若有甚麼不平之氣、競較之想、嘀咕之言,就是煩惱業的現行,更確證了個人無始至今的「凡夫」本性;我既然是這樣的人,就適合一心稱名,往生極樂,才能免於貪嗔(無明)的發作,而不自覺的多造惡業,傷害他人。縱然有意勸人念佛,也不可有勝他之心,令人難堪;在這個科技民主的時代,要尊重多元、謙沖自行,才是善念佛的人。淨土門之殊勝,不在於「此是餘非,唯我獨尊」的揚己而貶他(宗派) [2],而只是安分的"自信教人信",讓萬德洪名,總持一切法、感化所有人。也不可因自己念佛而冷落了家人朋友,或為自己用功而耽誤了本分職務,以至於讓親眷、社會覺得念佛人自私冷漠,自閉疏離。對不對 ?

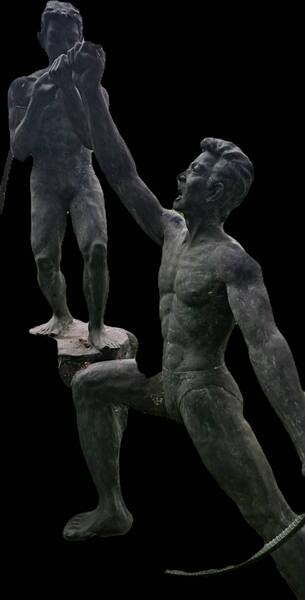

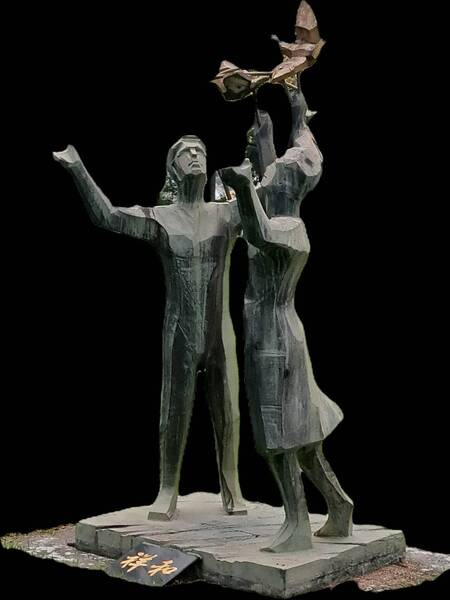

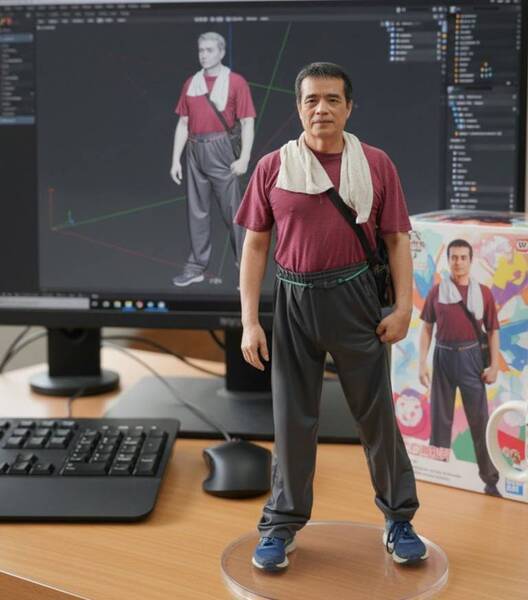

科技取代--最近很夯的AI公仔生成圖像,很新奇,很好玩;卻也引起一些疑慮: AI 科技越來越強大,許多企業投入巨資研發,互相競爭,尤其各種功能的機器人,或將全面取代人力與人腦,成為宇宙新主子。曾有人擔心:也許再過幾年,各種法會的開示與儀軌,可交由專業機器人主持,乃至於關懷,助念,入殮火化,灑葬,告別式,七七超薦........只須設計相關程式,就可完全委託機器人執行? 這樣的情景,是科幻的遠景? 或現實的將來?

有人說,現代人的焦慮有三層:1.資訊的過載--AI與數位媒體的「認知負荷」,讓人長期處於過量訊息,而難以決策與專注。2.社會的比較--社群媒體放大「他人舞台--自己後台」的落差,讓人陷入無止境的比較與競爭,而自尊不穩。3.存在的焦慮--世代的快速變化,讓人感到未來不可掌握(不確定性與死亡恐懼)。在上述的環境裡,許多人急於找「止痛劑」:購物、娛樂、追劇、旅行……卻換不來真實的安穩[3]。在這種快速變動,而造成了的種種焦慮,該如何對治或轉化 ?佛教能提供種種觀察、反思與建議,但面臨末法眾生的共業,這樣的科技潮流似已不可阻擋,其無常變化的速度,超乎你我的認知與應對,煩惱凡夫的身心,是否來得及憑自力修行找出路,或只能隨波逐流而淹沒在無邊的業海?

佛力不思議--幸而,眾生業力雖不思議,諸佛法力更不思議,《大智度論》卷26:

五種不可思議法中,佛最不可思議。是十八不共法,是佛甚深藏,誰能思 議者!以是故,佛無不定心,事必當爾。佛雖常入定,無覺觀麁心,有不可思議智慧故,亦能說法。

淨土門以佛法力之「彌陀本願」最不可思議,超一切世出世間,光中極尊,諸佛所不及故。能令往生之人,頓超常倫諸地之行,不經劫不經地,直至一生補處故也。且業力(眾生.龍神.禪定)是有漏有為法、佛(法)力乃無漏無為法。念佛人可仰靠佛力而超越個人別業及娑婆共業,往生淨土,領受彼國二十九種清淨莊嚴而同入不可思議之涅槃中。《往生論註》:

「不可思議力」者,總指彼佛國土十七種莊嚴功德力,不可得思議也。諸經統言有五種不可思議:……此中佛土不可思議,有二種力:一者業力,謂法藏菩薩出世善根大願業力所成;二者正覺阿彌陀法王善住持力所攝。[4]

果真如此,現世與來生還有甚麼可思議與焦慮?

[1] 印光大師<復湯慧振書>: [以念佛為自己本命元辰,決不片時放捨,庶可超凡入聖,了生脫死,往生西方矣。]念佛人要有這樣的自肯,雖低調,但霸氣: 給我佛號,其餘免談! 若已沒有太多知見上的疑惑,不干擾念佛,那就放下多聞雜思的好奇,單純一心的念佛吧~南無阿彌陀佛。除了這一句常在心口,不覺得還有什麼更重要的。

[2] 雖未必誤犯(梵網經)菩薩十重戒之<自贊毀他>:「菩薩應代一切眾生,受加毀辱,惡事自向己,好事與他人。若自揚己德,隱他人好事,令他人受毀者,是菩薩波羅夷罪。」但過激的自宗崇拜,易令人反感而引起爭端。

[3] <年輕世代的宗教領袖─如何面對AI世代的焦慮?>2025.9.8

[4] 象山慶<五不思議-略說>