我生於 1940 年代初期,那是物資匱乏的年代。早餐永遠是稀飯配幾樣醬菜 醬瓜、豆腐乳、菜脯 樸素卻飽足。那時候沒有吐司、麵包,更沒有速食店;能吃飽,就是最大的幸福。

小學放學後,若母親願意在白飯上淋些豬油、醬油,再打上一顆生雞蛋,便已是我心中的豪華佳餚。我最期待的,是學校遠足的那一天。因為便當盒裡一定會有一顆滷得入味的魯蛋或煎得金黃的荷包蛋。雞蛋在當年是奢侈品,那一顆蛋就足以讓我開心一整天。

童年記憶中最柔軟的一幕,是外祖父從新莊仔(關東橋附近)徒步走上近兩個鐘頭的路到城裡,只為帶我到城隍廟吃一碗「麵線糊」,我吃完後,他又慢慢走回去。我每想到這件往事,仍不免紅了眼眶。

陌生的咖啡:從不知道它是什麼到喝不習慣

1963 年,我離開新竹到台北市工作。那時的台北市還沒現代化,我也從沒聽過「咖啡」這兩個字。有一天,我走到新公園(今二二八和平公園),順道到懷寧街喝杯酸梅湯,看見對街「三葉莊旅社」掛著「咖啡」兩字的招牌。當時既不懂那是什麼,也不敢踏進去,如今回想起來實在有些好笑。

第一次喝咖啡是 1968 年參與「台灣省氣象局」與「聯合國氣象組織(W.M.O.)」的【防洪防颱示範計畫】時,美國籍的經理 Harold Bogin 端上一壺咖啡,我喝了一口感覺它的味道 酸、苦、澀,像中藥一樣,我加了三塊方糖才勉強喝下,當時完全想不到,往後咖啡會陪我走過大半生。

異國咖啡的味道:日本的糖水、美國的提神、西非的濃郁

1970 年,我到日本參加為期二個月的國際研習,餐桌上無論日式或西式料理,咖啡總是標準配備。我必須加三塊方糖才能入口,同學笑我喝是糖水而不是喝咖啡,幸好那時黑咖啡尚未流行,否則我恐怕更難以適應。

1977 年,我赴美念研究所。美國同學每天早上習慣一杯美式咖啡,我則多半只喝牛奶,只有在深夜趕作業時,才靠咖啡提神。

在象牙海岸,咖啡第一次成為早餐的主角

1971 至 1973 年,我被派往西非象牙海岸共和國服務,擔任農耕隊水利技師,後被象國農業部借調到「稻米公司」擔任水文科長,待遇比照歐洲主管:洋房、專車、司機、傭人一應俱全。

當時象牙海岸是世界第三大咖啡生產國。每天早晨,傭人為我準備半條法國麵包、奶油,再沖一杯濃香的雀巢咖啡。我從不習慣,到一天不喝便渾身不對勁,於是踏入了咖啡的世界。近兩年的西非歲月,讓我第一次真正理解「咖啡的味道」。

沙烏地加香料的咖啡:喝不慣的阿拉伯咖啡

1979 至 1982 年,我被推薦到沙烏地阿拉伯農業水利部任職。當地的阿拉伯咖啡常加入豆蔻、丁香或茴香,有些甚至加入番紅花,香料氣息濃郁,但與我所熟悉的味道截然不同,我始終喝不慣,心願仍停留在象牙海岸的濃醇與美國咖啡的清爽。

看見咖啡樹:2011 年以後的中美洲旅行

直到 2011 年,我在中美洲旅行時,才第一次看見咖啡樹的真面目。瓜地馬拉、哥斯大黎加、宏都拉斯、巴拿馬的火山地形,陽光與雨量恰到好處,是咖啡最理想的產地。

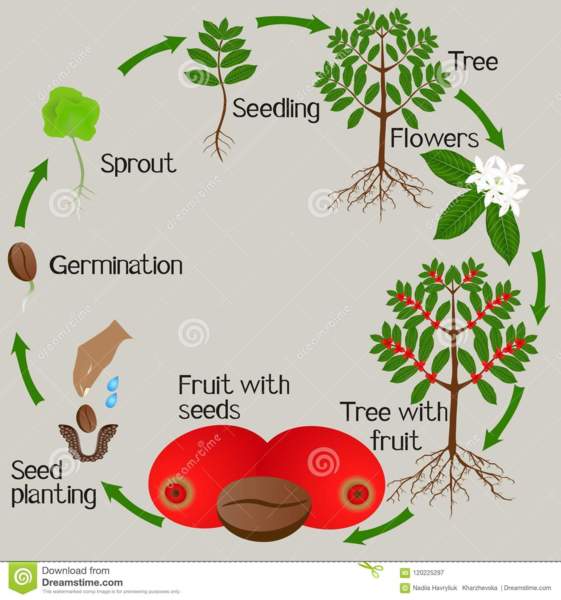

在哥斯大黎加「布立特 Britt」咖啡農場,我看見咖啡從種子、幼苗、開花、採收、烘焙到包裝的完整過程,也第一次理解製作咖啡背後那條漫長的過程,此後走訪越南、印尼、印度等地,我總會帶些咖啡回家,我雖然還是分不清各國豆子的差異,但也因此明白,咖啡的美不只在味道,而在故事。

結語:生命中的一縷香氣

回望我的一生,從新竹清苦的童年,到台北青澀的工作時代,從日本、美國的求學歷程,到西非的國際合作與中東沙漠的挑戰;再到世界各地旅行的足跡,一路伴隨的,是咖啡不曾間斷的香氣。

從稀飯長大的少年,到幾乎走遍世界各地的旅人,

咖啡,成了我生命中很溫暖、很柔軟的一縷香氣。

(哥斯大黎加的「Britt 咖啡農場」幽默的解説員)

(咖啡的成長循環)

(咖啡樹的幼苗)

(咖啡樹的植株)

(開花的咖啡樹)

(咖啡樹剛結成的咖啡豆)

(咖啡樹的果子成熟轉紅)

(剛剥開的咖啡豆與烘培後的咖啡豆)

(咖啡豆加工廠)

(袋裝的阿拉伯咖啡)

4樓. 閒閒2025/12/13 12:28若是有想南美洲巴西...等國,應該可以的,看您近期旅遊的相片,身體很硬朗,夫人也是。

4樓. 閒閒2025/12/13 12:28若是有想南美洲巴西...等國,應該可以的,看您近期旅遊的相片,身體很硬朗,夫人也是。

近年來旅行社改變飛行路線,台灣飛杜拜或伊斯坦堡,再飛巴西,可考慮坐商務艙(以前您坐過多次),比較舒適不累,升等約18萬元一個人,各國內陸也都飛機接駁(類似中美洲,但多數大巴士)。

巴西、阿根廷伊瓜蘇瀑布世界最大很值得,基督山是世界新七大奇蹟之一,您應該走了6個,再加這個就收集7個了。

波利維亞烏尤尼也很棒,智利亦是,阿根廷莫雷若冰川是我見過很壯觀的,二月巴西很熱,約40幾度,三月30幾度,以上供參考。感謝您的回覆,我們實在很想去南美巴西四國,本來前年是想趁著巴西嘉年華時去旅遊,但因家人拿了計畫案必須做簡報而無法成行,最近覺得腳關節怪怪的(我是1942年生),雖然我們長程都搭商務艙,但還是怕出遊前身體無法負荷,萬一走不成損失數十萬元也太可惜了,所以遲遲不敢決定,謝謝您的建議。 samia 於 2025/12/14 10:38回覆 3樓. 閒閒2025/12/11 19:23千金難買少年窮,才有日後的努力打拼及成就。

3樓. 閒閒2025/12/11 19:23千金難買少年窮,才有日後的努力打拼及成就。

您的經歷和世界旅遊很豐富,點點滴滴都是現在的回憶,

哥斯達黎加的Britt咖啡莊園,怎我也造訪過,看來這家莊園是針對觀光客的囉!

其實中、南美洲多數國家都盛產咖啡,也無法每個國家都買,行李箱會超重難負擔,只能重點買;中南美洲去過15個國家(分二次)。感謝留言,中美洲九國全去過了,但南美洲只去秘魯而已,年紀大了,想去巴西等國但怕身體無法負荷,很羨幕年輕人想去哪裏都可以。 samia 於 2025/12/11 21:03回覆- 2樓. 寧靜姐2025/11/30 16:14這篇寫得真好,可以投稿報章雜誌!

謝謝妳的誇講,也感謝妳的支持,瀏覽人次剛過135萬。 samia 於 2025/11/30 18:46回覆

謝謝妳的誇講,也感謝妳的支持,瀏覽人次剛過135萬。 samia 於 2025/11/30 18:46回覆 - 1樓. Ryder2025/11/30 03:29~

新竹市至今仍賣有麵線糊,相當可口。但已經不在城隍廟賣了。

新竹的土壤氣候也可種植咖啡,新鮮純淨且香氣迷人。

感謝告知新竹還在賣「麵線糊」,幾十年沒有吃過了,改天回新竹再去回味一下;我不知道新竹也可以種植咖啡,應該在五峰鄉等海拔比較高的山區吧?很久沒回新竹了,每次回去都來去匆匆,下次要多去一些地方走走。 samia 於 2025/11/30 07:40回覆