旅行日期:15.05.03

6.

鋪上毛毯,裹著厚棉被度過望鄉之夜,方從夢中醒來時,只覺眼前一派明亮,定神一瞧,玉山山脈氣勢磅礡,殘絮般的雲朵隨著晨曦升起逐漸散開,如同城裡街角咖啡屋的卡布奇諾,用攪拌匙緩緩沖淡泡沫,我伸手撫觸,一方窗格子大小的陽光更有如剛出爐的烤土司,色澤金黃且溫暖。

簡單梳洗,我跌進椅子裡,端著盛滿紅茶的玻璃瓶,凝視窗外四口人家收拾帳篷,看到小姐弟繞著庭院奔跑追逐,才忽然想到:也許Q和其他原聲學生這時趕著要前往羅娜上課了,何不到街上試試看,能不能碰面呢?

收拾書包,我三步併作兩步鑽進鄉間小路。

7.

巒社群祖先在日據時期被迫遷徙到此地時,族人在此發現大量的Kalibu(一種植物),所以就稱此地「Kalibuan」,而「望鄉」則是日據時期,一名駐守警察所命名,意思是「抬起頭來就能望見故鄉」,巧妙地,玉山主峰是布農族聖山,天晴時由部落入口朝沙里仙溪遠眺清晰可見,「望鄉」一名也就被延續下來。

為了維護部落的經濟自主,望鄉六年前從信義鄉農會脫離,自組「望鄉儲蓄互助社」,不單單依賴農產品運銷,還將高山嚮導、觀光休閒、餐飲勞務與社區內其中五家民宿納入互助合作社的共營系統,所有收入按照比例繳交回饋金,是社區營造中的重要角色。

早餐店開在儲蓄互助社旁,雖然現在早上六點五十分,些許外地觀光客早已心滿意足地,從老闆手中接下現做三明治和奶茶「我們的漢堡很好吃噢,只要四十元,料非常豐富」「現在都快要七點了,怎麼還沒看到任何人去禮拜呢?」「噢,這邊的禮拜是從早上十點開始」老闆夾著兩片烤土司放到砧板上,一會兒將高麗菜切碎。

8.

「嘿,早安啊!」當我站在教會路前,小田田騎機車駛入「望美社區合作社」,對著我大聲招呼,回頭轉向大街,幾個部落裡的老爺爺老奶奶正揮動掃把,順著山坡打掃落葉。

「Uninang,昨天晚上你住哪裡?」一位老奶奶朝我走來。

「嵐卡(咖啡屋)」

「蘭卡啊,喔不錯不錯,這裡有好幾間民宿都很棒」她點點頭,笑笑後走向教會。

望鄉部落中高達百分之八十以上的居民為基督徒,建於民國40年10月26日的望鄉教會自然成為村民主要聚會場所之一,除了每週的安息日禮拜,虔誠的信徒也會在星期三與星期五舉行家庭禮拜,真沒有想到自從1950年代傳入布農族部落的基督教,已經跟隨著教會傳道,成為族人生活的一部分。

中央路(卡里布灣大道)兩旁經營幾家雜貨店,其中一家是「MIT臺灣誌」聘請高山嚮導金蔣清先生的家,順道走進店鋪中,櫃台旁只坐了一個老人,觀看傳統電視放送餘興節目,想必「阿清」又跟著麥導踏上中央山脊的路途。

「嗨早安啊」在我走出店鋪時,一輛深青色箱型車停在我跟前,響幾聲喇叭。

「請問您是誰,怎麼不認得您呢?」

「我就是昨天那個松慶明啊」他摘下太陽眼鏡「這下你認得了吧,現在你要去哪?」

「不知道,也許到處看看」

「嗯路上小心噢,再見!」。

9.

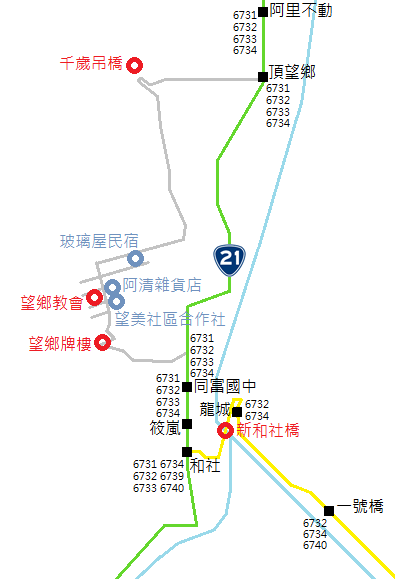

卡里布灣大道盡頭遇到岔路,赫然發現通往千歲吊橋的標示,想起兩年前曾經跟著學生Y的腳步遊逛久美,後來深怕錯過公車,來不及跑到吊橋冒險,如今風光明媚、時間充裕,決定一鼓作氣補齊拼圖;惟恐走錯方向,中途仍和高麗菜田裡的農夫再三確認。

連接千歲吊橋產業道路上並不孤獨,不時與駕駛農車人家擦身而過,更多時候是山風以及樹濤,真是沒想到在這幾近海拔一千公尺上的闊葉林也活得傲氣,盤踞著石塊生機盎然,偶爾停下歇息,新中橫公路與和社樓房可遠觀而不可觸及,陳有蘭溪和玉山山脈壯闊雄偉,紅塵與自然不過一線之間。

約莫20分鐘光景,千歲吊橋終於出現在阿里不動溪溪谷上,但是卻與印象中白色橋身不太一樣,望見挖土機蹲坐在橋頭,可能是因為施工重建的緣故,連橋塔樣式也更改了,抬頭一瞧,久美山坡上零星房舍清晰可見。

10.

「阿姨,請問您在種甚麼呢?」

「這是芋頭啊,」農婦蹲坐在田壟間,手拿著一株新苗插入土中「這些都是芋頭呢!」

「現在種下去之後,大概要多久才能挖起來吃?」

「大概要一年囉,我在這些田裡的芋頭都是要給自己吃的,明年就可以採收很多芋頭了。」

告別村外辛勤耕種的農夫,街上教會主日學開始,人們虔誠禮讚傳遍整個部落,教堂旁剛整理出一間圖書館,各地捐書整整齊齊陳列在書架上,木製長桌是圖書館中心,可以提供會議,或是家長說故事使用,天花板角落懸掛一支十字架。

11.

望鄉居民投注心力,清理街道整潔,經營休閒民宿歡迎客人來訪,村人也互相承諾,盡量不養雞養鴨,晚上十點之後不准燃放鞭炮,更不能開發山坡地避免土石流災害,面對下一代的教育,卻在保守與開放間掙扎,風光秀麗之下,現實情況竟如此錯綜複雜。

離別時心情泱泱然,回神時已經抵達久美,派出所前一樹亭亭玉立,綻放藍花點點。