「現在,我,新加坡總理李光耀,代表新加坡人民與政府,宣佈從今天1965年8月9日起,建立在自由、正義、公平原則下的新加坡將永遠是一個自主、獨立和民主的國家,並誓在一個更公平、更平等的社會裡,永遠為人民群眾謀求福利與幸福。」

時任新加坡總理李光耀, 9 August 1965

1965年8月9日晚上,時任新加坡總理李光耀透過廣播錄音、以泣不成聲的語氣宣佈新加坡即日起成為主權國家。建立馬來西亞與新加坡合而為一的國家,是李光耀畢生的企盼;縱使如此,在時任馬來西亞首相東姑.阿布都拉曼(Tunku Abdul Rahman)的主導之下,馬來西亞國會以126票贊成、0票反對將新加坡掃地出門(turfed out)。

「新加坡就像一張單腳折疊椅,我要坐在這張椅上,讓它變成鋼鐵。」邁入21世紀第24個年頭的今日,面向大草場(Padang)的政府大廈(City Hall)不再是新加坡的政治中樞,大草場底下的地鐵政府大廈站(City Hall)自從1987年啟用以來,依舊是新加坡最繁忙的地鐵站之一。摩肩擦踵的人潮穿梭於連接萊佛士城(Raffles City)的地下街「CITYLINK」,銜接北橋路(N Bridge Rd.)的出口則通往聖安德列座堂(Saint Andrews Cathedral)。

1.

始建於1835年11月9日,聖安德列座堂(Saint Andrews Cathedral)是新加坡歷史最悠久的聖公會禮拜堂,名稱取自蘇格蘭主寶聖人聖安德烈(St Andrews),以表彰出資興建教堂的蘇格蘭社群,至於教堂土地則是阿拉伯商人阿裕尼(Syed Sharif Omar bin Ali Al Junied)所捐贈。1861年,舊有教堂重建啟用,設計者為英國陸軍中尉Ronald MacPherson,並且雇用印度囚犯建造,1870年升格為座堂。

聖安德列座堂屬於英國哥德式建築(English Gothic architecture),建築長68.58公尺、寬35.5公尺,主要是由中殿(nave)與相互垂直的耳堂(transept)構成;就外觀而言,教堂採用朱南(chunam plaster)覆蓋建築表面,「朱南」又被譯作「豬腩」,是一種沙漿批盪的工法,塗料利用貝殼石灰、蛋清、粗糠,混合浸泡椰子殼的水調製而成,乾燥以後再以水晶或是圓石進行拋光,最後鋪灑皂石粉,讓教堂外觀閃耀無比。

正四方形的尖塔通達天聽,教堂內部斜屋頂空間採用剪刀桁架結構支撐,中殿裡木製座椅成排成列,英國藍則是中殿牆面的主要色調,雖然沒有空調,天花板垂吊的風扇不時捎來陣陣涼意;神聖的祭壇背後,三面瑰麗的彩繪玻璃分別紀念三位對於新加坡貢獻卓著的英國人物,中間為萊佛士,左側為第二任新加坡駐紮官John Crawfurd,右側則是第五任海峽殖民地總督William John Butterworth。整體而言,聖公會禮拜堂陳設簡樸,卻無處不感受到大英帝國統治權力的延伸。

2.

根據氣象預報,今天新加坡降雨機率50%,聖安德烈座堂外卻只見蔚藍的天空,乾爽草地環繞著教堂,教堂尖塔背後矗立樓高42層、由建築師貝聿銘設計,並且建築於萊佛士書院(Raffles Institution)舊址的萊佛士城辦公大樓;大草場對面,前有一如榴槤外觀的濱海藝術中心(Esplanade - Theatres on the Bay),彷彿船艦的濱海灣金沙酒店則聳立於後方的海濱。聖安德烈路(St Andrews Rd)上車輛來往,與氣派的市中心玻璃帷幕大廈分庭抗禮的,是古典的新加坡國家美術館(National Gallery Singapore,以下簡稱「美術館」)。

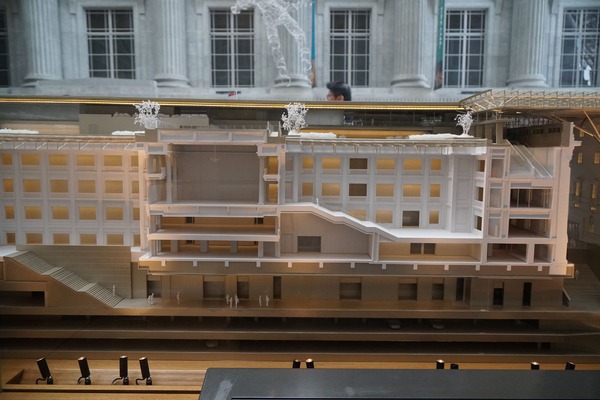

見證新加坡19世紀以來的時代變遷,美術館的前身──政府大廈落成於1929年,先後由建築師S. D. Meadows和Alexander Gordon操刀設計,以鋼筋混凝土為主要建材,融合新古典主義和現代主義風格於一體;政府大廈約四層樓高,朝向大草坪(Padang)的一側總計排列18根高聳的柯林斯柱(Corinthian columns)。

1945年9月12日,盟軍東南亞戰區最高總司令路易.蒙巴頓(Louis Mountbatten)在政府大廈接受日軍第7方面軍司令官板垣征四郎的投降;1963年,李光耀以首任馬來西亞新加坡州首席部長的身份在大廈臺階前宣讀《馬來西亞宣言》(Proclamation of Malaysia),宣佈英國殖民統治的結束。2015年,政府大廈與舊最高法院大廈(Old Supreme Court Building)相互整合,打造出壯麗的新加坡國家美術館。

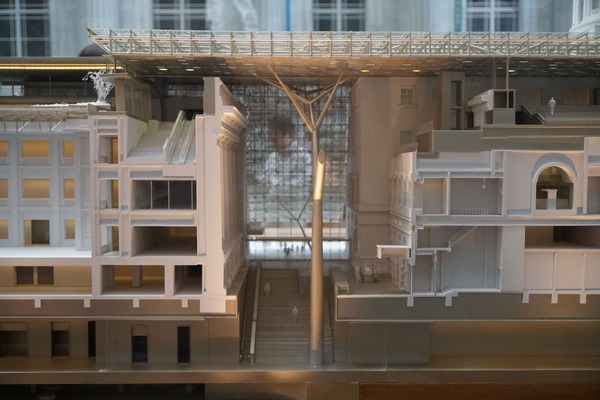

保留原有政府大廈與舊最高法院建築的完整性,美術館藉由層層階梯、電扶梯,以及玻璃帷幕營造出高挑的中央通道;自然光是中央通道的主體,透過狀似藤編的鋁絲面紗阻隔戶外的難耐熾熱,卻又能夠照耀中央通道的每個角落。舉頭仰望,兩座橋梁連接原有兩棟建築,三個樹狀結構橫梁支撐起美術館的屋頂,設計團隊studioMilou Singapore與歷史對話,為美術館創造嶄新的高度,體現新加坡堅韌不拔的國家精神。

座落在美術館東南方,維多利亞劇院和音樂廳(Victoria Theatre and Concert Hall)又稱為「藝術之家」,建築整體竣工於1909年,中間以鐘樓相互連接;面對大草場的一側,一尊青銅鑄造的大象雕像(elephant statue)是泰王拉瑪五世(Rama V)朱拉隆功(Chulalongkorn)於1871年首度訪問新加坡的贈禮。

3.

依照行程規劃,聖安德烈座堂北方的讚美廣場(CHIJMES)才是原本的旅遊目的地,卻因為認錯道路,意外地遇見大草場前的政府大廈。新加坡之旅的第六天,一場午後雷陣雨使我們不得不在地鐵站出口停留片刻;只是沒想到又走錯方向,經過政府大廈和藝術之家,甚至望見幾天前走過、跨越新加坡河的安德遜橋(Anderson Bridge)。藉由Google地圖的指引,從哥裡門街(Coleman St.)轉進禧街(Hill St.)向北。

北端銜接維多利亞街(Victoria St.),南端以哥里門橋(Coleman Bridge)串連新橋路(New Bridge Rd.),禧街(Hill Street)因為比鄰福康寧公園所在的政府山(Government Hill)而得名,又有「總督山腳」(Ong ke sioa kha)或者「吊橋盡頭」(Tiau kio thau)的別稱。除了外觀紅白相間、坐擁1930年代以前新加坡最高瞭望塔的中央消防局(Central Fire Station)、哥裡門街和禧街路口同樣可以看見以往作為英華學校(Anglo-Chinese School)校舍的Childrens Museum Singapore。

落成於1836年,亞美尼亞教堂(Armenian Church)作為新加坡亞美尼亞社群的信仰中心,是新加坡歷史最悠久的教堂;禧街的另外一側,新加坡中華總商會(Singapore Chinese Chamber)創立於1906年,大門匾額不但以繁體字書寫,以「新嘉坡」稱呼新加坡,更以民國紀年標誌匾額懸掛年代。穿越史丹佛路(Stamford Rd),終於到達維多利亞街上的讚美廣場。

4.

十九世紀中葉,天主教巴黎外方傳教會(Missions étrangères de Paris, M.E.P.)跟隨英國與法國海外殖民屬地的擴張,在亞洲拓展宣教版圖;其中,法國傳教士布爾神父(Father Jean-Marie Beurel)以場所精神(Genius Loci)為理念,自1854年起先後建立聖嬰修女院(Convent of the Holy Infant Jesus, CHIJ)、善牧主教座堂(Cathedral of the Good Shepherd),以及聖若瑟書院(St. Josephs College, SJC);1983年,聖嬰修女院遷校至大巴窯(Toa Payoh),讚美廣場(CHIJMES)正是以往聖嬰修女院的繼承。

讚美廣場主要是由三座建築物構成,分別是古德威爾屋(Caldwell House)、孤兒院,以及教堂。古德威爾屋大約建於1840至1841年之間,是讚美廣場最古老的建築,與亞美尼亞教堂、藝術之家,以及詹美回教堂同樣是建築師哥里門(G. D. Coleman)的作品,兩層樓建築的正面呈現半圓形,一樓為接待訪客的客廳,二樓則是修女縫紉、讀書,以及寫作的空間;至於孤兒院的建築風格則是古德威爾屋的延續。朝向維多利亞街,教堂與其兩側通道的廊柱雕刻各式各樣的熱帶鳥類與植物圖案。

一般而言,法國哥德式(Gothic art)教堂為雙塔樣式,作為英國殖民地的新加坡,聖嬰修女院的教堂也呈現單塔立面的造型;不僅如此,五彩繽紛的的地磚(terrazzo tiles)同樣令人印象深刻,雨後的餐廳與商店街少去擁擠的人潮,使人偶得片刻的寧靜。

5.

取名自大草場東邊、舊時為Satay Club的濱海公園(Esplanade park),濱海藝術中心是新加坡DP Architects和英國Michael Wilford and Partners聯合設計的表演藝術中心,於2002年10月開幕;有趣的是,原本外觀設計成燈籠模樣的音樂廳和劇院,雙層玻璃天花板搭建的覆蓋層上安裝香檳色鋁製遮陽板,藉此阻隔室外的烈日與高溫,意外使濱海藝術中心獲得「榴槤」的暱稱。一樓一處公共表演空間,一個有著華人和坦米爾人的合唱團哼唱著「小小的夢想」(Little Dream),台下則有細細聆聽的穆斯林與華人。

從鄰近讚美廣場的善牧主教座堂(Cathedral of the Good Shepherd)搭乘公車到達濱海藝術中心,傍晚時分,一身疲憊的我們只是在水岸靜靜地坐著;面向濱海水庫,新加坡藝術家林序毅(Lim Soo Ngee)在2014年創作的銅雕《吃風》,刻畫出舊時海濱「吃風」出遊的一家五口,無拘無束,恬淡自適,盡享天倫之樂。

泛起一派深邃的湛藍,新加坡河左岸藝術之家矗立典雅的鐘樓,右岸富麗敦酒店前雄踞象徵「獅子城」(Singapura)與「淡馬錫」(Temasek)的魚尾獅;魚尾獅的背後,紅燈碼頭(Clifford Pier)建立於1933年,是近百年來世界各地移民登陸的口岸,如今則有遊船停泊。

夜幕降臨,氣派的中央商務區和濱海灣金沙酒店華燈初上,玻璃帷幕、水泥與鋼鐵矗立的摩天大樓如星空般閃耀動人。

“Even from my sick bed, even if you are going to lower me into the grave and I feel something is going wrong, I will get up.”

(就算我在病榻上,即便是你們就要把我放進墳墓裡了,我覺得有什麼事情出錯了,我就會爬起來。)

下一則: 第14回[新加坡。東陵] Singapore Botanic Gardens 新加坡植物園 (世界遺產:新加坡植物園)