核廢料怎麼處理?/兼談人類與能源的永續相處

2025/08/20 14:11

瀏覽601

迴響2

推薦11

引用0

核能電廠再度成為話題,作為一個四十年前的核子工程學生,認為這是個科技問題,不是政治議題,更不是道德問題,想藉此分享一點看法。不管是否與公投有關,瞭解與未來生活息息相關的核能議題,也是件好事。而且現代人有一大優勢:「AI」。專業知識不再遙不可及,任何疑惑毋需道聽途說,直接大膽用白話文提問即可。Grok、Perplexity、ChatGPT…就算不完全精確,已能提供詳細客觀的資訊(個人偏愛Grok)。如果透過不同平台比對,使用「深入研究」進階功能,或依聯結參閱原文,都可以查詢得更深。所以這裡不多談理論,列出的問題不妨直接貼給AI 提問即可。

◆近年新聞,核能在2022年被歐盟列為綠能,列入「永續經濟活動」清單【請查→「歐盟為何把核能列為綠能」】。可見現代社會已經認同核能發電效益高、不產生空污、不破壞生態。然而,人們最疑慮的問題,仍然是「核廢料怎麼處理?」。

◆最簡單粗暴的答案,就是「埋起來」。細緻點講,就是用精密設備封裝,藏到地下安全儲藏點。為什麼核廢料「埋起來」就好?因為放射線不是無限穿透的東西。如果它能無限穿透,那麼核能在人類社會根本不可能被使用。試想,那些雄壯威武的核動力航空母艦若無法隔離輻射,艦上官兵出航前就先被團滅,還能保家衛國嗎?【請查→「放射線可以屏蔽嗎?」】。

◆核幅射可以被屏蔽,那麼核廢料如何儲藏?芬蘭已建立被視為典範的核廢料永久儲存場【請查→「芬蘭如何眝存核廢料?」】瑞典、法國、挪威等國也都發展出成熟的儲存技術。對這些國家而言,核廢料儲存並非不可克服的難題,而是需要長期規劃與管理的工程問題。儲存本身基本安全,人們擔心的是「意外」。如果地震或戰爭風險低,儲存技術成熟,這些高科技國家甚至靠提供儲存服務就可以賺錢。台灣核廢料目前眝在電廠內,尋找長久儲存點是未來必須的配套選擇。

◆有人會問:就算可以埋在地下,難道不是「禍留子孫」?這其實是個迷思。一般人觀念大概這樣:放射性物質是核電廠製造的垃圾,就算可以埋到地下,也會為害子孫。這其實是一種誤解。放射性物質並非人類發明的垃圾,而是宇宙原本就存在的能量體,人們真的不用憂心它的永久存在。

我希望有這種想法的朋友不妨先放下成見,閉目想想。這個無垠的黑暗宇宙,如果有一點光,如果有一點溫暖,是哪裡來的?沒錯,就是核能。恆星上的核分裂和核融合(另說核聚變與核裂變)【請查→「什麼是核分裂和核融合?】,「質能互換」支持了我們所知的原生能量。太陽每秒有4到6億噸質量轉化為能量,它的光與熱,成為地球萬物生命的起源【請查→「太陽能源從何而來?」】。能源當然是危險的,人們知道長時間曝曬陽光可能導致皮膚癌,來自太陽和宇宙的幅射線無所不在,如果不是大氣層保護,人類早就被可愛的太陽公公幅射線照到死光光。但這從未阻止人們敬畏和熱愛太陽。上古人類就懂得敬拜太陽,如果古人懂一點科學,他們或許應該要直接敬拜核能。

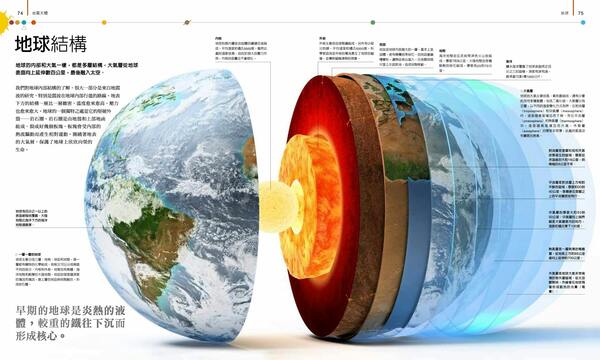

人類寄居在薄薄的穩定地球表層,平日好山好水,只有地震或火山爆發,人們才驚覺地球其實無比凶險。你離辦公室10公里,但是腳下10公里是什麼東西,連現代科學家都無法完全弄明。地殼下放射性物質、高溫、致命物質…多到無法想像,放射性元素半衰期可達百億年之久,各種反應讓地心溫度維持攝氏6000度以上。人類子孫就算滅亡一萬次,這些東西還是天長地久。放射性物質埋進土裡,就像一包鹽丟進了海,真不用替地球擔心鹹著了。

我只想提醒人們,放射性物質才是宇宙的「原住民」,是一切之始。人類自許是地球的主人,其實只是渺小的過客。把放射性物質稱為「毒」,就像罵太陽是禍害一樣沒有必要。「非核家園」只是人類視角的一種浪漫情緒,真象是人類活在頭頂和腳下兩座巨型反應爐之間,並賴以生存,應該說「沒有核,哪有家?」(這才是客觀事實)。上帝賜予的能源既強大又危險,人們排斥它、抗拒它是沒有用的,而是建立健康心態,去瞭解它、善用它、利生避險,與它和諧永續相處。

◆使用核能有風險嗎?當然有。世界上所有事物都有風險,搭飛機、騎重機,甚至只是過馬路買奶茶,都拿命在試不同概率的風險。人們放心做,是因為「相信風險在可接受範圍」。因此即使空難頻傳,人們仍願意搭機旅行,因為估計掉下來的應該不會是自己。車禍死亡人數更多,但不影響人們乘車,那是普遍接受吃燒餅一定會掉芝麻的概率。那麼核能對人身安全的風險有多高?依世界統計資料精算,每一個人每年因核電廠事故而死亡的機率約為 2.4 × 10⁻⁸(即約0.000000024,或41670000分之一)【請查→「一個普通人因為核電廠事故而死的每年機率有多少?】,但是因燃煤電廠空污導致死亡的人數全球每年有多少?約870萬人【請查→每年因燃煤電廠空氣污染導致死亡的人數有多少?】。有興趣的朋友也可以查其他各種致命死因人數,做個比較。

◆我們可以不用核能嗎?可以,但是人本身是罪魁禍首。只要有人、有物慾,想開電動車又講手機,冬天開暖風夏天開冷氣,問AI問題還要它畫吉卜力…就一定會用很多電。但是除了核電之外,所有能源都是壓榨和我們同生態的東西,更糟的是,這些東西還可能會傷身、傷環境,近年更失控到超乎想像。多害總要權其輕,這就要交給專業來捻斤兩。這點清德兄倒是說得很對,這些是專業問題,其實並不適合老百姓用情緒和風向決定。但這就是社會學的問題了,我沒法出主意。

◆結語

◆近年新聞,核能在2022年被歐盟列為綠能,列入「永續經濟活動」清單【請查→「歐盟為何把核能列為綠能」】。可見現代社會已經認同核能發電效益高、不產生空污、不破壞生態。然而,人們最疑慮的問題,仍然是「核廢料怎麼處理?」。

◆最簡單粗暴的答案,就是「埋起來」。細緻點講,就是用精密設備封裝,藏到地下安全儲藏點。為什麼核廢料「埋起來」就好?因為放射線不是無限穿透的東西。如果它能無限穿透,那麼核能在人類社會根本不可能被使用。試想,那些雄壯威武的核動力航空母艦若無法隔離輻射,艦上官兵出航前就先被團滅,還能保家衛國嗎?【請查→「放射線可以屏蔽嗎?」】。

◆核幅射可以被屏蔽,那麼核廢料如何儲藏?芬蘭已建立被視為典範的核廢料永久儲存場【請查→「芬蘭如何眝存核廢料?」】瑞典、法國、挪威等國也都發展出成熟的儲存技術。對這些國家而言,核廢料儲存並非不可克服的難題,而是需要長期規劃與管理的工程問題。儲存本身基本安全,人們擔心的是「意外」。如果地震或戰爭風險低,儲存技術成熟,這些高科技國家甚至靠提供儲存服務就可以賺錢。台灣核廢料目前眝在電廠內,尋找長久儲存點是未來必須的配套選擇。

◆有人會問:就算可以埋在地下,難道不是「禍留子孫」?這其實是個迷思。一般人觀念大概這樣:放射性物質是核電廠製造的垃圾,就算可以埋到地下,也會為害子孫。這其實是一種誤解。放射性物質並非人類發明的垃圾,而是宇宙原本就存在的能量體,人們真的不用憂心它的永久存在。

我希望有這種想法的朋友不妨先放下成見,閉目想想。這個無垠的黑暗宇宙,如果有一點光,如果有一點溫暖,是哪裡來的?沒錯,就是核能。恆星上的核分裂和核融合(另說核聚變與核裂變)【請查→「什麼是核分裂和核融合?】,「質能互換」支持了我們所知的原生能量。太陽每秒有4到6億噸質量轉化為能量,它的光與熱,成為地球萬物生命的起源【請查→「太陽能源從何而來?」】。能源當然是危險的,人們知道長時間曝曬陽光可能導致皮膚癌,來自太陽和宇宙的幅射線無所不在,如果不是大氣層保護,人類早就被可愛的太陽公公幅射線照到死光光。但這從未阻止人們敬畏和熱愛太陽。上古人類就懂得敬拜太陽,如果古人懂一點科學,他們或許應該要直接敬拜核能。

人類寄居在薄薄的穩定地球表層,平日好山好水,只有地震或火山爆發,人們才驚覺地球其實無比凶險。你離辦公室10公里,但是腳下10公里是什麼東西,連現代科學家都無法完全弄明。地殼下放射性物質、高溫、致命物質…多到無法想像,放射性元素半衰期可達百億年之久,各種反應讓地心溫度維持攝氏6000度以上。人類子孫就算滅亡一萬次,這些東西還是天長地久。放射性物質埋進土裡,就像一包鹽丟進了海,真不用替地球擔心鹹著了。

我只想提醒人們,放射性物質才是宇宙的「原住民」,是一切之始。人類自許是地球的主人,其實只是渺小的過客。把放射性物質稱為「毒」,就像罵太陽是禍害一樣沒有必要。「非核家園」只是人類視角的一種浪漫情緒,真象是人類活在頭頂和腳下兩座巨型反應爐之間,並賴以生存,應該說「沒有核,哪有家?」(這才是客觀事實)。上帝賜予的能源既強大又危險,人們排斥它、抗拒它是沒有用的,而是建立健康心態,去瞭解它、善用它、利生避險,與它和諧永續相處。

◆使用核能有風險嗎?當然有。世界上所有事物都有風險,搭飛機、騎重機,甚至只是過馬路買奶茶,都拿命在試不同概率的風險。人們放心做,是因為「相信風險在可接受範圍」。因此即使空難頻傳,人們仍願意搭機旅行,因為估計掉下來的應該不會是自己。車禍死亡人數更多,但不影響人們乘車,那是普遍接受吃燒餅一定會掉芝麻的概率。那麼核能對人身安全的風險有多高?依世界統計資料精算,每一個人每年因核電廠事故而死亡的機率約為 2.4 × 10⁻⁸(即約0.000000024,或41670000分之一)【請查→「一個普通人因為核電廠事故而死的每年機率有多少?】,但是因燃煤電廠空污導致死亡的人數全球每年有多少?約870萬人【請查→每年因燃煤電廠空氣污染導致死亡的人數有多少?】。有興趣的朋友也可以查其他各種致命死因人數,做個比較。

◆我們可以不用核能嗎?可以,但是人本身是罪魁禍首。只要有人、有物慾,想開電動車又講手機,冬天開暖風夏天開冷氣,問AI問題還要它畫吉卜力…就一定會用很多電。但是除了核電之外,所有能源都是壓榨和我們同生態的東西,更糟的是,這些東西還可能會傷身、傷環境,近年更失控到超乎想像。多害總要權其輕,這就要交給專業來捻斤兩。這點清德兄倒是說得很對,這些是專業問題,其實並不適合老百姓用情緒和風向決定。但這就是社會學的問題了,我沒法出主意。

◆結語

四十年前讀核工,坦白說,我的成績很差,經常被當。但我比較感性,依然記得閱讀原子科學、量子物理時的感動,那精妙的宇宙規律曾讓我熱淚盈眶。我閱讀物理學家傳記,欣賞那些大師論辯時的機鋒。當探索物理到極微、極速、極遠、極久,就會推論到不同的宇宙觀,那就跨到哲學的領域。我不僅讚嘆宇宙的奧妙,也敬佩那些為人類尋找美好未來的前輩。那些人都是菁英、天才,日夜不懈,以一股淑世善念,窮一生之力破解宇宙之謎。四十年過去,核能技術應該又與當年有天淵之別,我甚至聽說核聚變的使用也找到曙光,到時連核廢料都不必煩惱了(四十年前,這個問題答案只有「不可能!」三字。但是當年觀念,不也認為電池不可能帶動飛行器嗎?)【請查→核聚變可以被人類使用嗎?】

我的雜想,無助於技術,但也許有助於態度。核能是能量之始、萬物之母,所謂「因瞭解而無懼」,人們可以不必懷抱莫名的排斥,可以用謙虛與開放的態度研究,精益求精找到與能源和諧共存的方式。我絕不是激進的科技信仰者,甚至覺得近年科技腳步實在太快了。但是我相信「利用厚生」永遠是科學家的志願。小心謹慎的探索,這才是人天一體,真正的永續。

我的雜想,無助於技術,但也許有助於態度。核能是能量之始、萬物之母,所謂「因瞭解而無懼」,人們可以不必懷抱莫名的排斥,可以用謙虛與開放的態度研究,精益求精找到與能源和諧共存的方式。我絕不是激進的科技信仰者,甚至覺得近年科技腳步實在太快了。但是我相信「利用厚生」永遠是科學家的志願。小心謹慎的探索,這才是人天一體,真正的永續。

(楊忠衡 2025/08/20)

你可能會有興趣的文章:

迴響(2) :

- 2樓. Charles Lin2025/08/23 23:32幸會,那我應虛長您幾屆,我是63級(1974畢業)。

- 1樓. Charles Lin2025/08/21 14:31謝謝楊先生深入淺出的大作,我們社會需要的是如您大作的理性探討,而不是情感勒索式的恐嚇,或意識型態式的盲從,台灣已虛耗太多的社會成本,及經濟成本在這個議題上。您大作上說您是四十年前的核子工程學生,我猜是清華核工的,我是您隔壁學校的,說不定還曾在梅竹賽碰過面!

哈哈,我是清華大學核工系86級(相當於交大75級),就是梅竹賽輸得很慘那級。幸會喔! 楊忠衡 Mel Yang 於 2025/08/21 20:49回覆