公元 147 年,東漢第 11 位皇帝劉志即位,時年 15 歲,死後廟號「威宗」。可後來史官認為這個皇帝一生作為,實在侮蔑了這個「威」字,就動筆改了。改成什麼呢?此即大家如今熟悉的「東漢桓帝」。

在他之前,是東漢質帝, 8 歲即位。再前是沖帝,這位「老爺子」坐上大寶時,還在吃奶,勉強算兩歲。

兩個小皇帝,同樣的下場,屁股都還沒坐熱,都在各自的隔年被梁冀所毒殺。大臣敢冒天下之大不諱,連弒兩個皇帝,這梁冀是哪來的膽子?

因為他的妹妹,是沖帝的母親,漢順帝的正牌皇后。外戚之囂張,於此可見。也就是因為這樣,即位不久的質帝只是當面說他一句:「卿,跋扈將軍爾。」搞得梁冀又懼又怒,所懼者一旦小皇帝成年親政了,自己還能不被抄家滅族?索性惡向膽邊生,毒死他唄,另扶比較知道好歹,也易受他控制的劉志當皇帝。

這一下,梁冀可就落到一著棋錯,滿盤皆輸的光景。

儘管劉志稟性平庸,貌似恭順,但把自己至親堂兄弟毒殺的不共戴天之仇,可是銜恨在心。當時,梁太后猶仍在世,他不得不忍讓再三,到得公元 159 年,這靠山撒手西歸的一倒,桓帝就動手了。

可動手,也要講究實力。問題在梁氏一族經營近 30 年,舉朝都是他們的人馬;桓帝,一個空架子,哪來實力?於是,他找了平常緊隨左右的單超、徐璜、唐衡等五個宦官,利用召見獨對的機會,一舉誅之。 27 歲的皇帝給他們的賞賜‧封為「五侯」。

前門驅虎,後門引狼,這當然是以毒攻毒,飲鴆止渴,為後來的兩次「黨錮之禍」,種下災苗。

以此,在朝廷間,外戚和宦官彼此兵戎相見,殺來殺去,老百姓的日子怎麼可能過得安生,天下焉能不大亂?而物質的匱乏,精神上自然是備感空虛。而這種普遍充斥的虛無感,又早在順帝時就已瀰漫在民間。

張陵〈一說,張道陵〉所創立的道教,正是在這段時間趁虛而入 ,靜坐、吐納、參道、煉丹、習武、求仙,頗得百姓歡迎。人人吃不飽之餘,只好寄託在早死早超生。當然啦,最好是一顆丹丸吃下肚子,立馬羽化成仙。

《參同契》這本道教仙書,於焉在桓帝統治時期出爐,又名《萬古丹經書》,由此可見當時的百姓有多苦悶,有多躁鬱。

談到此書的作者魏伯陽,自號「雲牙子」,可不但桓帝年間無人知其來歷,即便是後人也不知其所終。充斥在他身上的,只是各種玄之又玄的傳聞怪譚,有講他是浙江會稽縣人,在長白山上受張陵真人所授,告以「鉛汞之理、龍虎之機」,遂得三昧真傳。

真是「神」也。

可又要講了,什麼叫神?無可名之,謂之神。翻成白話,這個人、這件事,讓人真不知怎麼說才好,就叫做神,神經病的「神」。

參同契,也是如此。

說穿了,這本書不過就是為開爐煉丹找理論基礎,硬拿易經和黃老學說當外衣、做包裝,所以內文務求其艱深晦澀,越是讓人看不懂,才越顯,其仙道之妙也,不拜道教師父是學不會的,遑論悟道成仙。

一本道教煉丹的神經病迷宮,就是讓人越看越迷,理論再胡說八道,可實在是經不起科學的檢驗。 這就像今世的法輪功,所謂的「法輪大法」,全都抄自佛道的一般概念,以之欺人一樣。

鉛汞之理,不就是化學毒物嗎?想要做仙的,當然是包吃包中,可以自速其死,也可以慢性中毒到腦神經瘋狂而亡。

這樣的一本書,早該隨時代淘汰了,讓我不解的是,南懷瑾還是在晚年開講,講得玄之又玄,什麼氣機、陰陽、任督二脈都拉來亂說一通,還分別出了三本書。老頑童變成老糊塗,而信者眾。

有人真聽得懂嗎?

聽得懂,也是「依人不依法」,披上佛教外衣,和佛法毫不相干的迷信。

●註:此文係讀UDN格主宅豬阿魯巴〈基本的基本功〉一文,有感而發。盡信書,不如無書也,正是基本功所在。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 26樓. 揚升之路2010/06/08 12:55抱歉,誤會了

抱歉,誤會了 - 25樓. 麥芽糖2010/06/07 01:02故部疑陣 自取滅亡

麥芽糖對於古人的修行, 稍有研究. 也體會修行的確超越科學的解釋. 因為從小的科學訓練, 很瞭解修行與人生奧妙, 是經得起科學考驗的學問.對於道家的接觸, 讓麥芽糖相信: 道家在我國的歷史上, 在佛家之先, 有其擅長之處.可惜: 道家不傳外人的惡習, 經文的故部疑陣, 浪費後人的時間不說, 還造成傳遞的障礙.基本上: 修行是很科學的研究, 與宗教沒有關係.坊間的迷信橫流, 讓上好的智慧, 徒然浪費. 可惜!

老丐兄講的,頗值深思。

銀正雄 於 2010/06/07 05:40回覆 - 24樓. 桢之干2010/06/06 17:30看樹

看樹是很有樂趣的。

假如你走在路上,忽然看見一顆蒼翠欲滴、遮雲蔽日的大樹,你就在它的樹蔭下坐下,聽它枝頭的鳥鳴,聽它的樹葉在風中的應和,然後開始遐想:“是誰播下了它的種子?是風吹來的、鳥銜來的或者是一個路人隨手種的?它的根在地下是如何穿行的?有什么樣的甘泉在滋養它?它經過了多少的磨難才長成今天的樣子?它的種子又飄往何方......?”

如果這正是清晨,你坐夠了就繼續上路,然後再囬頭看它在陽光中的美麗和生機,心頭也許會湧起一絲的平靜或者愉悅。

我就象看樹一樣,看祖先畱下來的文化。

我可不同,我看樹,常不問樹名,我就只是看樹‧看到發呆。等到心念一動,該走了,就走。為此,老被內人笑我在恍神,哈哈。

銀正雄 於 2010/06/06 17:56回覆 - 23樓. 東耳2010/06/06 17:27謝謝銀兄的解釋

謝謝銀兄的解釋,讓我家兩個愚人對台灣近六十年佛教的演進有個了解。不敢當,無非閒扯。 銀正雄 於 2010/06/06 17:53回覆 - 22樓. 桢之干2010/06/06 17:19我玩的是興趣

其實對於儒、道、釋,我哪家都不信的。馬克思也是不信的。

中國文化很有意思,我也有點興趣,就自己看看,自己想想。眼中也沒有啥大師需要我景仰的,不管哪個大師的東西,就是看看而已。覺得他說得很有理的,就心頭讚嘆,“確實不凡,長見識了”;覺得大師不講理的,就先放一邊,說不定哪天我悟性提高了,他又有理了;還有的“大師”,那是顯然沒有道理,無論如何也沒有道理的,就當看色情小說一樣,看過就丟,反正就是好玩,我不照他說的來就是了。

不過對佛家、道家宗教的定義,我還真的是冥頑不化,就是死活不認可。也遇到一些所謂的高人要度我,最後都被我氣半死的。

但是作為哲學的道與禪,我是一點也不敢開玩笑的。我把他們當作一顆有生命的偉大的樹一樣在看,邊看邊歡喜讚嘆。

講得好,痛快。

不過,是先有佛經,才有佛教哲學。這次第,有先後。前者,直指人心,後者,整理成一門學問。佛法三門,經、律、論,合之為戒、定、慧。其中,論,最晚出來,正是把經、律做為哲學上的探討,只是以手指月的「指」,不是月。

至於民國後的佛教哲學,那只能當成學院派在鑽研了。

這無好壞,隨人所取。

銀正雄 於 2010/06/06 17:53回覆 - 21樓. 東耳2010/06/06 16:09小時懵懂、大又迷糊

我是個門外漢:簡言之,儒是入世,佛、道是出世,唯道重符籙、煉丹。求善、吉、緣大致是相同的。

記得小時逢年過節,可熱鬧哩。跟著爸媽在家裡或院子燒香燒紙,看著父親寫春聯、畫符,還真俐落。學生時外出遠足或旅行,過個廟寺總會進去拜一拜、燒個香的,在許多細節上也沒注意有佛、道之分。

等到自己成家後,太太跟我說,佛的廟如大雄寶殿是不燒香的,燒香紙的是道的寺,依她就對了。

依我看,台灣一般的民間風俗,似佛又似道,有些想法習俗也不是涇渭分明。我跟太太說,心誠就好。隨著科技的進步,最近不是流行用“簡訊”拜年。東耳兄跟大嫂講的,正是佛法所講的「隨緣」之理。

1970年代以前,台灣的廟宇因受日本殖民影響,都是日本神道教,和尚是可以結婚的,尼姑也行。一家廟,常是一家人把持,肥水不落外人田,如現在的觀音山,還有這遺風。

因此1950年代,從大陸隨著國民政府來台的,如廣欽、星雲、慈航、印順等高僧,推廣正信佛教,只得從頭來,這幾位剛好代表禪、淨、教、密和唯識,在全省各地默默耕耘,至於聖嚴則要到1970年代,方始嶄露頭角,證嚴則是印順的弟子。

他們為真正的中國佛教傳下一脈香火,也在80年代和90年代一時鼎盛。

銀正雄 於 2010/06/06 17:01回覆 - 20樓.2010/06/06 15:01儒、釋、道

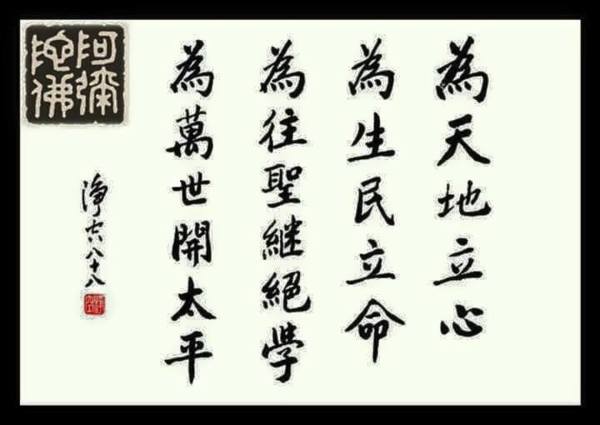

儒釋道, 確是中華文化的基礎, 三者都互相影響, 你中有我, 我中有你. 然而三者也有其不同處, 儒者以天下蒼生為己任; 為天地立心, 為生民立命, 為往聖繼絕學, 為萬世開太平是儒者的職志. 佛道則以修身為主, 而且所修的以柔為主, 不若儒者剛烈.

然而, 中華文化之以儒釋道為基礎, 那是秦以後大一統的專制所造成的. 今天要真能發揚中華文化, 還必須取先秦諸子之所長, 而不限於此三家了.

讀了楨之幹兄的貼文, 本人獲益良多. 希望楨兄多貼多介紹, 謝謝.

是的。 銀正雄 於 2010/06/06 15:46回覆 - 19樓. frank0606062010/06/06 14:56123

麵線:

他有這能耐,不必出家進白蓮教

先得諾貝爾獎,再等著當國家主席

以前大家証實赤腳醫生能挑蛀蟲

後來更多人証實那是騙局~~~

我可不能笑,一笑就變成在笑麵線兄,對不?

銀正雄 於 2010/06/06 15:45回覆 - 18樓. 桢之干2010/06/06 13:33畫符

重慶還有一個叫紹龍觀的道觀,是明朝傳下來的。

春節的時候去玩玩,道士送我幾張符。於是對那玩意有了興趣,如何畫出來的。就去看《抱樸子》,裡邊有各種各樣的符。

看了半天,突然大笑:

原來這符的畫法,和我們現在的集成電路的印刷電路有很類似的地方。我敢打賭,要是那《抱樸子》中的符給一老外看,問他是啥,他多半說:“IPOD的印刷電路?”

呵呵呵。

這個好玩。

銀正雄 於 2010/06/06 15:44回覆 - 17樓. 桢之干2010/06/06 13:20修心

中國的儒、道、釋三家的法門,大同小異,歸結起來,修心而已。

如何修心,荀子早就說了其不二法門,曰:

虛一而靜。

人心就好比一個裝滿了水的盆子,叫“鑑”,它可以反映萬物。可是如果它的水在動,所反映的事物也是扭曲的。

虛,方能容物;一,而能持之以恆,而能一以貫之,而能知天地一指;靜,心如止水,方能為鏡而反映萬物。

儒、道、釋的修行,無能是見性、悟道或悟禪,根本的法門不外如是。

我那門都沒有修,是外行看內行,故如是說,如是觀。在方家眼中,不值一晒。