林峰田 2020/11/11

一、 四種角色

電腦是一種工具。空間規劃者和電腦的關係可以有以下的四種角色:工具的使用者、開發者、資訊系統規劃者、理論研究者。 第一種是最常見的使用者角色。一般人直接使用現有的電腦工具, 例如:LINE, Google, Word, Excel, PPT, AutoCAD, GIS, 統計分析軟體、資料庫管理系、...。 但是現有的工具會受限於它既有的功能。如果要有一些進階的、或者客製化的特殊功能,便要自己撰寫程式、打造適合於自己使用的工具,這時是第二種角色。 例如,開發數理分析預測模型、 網路爬蟲、人工智慧、 影像判釋、專家系統...。工具撰寫者必須要熟悉電腦程式語言 ,例如:VB、C、C#、Python...,對於物件導向式設計(Object Oriented Programming)、 服務導向式架構(SOA, Service Oriented Architecture)、資料交換標準、開放式資訊系統(Open System) 也要有一定的認識。

都市規劃者除了扮演工具的使用者和開發者兩種角色以外,也可以是資訊系統的規劃者和資訊理論的研究者。最近世界各國都在推動智慧城市,但是大多都是著重於交通、防災、智慧路燈、衛生、安全、環保...等個別領域的應用,但是很少是從都市發展、整體都市治理的角度,來做跨局處、跨部會整合性系統規劃。雖然許多資訊整合顧問公司也宣稱可以做資訊系統的整體規劃,但是大多仍然偏重於技術面,或者資訊管理,對於政府各個部門的業務,不見得能夠很快的掌握。而這正是都市規劃者可以貢獻一己之力的地方。 換言之,都市規劃者如果對於成為開發者的電腦知識有一定的了解,也可以扮演第三種角色,成為電腦工程師以及業務單位使用者的溝通橋樑。

上面所說的,仍然是偏重於電腦技術方面的考量。但是我們能不能有從都市規劃角度出發的資訊系統理論呢?早期有關於預測人口、住宅、交通、土地使用、產業的大型數理模型,可以說是最典型的代表。 雖然後來受到社會批判理論、複雜系統理論的挑戰,無法處理不可量化的變數,以及無法收斂的非線性複雜系統,而使得大型數理模型不再受到青睞。 但是我們必須注意到,在經濟領域,大型的經濟數理分析預測模型仍然大行其道。雖然經濟預測模型經常失準,但是仍然是作為經濟決策的重要參考依據。我們是否太早放棄了都市發展的大型數理模型?我們是不是應該要調整對他的態度? 不要把它當作能夠精準預測未來的工具, 而是作為都市發展的邏輯思考以及政策參考?

在大型數理模型之後,地理資訊系統的出現可以說是一個劃時代的突破,因為都市計畫離不開以地圖為基礎來表達空間的概念。但是現在的地理資訊系統大多被用來作為疊圖、熱點分析、土地使用管理的輔助性工具,在學院裡發展出來的多主體土地使用發展模擬(Multi-agent Based Modelling)、型構語法(Space Syntax)、目前仍然很少被運用在實務上,可能需要假以時日,繼續深化應用,才能有所推廣。

規劃電腦工具的發展或者新工具的創新開發,不能只靠電腦工程師,都必須結合資訊理論和都市規劃理論才能有所進展,這也是規劃者的第四種角色。展望未來,資訊理論在空間規劃與治理方面,仍然有非常大的潛力。其中,「理解與溝通」是規劃者面臨最大的挑戰之一,這涉及到了語意學的問題。升格為直轄市前後的台南市,空間範圍、人口數量、行政組織...都是不同的,但是他們都被稱之為「台南市」,但是卻有著不同的涵義。不同縣市的「第一種住宅區」 的建蔽率、容積率等土地使用管制可能並不相同。這些同名異義或者異名同義的名詞概念會造成認知的誤解,或者溝通上的困難,尤其是「跨領域整合」的時候,望文生義經常造成理解上的錯誤。以防災為例,涉及了氣象、土地使用、交通、土木、水利、社會、經濟...等多種領域,更重要的是與民眾的溝通。這些不同領域的專家或者社會大眾對於 「防災」有不同的理解、使用不同的詞彙, 造成了整合和溝通上的困難。為了解決這個問題,最近許多領域都開始建立他們的「知識本體」(Computational Ontology) 。什麼是知識本體呢?簡單的來說,知識本體便是透過一些標準化的電腦語法來表達知識網路(knowledge network),讓電腦能夠「理解」 知識。目前我們所使用的email、LINE、社群網路,基本上都只是扮演郵差的角色,溝通理解的工作還是在位於兩端的人類使用者身上。 知識本體是將知識建立在電腦上面, 讓電腦能夠理解知識的內涵和意義,而不再只是資訊的傳遞者。 一旦各個知識領域都用標準化的語法建立各自的知識網絡,便可以做跨領域的知識整合,找出不同領域之間知識的相同和相異之處,避免溝通上的誤解。就像管絃樂團,各種樂器的演奏者各有專精,但是透過指揮者(指揮的手勢也是一種標準肢體語言)協調各種樂器的演奏。又如建築圖的標準圖式語言,讓結構、機電、弱電、營造廠、土木工程師、物業管理者、購屋者、住戶…都能正確的理解建築空間設計。知識本體便是這種溝通橋梁的角色。知識本體的理論基礎奠基在離散數學的拓樸學(topology)、資訊科學的資料結構和資料標準,以及領域知識(domain knowledge)本身。都市計劃系所的學生所學的便是有關於空間規劃領域的各種知識。這些領域知識是用人可以理解的方式儲存在人腦之中。人腦雖然是創意之所在,但是也經常不夠精準而造成誤解。相對的,知識本體是用電腦可以理解的方式,把領域知識儲存在電腦之中,可以相當精準,但是創意還是遠遠不如人腦。人腦和電腦的長處及短處是可以互補的,正如人的雙腳和汽車是可以互補的,適應不同的地形和路況,達到交通的目的。

知識本體也可以被應用在「法令競合」上面。根據大法官742號解釋, 人民如果認為都市計畫損害到他的權益,便可以直接提起行政訴訟。行政訴訟法也因應在第二篇增訂了第五章「都市計畫審查程序」。我們可以想像將來可能會有不少的都市計畫行政訴訟案件。人民的土地權益涉及的不只是都市計畫法系和國土計畫法系,也會涉及土地法系、建築法系、 環評法系、水土保持法系、防災法系...。各個法系之間也會有同名異義或者異名同義的問題。例如,同樣是農委會主管的水土保持法和山坡地保育利用條例,對於「山坡地」就有不同的定義。依據都市計畫法所訂定的水源特定區計畫,採取的是限制性發展,和一般認知的都市發展,可以新建大量的建築物,是完全不同的概念。有時候專家都會被搞混了,更何況是非空間專業背景的人士和一般社會大眾。所以,建立不同法令的知識本體,利用專家系統串接不同法令之間的邏輯關係,應該也是一項非常具有實務應用價值的資訊工具。

許多國家都把5G通訊技術以及量子電腦作為國家發展戰略。 新資訊科技的進展會對資訊社會帶來根本性的翻轉,提高人類對於處理海量資料以及困難問題的解決能力。海量資料包括了 需要大量傳輸的影音資料,以及從各種IoT感測器所匯集而來的資料。5G通訊技術提高了海量資料的傳輸能力,量子電腦則對困難的複雜問題帶來新的希望。不過,問題的本質仍然在於如何描述困難的複雜問題。如果無法明確的界定問題、表達問題, 再高計算能力的電腦也是無能為力的。從數學的角度來看,困難的複雜問題具有非線性、遞迴、組合爆炸、連鎖反應...等特性。空間規劃問題顯然是一個困難的複雜問題,但是,如何界定它、表達它呢?這是空間規劃研究者要面臨的下一個挑戰。

二、支持關係

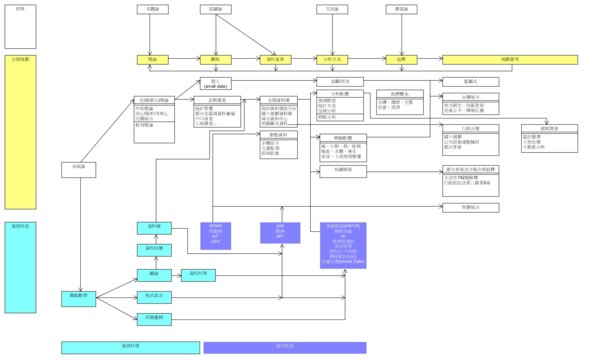

接著我用一張圖來表示,在不同階段,空間規劃理論和資訊科技之間的關係。大體上來說,資訊科技的發展支持著空間規劃理論的深化和進展。

在第二次世界大戰以前,電腦還沒有問世,花園城市、中地理論、區位理論、同心圓理論、扇形理論...已然成形。建築師和都市規劃師會基於這些空間規劃理論,觀察空間環境、憑藉著個人素養及專業知識,直觀的提出未來的都市藍圖。

收集資料、進行分析預測、詮釋分析的結果,最後進行空間規劃。第二次世界大戰之後,電腦問世,帶動了各個領域的發展,空間規劃領域也不例外。由於資料庫管理系統的出現,政府定期進行戶口普查、工商調查,編制統計要覽、都市及區域資料彙編等資料庫。 規劃者應用這些資料,利用統計模式,進行人口、產業、交通、土地使用的預測,作為空間規劃的依據。

隨著網際網路、物聯網、感測器、無人機...等資訊科技的進步,規劃者所能夠應用的資料更為豐富、多元,不只可以納入相對靜態的地形圖、地籍圖、道路系統圖、都市計畫土地使用分區圖,還可以透過手機信令、交通監測、即時影像,掌握動態的都市發展狀況,形成了「大數據」(big data)時代的來臨。 近年來世界各國紛紛推動政府資料開放平台,希望民間以及企業能夠充分利用政府的資訊,開創新的知識經濟。在台灣,除了行政院有政府資料開放平台[1]之外,許多地方政府也有建置自己的政府資料開放平台,有的甚至於應用SOA[2]技術,設立城市資料中心,整合跨局處的資訊,提高都市治理的效能。對於空間規劃者而言,營建署城鄉分署所建置的「國土規劃地理資訊圖台[3]」收集了各個縣市的都市計畫土地使用分區圖,以及規劃所需的環境敏感、災害潛勢、國土保育、衛星影像等圖資。其他更多的圖資也可以從TGOS[4]網站或者各部會網站下載,或者透過API取得。

大數據在都市規劃的應用還在一個非常初期的階段,大多仍在論文研究及一些小型的案子上有用到。為增強同學們在這方面的能力,從2020年開始,成大都市計劃學系開始建置 「先進都市資訊科學創意教室」(Adanced Urban Informatics Classroom,簡稱AUIC) ,結合課程,蒐集政府的開放資料、爬取網路資料, 建立都市發展的大數據資料庫,作為教學使用,增進同學們對於大數據資料的收集及分析技巧,以及正確判讀資料的能力。

面對這些排山倒海的大數據,環境分析模擬的工具也有長足的進步,例如:空間疊圖分析、熱點分析、風環境、熱環境、日照陰影、能源消耗、淹水、車流、空氣品質、土地使用變遷...等環境模擬分析。這些模擬分析的結果仍然需要透過空間規劃治理者的詮釋解讀,甚至於建立永續、健康、生態、高齡友善...等各種指標體系,作為衡量空間規劃以及行政治理的成效。不過這裡我們還是看到了一些問題。在行政治理方面,不論是國土規劃、公共設施通盤檢討、都市更新、產業園區開發、市地重劃、區段徵收,在實務上,大多只是以運用地形圖、地籍圖、土地使用分區管制圖的套疊功能為主,至於分析、模擬、預測、指標衡量等技術,在公部門的計畫案之中,幾乎都沒有用到, 這的確是令人感到遺憾的地方。 反而是私部門的不動產開發案,不動產分析、區位選擇、土地估價,由於市場力量的驅動,這些資料以及分析方法有了極大的發展空間。

空間規劃者已經開始運用視覺模擬、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、網路爬蟲、類神經網路等技術,協助空間規劃工作。但是,深度學習(Deep Learning)、資料探勘(data mining)、文字探勘(text mining)、專家系統(Expert Systems)、知識本體在空間規劃領域裡還是很少見。對於這方面有興趣的同學,本系的「計算機概論」課程是一個很好的起點,可以學習到程式語言的基本語法與邏輯架構,打下做為程式開發者的堅實基礎。在這個基礎之上,可以加強離散數學(discrete mathematics)、圖論(Graph Theory或稱Tolpology)、符號邏輯、資料結構等資訊科學方面的知識,再加上空間規劃的領域知識,才可以真正發揮深度學習、資料探勘、專家系統、知識本體等資訊技術在空間規劃領域的應用潛力。我們扮演規劃者和電腦工程師之間的橋樑角色,有越紮實的基礎理論訓練,越能扮演好溝通的角色。

資訊科技和空間規劃理論都是奠基在系統理論之上的,這兩個知識領域可以有更緊密的結合。系統理論本身也是不斷在演化的:從早期的靜態系統,到後來的動態系統,以至於現代的複雜系統。從哲學的層次,系統理論的演進,改變了我們的都市理論(本體論),豐富了我們對於都市的多元認識(認識論),引導我們做不同角度的觀察和資料蒐集,利用各種質性、量化、模擬的方法(方法論),理解都市城鄉的不同面貌。 最後,我們的價值觀(價值論)或明或暗的影響著我們對於分析結果的詮釋以及指標體系的建構,以至於規劃決策和結果的展現。這並不是一個線性的單向過程,而是一個不斷反饋的動態反覆過程。

最後我還要強調一點。在二次大戰之前,建築師和空間規劃師依靠著自己的專業知識和直觀,提出一些相當有洞見的理論和規劃設計案。那時候並沒有大數據, 但是他們仍然可以一步步的拓展空間規劃設計知識。 他們依靠的是對都市現象的敏銳觀察力,能夠見微知著,從small data之中, 看見空間規劃設計的本質,以及未來的可能願景。