媲美「萬里長城」的吐魯番「坎兒井」

~2025.10.14 陳宗嶽寫於台北

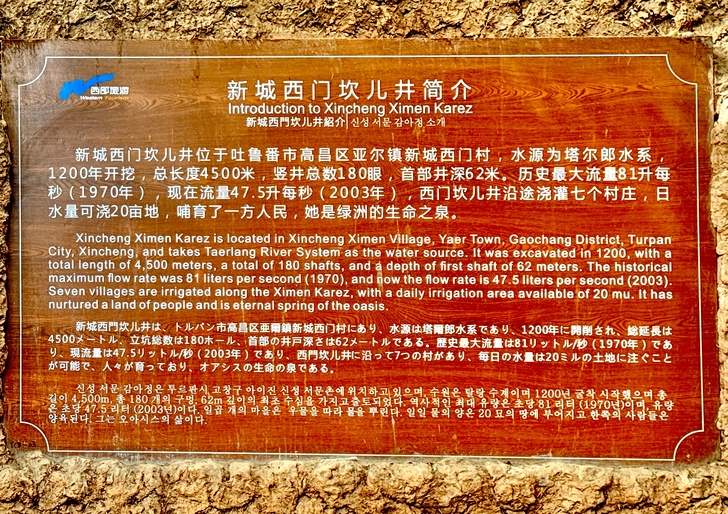

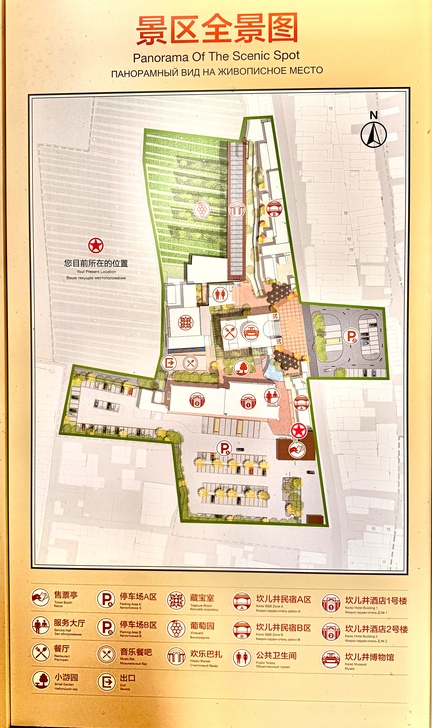

2025年9月4日上午10時許,到新疆吐魯番坎兒井民俗園參觀。「吐魯番坎兒井民俗園」位於新疆吐魯番市高昌區亞爾鄉新城西門村,距市中心僅三公里,民俗園包括坎兒井、坎兒井博物館、民俗街、民居賓館、葡萄園等,將具有悠久歷史的坎兒井和具有民族特色的庭院式民居賓館融為一體,既能讓人們參觀有400多年歷史的坎兒井及其歷史發展過程,又能瞭解維吾爾族民俗情況,是當今中國最具民族特色的集參觀、觀賞、購物、度假為一體的旅遊景點。

在40多分鐘的遊覽過程中,多半是走在地下的渠道裡,也算是一種難得的經驗。本想著走過、看過就好,但是在整理照片的過程中,看著、編修著、查考著相關資料,不知不覺就寫成了這篇文章,就算是曾經走過所留下的痕跡。

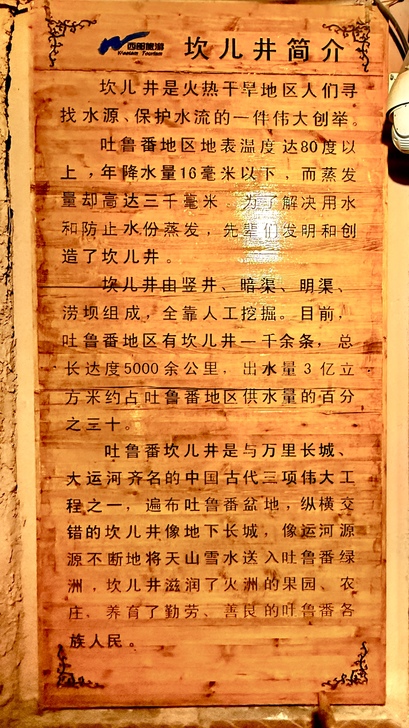

坎兒井是火熱乾旱地區人們尋找水源、保護水流的一件偉大創舉。吐魯番地區的「坎兒井」是中國古代極具創造性的水利工程之一,被譽為與「萬里長城」、「京杭大運河」並列的中國古代三大工程奇蹟,因此值得深入了解。

一、基本構思

坎兒井(維吾爾語:Karez) 是一種在乾旱地區利用地下暗渠引水灌溉的水利系統。

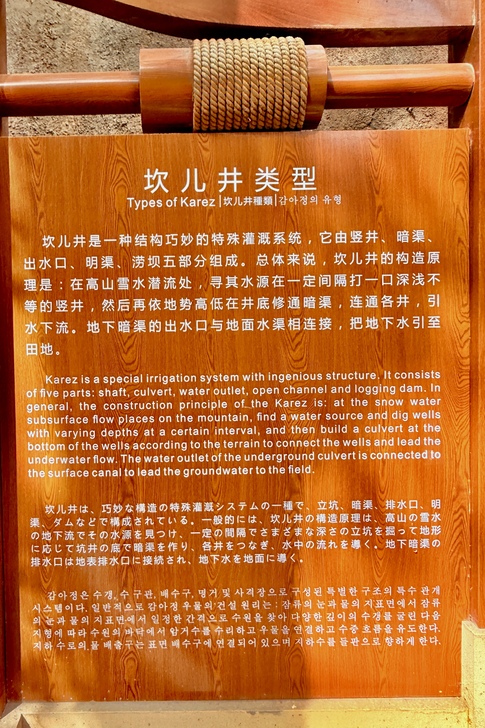

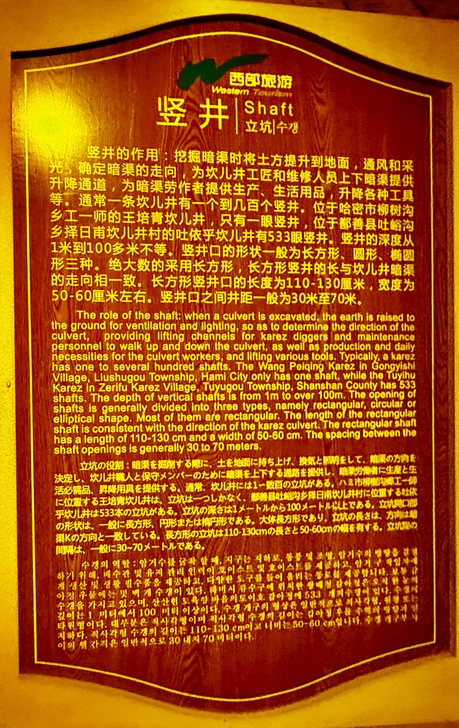

它主要由以下幾個部分組成:

1. 井口(豎井):垂直挖掘,深入地下水層,用以取水和通風。

2. 暗渠:連接各豎井之間的地下通道,讓水在地底流動,避免蒸發。

3. 明渠:當水接近地面時,改為地上渠道,輸送到農田或聚落。

4. 出水口(泉眼):地下水最終湧出地面的地方,通常位於地勢較低的地區。

這種設計可以讓水源在炎熱乾旱的吐魯番地區穩定供應,幾乎不受高溫蒸發影響。

山麓冰雪融水

↓

地下滲流層

↓

[豎井1]───[豎井2]───[豎井3]───→ 出水口 → 明渠 → 農田

水沿地下暗渠逐漸匯流而出,形成地表泉源。

二、緣於地理與氣候因素

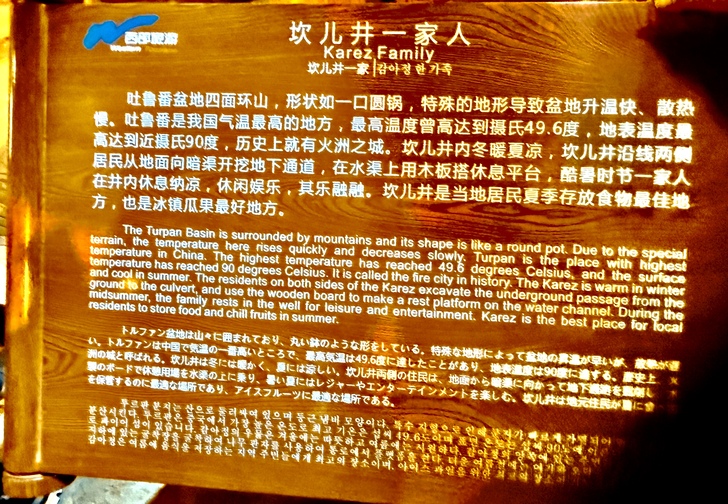

吐魯番位於新疆東部盆地,是中國最乾旱、氣溫最高的地區之一,年均降雨量不到 20 毫米,年蒸發量卻高達 3000 毫米以上,夏季地表溫度可達 70℃。然而吐魯番盆地四周環繞天山、火焰山、博格達峰等群山,冰雪融水順著山麓滲入地下,形成了地下水層。坎兒井正是利用這一自然條件,把山麓滲流的地下水導向平原綠洲。

三、產生源起

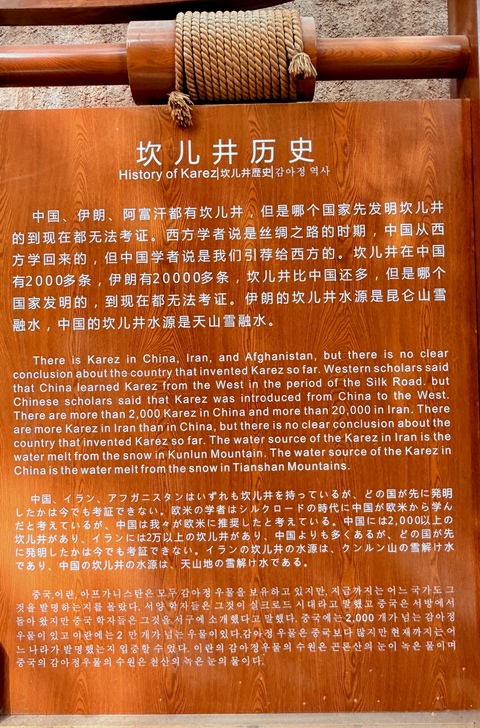

關於坎兒井的起源,中國、伊朗、阿富汗都有坎兒井,但是哪個國家先發明坎兒井的,到現在都無法考證。西方學者說是絲綢之路的時期,中國從西方學回來的。但中國學者說是我們引薦給西方的。坎兒井在中國有2000多條,伊朗有20000多條,坎兒井比中國還多。但是哪個國家發明的,到現在都無法考證。伊朗的坎兒井水源是崑崙山雪融水,中國的坎兒井水源是天山雪融水。對此,學界有幾種說法:

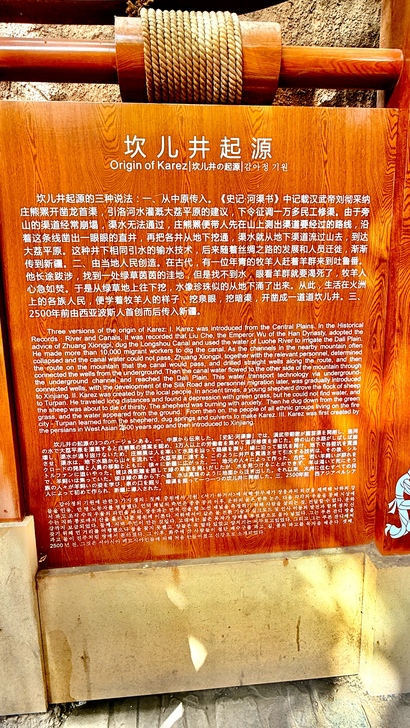

1. 中原傳入說

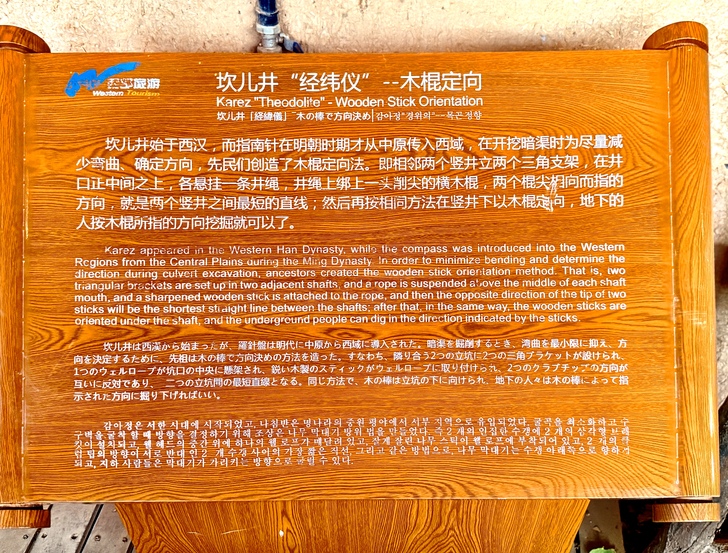

《史記河渠書》中記載漢武帝劉徹採納莊熊羆開鑿龍首渠,引洛河水灌溉大荔平原的建議,下令徵調一萬多民工修渠,由於旁山的渠道經常崩塌,渠水無法通過,莊熊羆便帶人先在山上測出渠道要經過的路線,沿著這條線鑿出一眼眼的直井,再把各井從地下挖通,渠水就從地下渠道流過山去,到達大荔平原。這種井下相同引水的輸水技術,後來隨著絲綢之路的發展和人員遷徒,漸漸傳到新疆。

2. 本地創造說

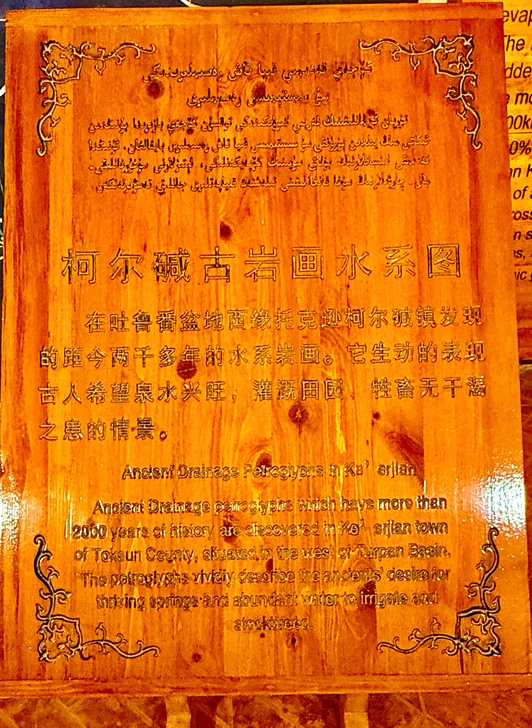

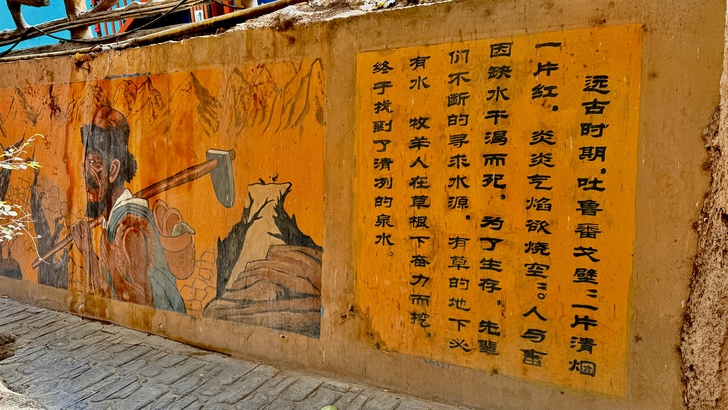

傳說古代,有一位年青的牧羊人趕著羊群來到吐魯番,他長途跋涉,找到一處綠草茵茵的窪地,但是找不到水,眼看羊群就要渴死了,牧羊人心急如焚,於是從綠草地上往下挖,水像珍珠似的從地下湧了出來。從此,生活在吐魯番的人民,便學著牧羊人的樣子,挖泉眼、挖暗渠,開鑿成一道道坎兒井。再有研究,認為坎兒井是在西漢時期或更早的時間,由當地居民(包括古車師國人)根據地形和水文條件自行創造的技術。在吐魯番出土的古文書顯示,早在唐代坎兒井就已廣泛存在。

3. 西來傳入說

部分學者指出:坎兒井技術在2500年前由西亞波斯人首創,可能起源於古波斯的「卡納特(Qanat)」系統,之後沿著絲綢之路向東傳入中國。當其傳入後,吐魯番人根據當地乾熱氣候與地質條件進行了本土化改良。因此現在普遍的看法是:坎兒井技術受波斯影響,但在吐魯番地區形成了極具地方特色的系統。

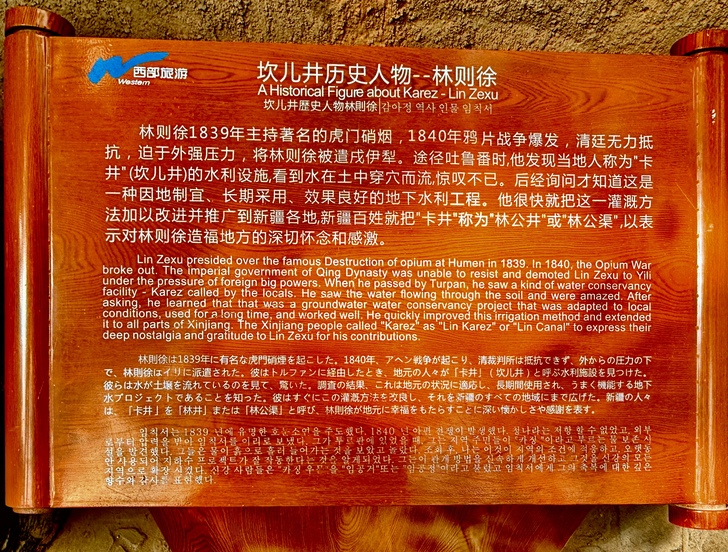

4. 林則徐廣傳坎兒井

林則徐1839年主持著名的虎門銷毁鴉片,1840年鴉片戰爭爆發,清廷無力抵抗,迫於外強壓力,將林則徐遣戍伊犁。途經吐魯番時,他發現當地人稱為“卡井"(坎兒井)的水利設施,看到水在土中穿穴而流驚嘆不已。後經詢問才知道這是一種因地制宜、長期採用、效果良好的地下水利工程。他很快就把這一灌溉方法加以改進並推廣到新疆各地,新疆百姓就把”卡井"稱力“林公井“或”林公渠”以表示對林則徐造福地方的深切懷念和感激。

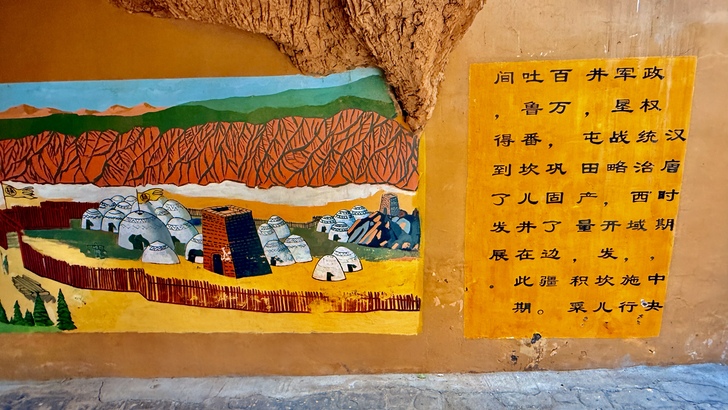

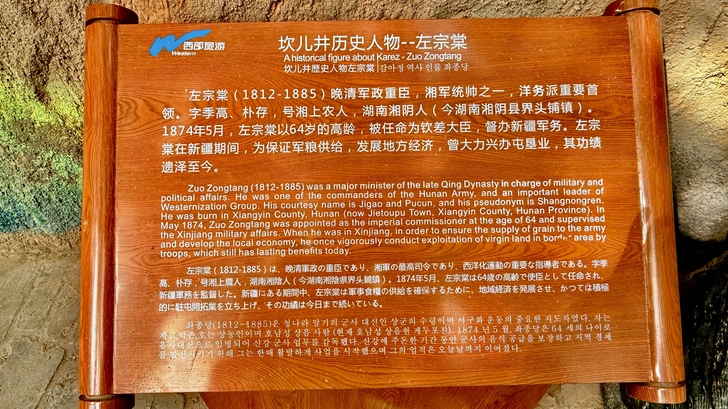

5.左宗棠強化坎兒井

左宗棠(1812-1885年)是晚清軍政重臣,湘軍統帥之一,洋務派重要首領。字季高、樸存,號湘上農人,湖南湘陰人(今湖南湘陰縣界頭鋪鎮)。1874年5月,左宗棠以64歲的高齡,被任命為欽差大臣,督辦新疆軍務。左宗棠在新疆期間,為保證軍糧供給,發展地方經濟,曾大力興辦屯墾業,其中包括加強坎兒井,其功績遺澤至今。

四、工程特點

1. 吐魯番坎兒井長度驚人、結構精密,全區現存坎兒井約1100條左右(早期最多時達1800條),總長度超過 5000公里,豎井總數達數十萬口,出水量3億立方米,約佔吐魯番地區供水量的30%。

每條坎兒井大約都連接著整個地區的一千多口井,每條水渠的長度從3公里到30公里不等。在1784年的鼎盛期,坎兒井綿延5272公里,有1237公里穿過吐魯番盆地。

另依據第三次中國文物普查,全疆共有坎兒井1540條,其中,吐魯番市有1108條,佔全疆的71.95%。再依據2023年7月10日的數據,吐魯番市有水坎兒井169條,可恢復坎兒井21條,年徑流量1.14億立方米,無水坎兒井939條,佔總數的84.7%。碳同位素測年成果及相關歷史文獻表明,吐魯番坎兒井至少已有600年歷史。

2. 每條坎兒井平均長度 2~3 公里,有的長達十餘公里;豎井間距約 20~30 公尺,深度可達 90 公尺。這樣的工程在兩千多年前主要靠人工掘鑿完成,可想見當地人民的毅力與智慧。2025年4月27日,吐魯番市坎兒井樂園景區從事講解工作已有21年的金牌講解員吐爾遜娜依解說挖一條坎兒井需要多長時間?一條暗渠的高度是1.5至1.7米,寬度僅0.6至0.7米,坎兒井的水溫只有攝氏15度,匠人們只能蹲跪甚至趴在冰冷潮濕的水裡掏挖,一天下來也只能掏挖2米的長度,因此挖一條坎兒井需要幾十年,甚至幾代人才能完成!這種沒有工資,也從來不求回報,就是父輩們不畏艱苦、造福子孫後代的精神。吐爾遜娜依的父親胡吉艾合買提·米吉提是一位經驗豐富的坎兒井匠人,1987年夏天,她的父親像往常一樣深入一處60餘米深的坎兒井進行開挖、修復的工作時,繩子突然斷了,父親從此再也沒有上來。也就是從那時起,吐爾遜娜依才知道坎兒井的每一滴水,都是用無數人的默默付出換來的。

五、社會與文化價值

1. 生命之井:吐魯番綠洲的形成與坎兒井息息相關,沒有坎兒井,就沒有吐魯番的葡萄、哈密瓜與大片果園,故而是「沙漠中的生命線」。

2. 社會制度與共享文化:坎兒井通常由村落共同擁有、分工維修,形成獨特的水權制度與社群合作傳統。

3. 文化象徵:坎兒井被視為維吾爾族勤勞與智慧的象徵,也常出現在民間傳說與詩歌中。

六、當代現況

隨著機械抽水、電力灌溉的普及,坎兒井逐漸衰落。新疆坎兒井研究會祕書長吾甫爾·努爾丁介紹,2003年之前,吐魯番坎兒井在以平均每年32條的速度乾涸,數量不斷減少。對於乾涸的原因,他指出,主要和保護不力以及機電井大量使用導致地下水位快速下降有關,如果這樣繼續乾涸下去,15年後坎兒井就不復存在,故而強力呼籲要加強對坎兒井的保護與利用,減緩坎兒井乾涸速度。

2023年吐魯番市文物局副局長張小河說:為了保住坎兒井這個“生命之泉”,吐魯番市採取了一系列舉措~通過關停違規機電井、掏撈清淤、加固維修等,減緩坎兒井乾涸速度;製定坎兒井地下水利工程保護規劃,為坎兒井保護提供指導性意見;申請經費支持,推動坎兒井保護利用工程項目落地實施;加強與聯合國教科文組織坎兒井與古代水利工程國際中心對接,借鑑汲取優秀保護理念;推進坎兒井申報世界灌溉工程遺產工作等,現在「吐魯番坎兒井系統」已被列入中國世界文化遺產的預備名單。目前吐魯番市以坎兒井爲主題的景區有4家,分別是坎兒井遊樂園、坎兒井民俗園、交河驛·坎兒井源、坎兒井傳承區。在吐魯番市區北郊有「坎兒井博物館」,遊客可入內觀賞真實剖面模型與古井遺跡,了解這一偉大水利技術的原理與歷史。

臉書:

https://www.facebook.com/share/p/17fVisUiFM/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/v/19pUYJCpNd/?mibextid=wwXIfr

抖音:

https://vt.tiktok.com/ZSUPusQQK/

YouTube:

https://youtu.be/9rjM39C-DJw?si=B9SjlaGx2eFLz-bm