袁大頭成了防彈衣 救了王丕承將軍一命

~2025.5.16 陳宗嶽寫於台北.插圖ChatGPT Image

戰場上有幸與不幸,中彈不死是最大的幸運。歷史上有甚多在戰場上雖然中了敵人的子彈,卻因為身上配戴的項墜、硬幣、銀幣、懷錶、聖經、筆記本等的阻擋,而讓配戴者幸運的避過了一場傷亡災禍。這樣的幸運兒,第一次世界大戰中有一名士兵,中國戰場上有一位王丕承將軍。

一、第一次世界大戰中擋子彈救命的硬幣

第一次世界大戰期間,一名士兵因硬幣而獲救,這個故事是戰爭中眾多關於運氣和命運的傳奇故事之一。在這個例子中,士兵的口袋裡裝著一小堆硬幣,可能用於日常交易或作為紀念品。然而,在戰鬥中,一顆子彈擊中了他的胸部,但子彈並沒有致命傷他,而是被硬幣擋住了。

這些硬幣出乎意料地充當了護甲,吸收了衝擊力,阻止了子彈深入士兵體內,奇蹟般地讓這名士兵在這次遭遇戰中幸存了下來。這完全要歸功於這些看似普通的一小堆硬幣,它們發揮了神奇般的作用,挽救了這名士兵的生命。

這個故事凸顯了戰爭的隨機性和不可預測性,即使是最普通的物品,譬如硬幣、袋錶,都可能在一瞬間決定生死。隨著時間的推移,這些物品已經成為運氣、生存和戰場上常常超現實的象徵。硬幣本身通常陳列在博物館或由士兵的家人保管,它們深刻地提醒人們在第一次世界大戰期間的犧牲,以及一些戰鬥混亂中無法解釋的幸運時刻。

二、王丕承將軍

王丕承將軍(1900-1991年),國立武昌高等師範外文部畢業,1926年投筆從戎加入革命軍,北伐時擔任文職俄文翻譯。1927年蔣中正石保送王丕承入日本士官學校。1929年以第二名成績畢業,後曾赴「德國慕尼克陸軍工兵學校軍官班」與「美國陸軍參謀與指揮學院」進修,通曉日、德、英、俄四國語言,曾先後在美、蘇、德、法等國任武官與軍令部情報處處長。1938年晉升少將,1963年升陸軍中將國防部物資司司長,1974年退役。

王丕承將軍,字光遠,1900年9月14日生於江西省瑞昌縣北鄉羅城下畈王村。父親王仙源先生,晚清進士,學術德操名揚潯陽。母親徐德海夫人,賢慧慈愛,鄉裡稱讚。將軍自幼受到嚴謹良好的儒學教育,繼承家風,從小立志為國為民貢獻畢生。

將軍童年受傳統的經書啟蒙教育,稍長即轉而接受當時初興的現代教育,又考入當時海內著名的國立武昌高等師範外文部,即今日武漢大學的前身。畢業後立志為家鄉的教育服務,先後擔任兩所中學的英文教員及教務主任,教學成績顯著。但當時正值民國初期,軍閥割據,戰亂連綿不斷,民不聊生,加之外辱日深,帝國主義列強忙於瓜分中國。懷著滿腔報國志向的熱血青年王丕承,認識到只有對內打倒軍閥,統一中國,對外抵禦列強,保衛國家,才能保衛中華。遂於1926年毅然放棄優厚的教務主任的職位,效仿班超投筆從戎,加入國民革命軍,參加北伐。

在北伐期間,王丕承因懂俄文,在北伐軍中擔任翻譯。總理孫中山先生和北伐軍總司令蔣中正認為他是文人出身,沒有受過軍事訓練和教育,將來難以在軍中有發展。1927年(民國16年)蔣中正保送王丕承入日本士官學校第二十一期,接受當時最嚴格和系統的軍事訓練。

日本士官學校是日本培養基礎軍官的學校,不僅為日本培養了像土肥原賢二和岡村寧次這樣罪惡昭著的侵華戰犯,也為中國培養了大批軍事將領。如:何應欽、閻錫山、張群、程潛等。

王丕承在日本士官學校學習兩年,接受了陸軍的系列訓練,主攻陸軍工兵工程學。雖是文人出身,但王丕承先生不僅在理論課的成績優異,在格鬥、拼刺和刀法等實戰科目,也名列前茅。終以第二名的優異成績於1929年(民國18年)畢業。日本天皇對每期士官學校的前三名畢業生,都授予軍刀作為獎勵,王丕承將軍是自日本士官學校接納中國公派留學生以來,有數的幾個獲此殊榮的畢業生。王丕承先生十分珍愛這把戰刀,從此在執行軍務時隨身不離。

王丕承先生1933年入陸軍大學深造,恩師楊傑將軍也曾畢業於日本士官學校,並於1921年放棄陸軍中將的職位,自費以中校的身份考入日本陸軍大學學習4年。因學習成績斐然,在模擬演習中擔任總指揮,以出色的指揮得到日本天皇的讚賞,獲得天皇授予軍刀的獎勵。師生二人前後得到日本天皇的軍刀獎勵,又都成為中國抗日戰爭的主力將軍,實屬一段佳話。

王丕承先生用從日本士官學校學到的軍事知識,為中國的國防事業服務。天皇授予的軍刀,卻成了他兩年後與日本侵略軍在上海浴血奮戰,刀劈日本士官的武器,確富諷刺意涵。

三、在上海保衛戰中刀劈日本士官獲頒「鐵血紀念章」

1932年1月28日上海「一二八」淞滬會戰前,王丕承任工兵學兵隊長,已是中校軍銜。工兵學兵隊大約是一個營的兵力,學員都是受過良好教育的青年軍官,是將來工兵的骨幹。保衛戰爆發後,王丕承中校奉命率全隊官兵赴一線抗擊日軍。他親率全隊官兵,冒著日軍從海上軍艦發射的炮彈,飛機的輪番轟炸和海軍陸戰隊的地面進攻,始終堅守陣地,並與日軍多次展開肉搏戰,王丕承中校身負重傷,左臂被炸彈彈片切斷筋骨,經過治療立即投入戰鬥。

1月的上海,正是中國的春節前後,天氣陰冷多雨。王中校和戰士們寸步不離陣地,在戰壕中堅守兩天兩夜,雙腿泡在戰壕的水中,王將軍由是得了風濕病,每逢陰天下雨,雙腿關節疼痛。

經過幾天的殊死的戰鬥,工兵隊大部分官兵都已壯烈犧牲。在肉搏戰中,一名刺殺多名工兵隊士兵的日本士官,狂吼著向用戰刀劈殺日軍的王丕承中校刺來。王丕承中校側身閃過帶血的刺刀,高舉日本天皇獎勵的戰刀,將日本士官的右臂劈斷而死,自己也被刺刀刺中,流血過多而昏死過去。

王丕承中校率工兵隊官兵與日本海軍陸戰隊拼死搏鬥的壯烈場景,上海市民看得真切。戰鬥結束,上海市民立即自發上來營救中國軍人。他們被震撼了!工兵隊的官兵全部倒在血泊中,昏迷的中校身邊躺著一個失去右臂的日本士官。一名黃包車夫發現王丕承中校尚有一息呼吸,招呼同伴將中校抬上黃包車送往醫院搶救。王中校在途中蘇醒過來,發現自己躺在一輛黃包車上,車夫和幾個推車的人把車推得飛快。王中校手中的戰刀沒有了,沒來得及也沒有力氣說話,中校又昏過去。王中校因而成為參加「一二八」淞滬會戰工兵隊的唯一倖存者,他的英勇使他獲得「鐵血紀念章」。

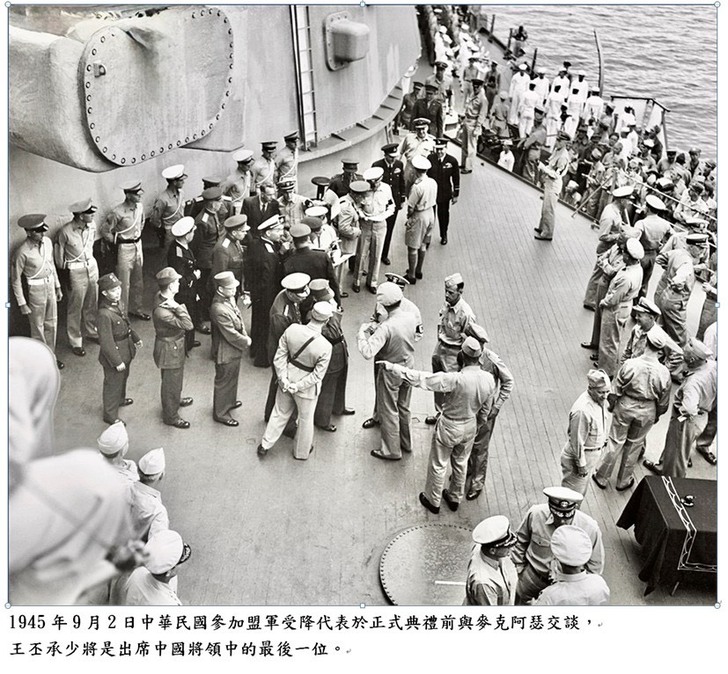

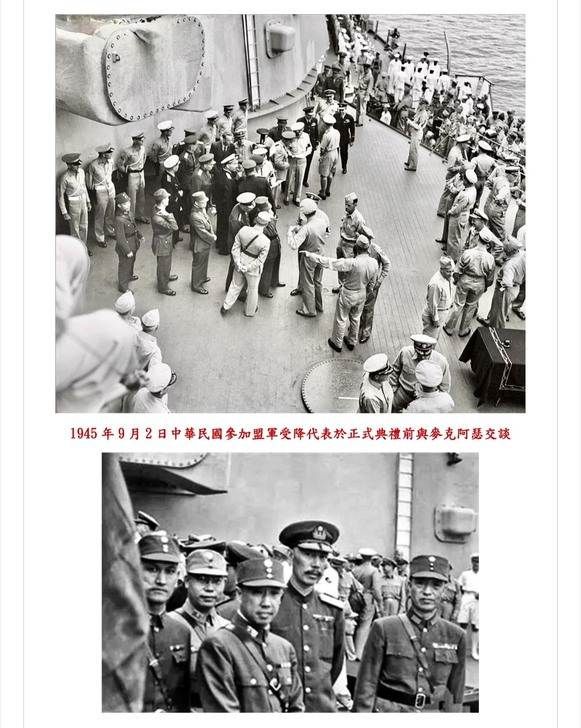

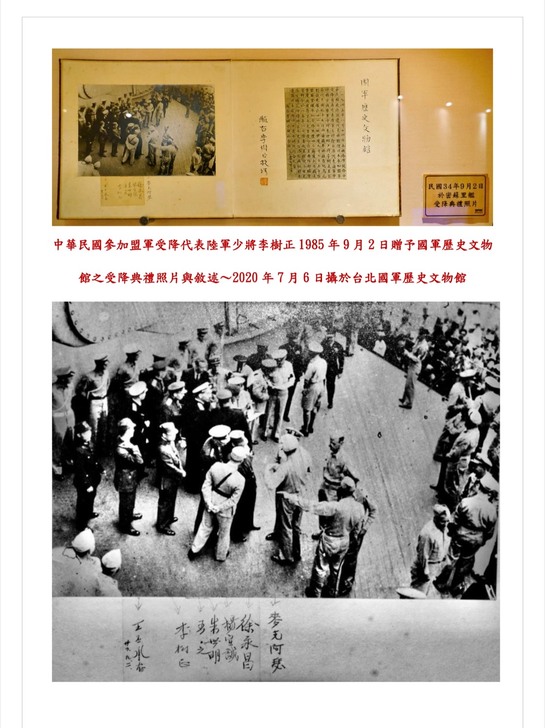

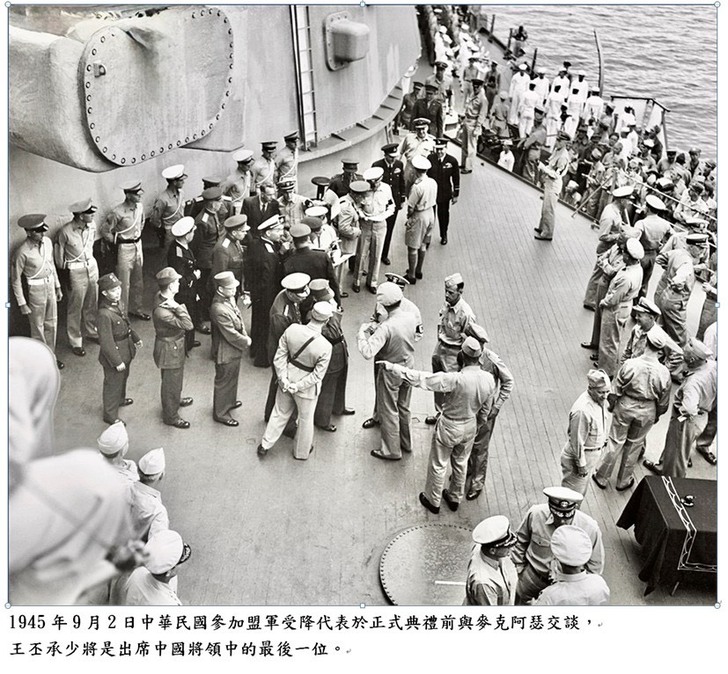

1945年9月2日中華民國政府派遣包括王丕承少將的六位代表團成員前往日本參加盟軍受降:1、徐永昌上將(1887-1959),2、楊宣誠海軍中將(1889-1962),3、朱世明中將(1898-1965),4、王之少將(1907—2001),5、李樹正少將(1914-1991),6、王丕承少將(1900-1991)。在密蘇裏戰艦的受降儀式上,將軍佩戴著鐵血紀念章,可能是中國代表團中唯一獲得過鐵血紀念章的將軍。儀式完畢後盟軍司令麥克亞瑟將軍舉行招待會,在向尼米茲海軍上將介紹王丕承將軍時,麥克亞瑟將軍特地向尼米茲將軍介紹王將軍因在「一二八」淞滬會戰中,刀劈日本士官而獲得鐵血紀念章。尼米茲將軍握著王將軍的手,連聲說:“Great!Great”!

四、袁大頭成了防彈衣

1929年王丕承從日本士官學校畢業回國初任少尉,之後王丕承立即參與北伐戰爭後的中原大戰。中原大戰從1930年5月至11月,是蔣中正與閻錫山、馮玉祥、李宗仁等軍閥,在河南、山東、安徽等地的一場混戰。1928年底北伐完成,中國雖然形式上看似統一,內部卻仍有各個軍閥掌權,並積極擴張與中央衝突的情事。作為北伐總司令蔣中正的參謀,除了要向總司令提出作戰的參謀意見之外,年輕的王丕承還要完成總司令的一些特殊任務。

由於北伐軍各部的戰區分散,各部隊軍餉的即時發放是一件讓蔣總司令頗為困擾的事。軍餉如不能及時發到各部隊,後果可以想像。而當時軍餉是以銀圓,即老百姓俗稱袁大頭或現大洋發放的。

王丕承由於辦事認真可靠,深得總司令的信任。總司令將發放軍餉的苦差交給了王丕承,其當時應為上尉級軍官。為了一次能給各部隊送去足夠的軍餉,王丕承和部下每個人都身背裝滿銀圓的口袋。一次在途中遭到敵人的伏擊,王丕承中彈被擊落到馬下。護衛部隊在擊退敵軍之後,扶起王丕承,發現王丕承胸前的銀圓口袋被「漢陽造」的子彈打穿了幾個大洞,沉甸甸的袁大頭已經被打得捲曲,「漢陽造」步槍的威力可見,但是王丕承本人毫髮無損。王丕承回來把這段經歷向蔣總司令彙報,結論是:「袁大頭成了防彈衣,袁大頭救了我一命!」