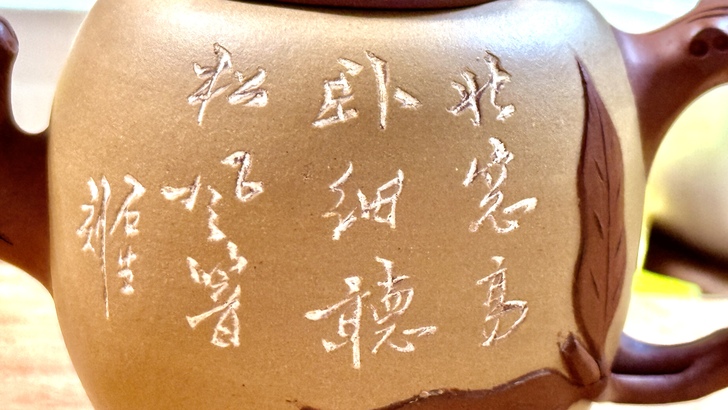

玩賞一把1970年代沈遽華的「段泥套紫砂雙色木瓜壺」

~2025.4.19 寫於台北

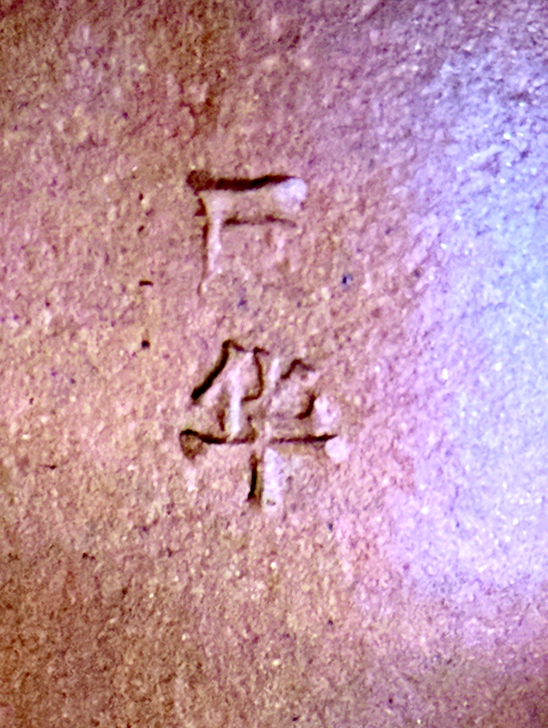

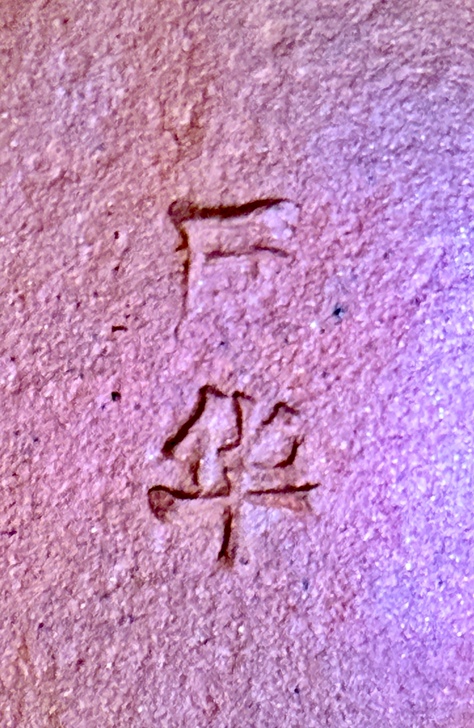

壺高9.5公分,壺內的出水孔是1970年代出口到日本的的球孔,「中國宜興」的底款,「巨華」的蓋款,是沈遽華製作的商品壺。

2025.4.19下午茶聚時,翻出兩把沒使用過的木瓜壺,一把是晚清到民初期間「民國綠套紫砂雙色木瓜壺」,一把是這把「段泥套紫砂雙色木瓜壺」,雖因為落的是「中國宜興」的底款與「巨華」的蓋款,因此推斷是1970年代車間裡的商品壺,但是即使是還沒成名時的名家商品壺,還是格外的細緻。

但是,再查了一下沈遽華的從業經歷:

1. 1955年沈遽華進入宜興紫砂工藝廠,師從顧景舟大師學習紫砂技藝。

2. 1958年她開始擔任技術輔導,負責指導藝徒。

3. 1970年代她與丈夫李昌鴻合作創新紫砂絞泥裝飾工藝,並創作了《孔雀壺》、《彩環壺》等代表性作品。

由於1970年代中國尚未完全恢復職稱評定制度,該制度在1980年後逐步完善。參考顧景舟於1982年才被國家評定為「工藝美術師」,並於1989年晉升為「高級工藝美術師 」,1988年4月被輕工業部授予「中國工藝美術大師」稱號 。所以當時紫砂工藝廠內部的職稱體系還較為簡單,多以“鞥「技術員」或「輔導老師」等非正式職稱稱呼。

結合沈遽華在1958年已擔任技術輔導,並在1970年代持續從事紫砂創作與教學,可以推測她1970-1975年期間可能仍以技術輔導員的身份在紫砂工藝廠工作。

那在1970-1975年期間,沈遽華以技術輔導員的身份在紫砂工藝廠工作,每月需不需要完成固定的商品壺數量?

經查:1970-1975年期間,沈遽華作為宜興紫砂工藝廠的「技術輔導員」,其工作職責主要集中在技藝傳承、指導藝徒和參與創新設計(如與丈夫李昌鴻合作開發絞泥裝飾工藝等),而非以生產定額為核心任務。以下是具體分析:

1. 技術輔導員的職責定位

沈遽華自1958年起擔任技術輔導,這一角色更偏向於「技藝教學與品質把控」,而非流水線生產。當時的紫砂工藝廠雖實行集體生產模式,但技術骨幹(尤其是顧景舟弟子)通常承擔研發、教學或高難度作品製作,普通工人可能需完成定額,但技術輔導員的考核更側重人才培養和工藝創新。

2. 1970年代紫砂廠的生產模式

該時期宜興紫砂工藝廠雖處於計劃經濟體制下,但生產任務分配存在分層:

「普通工人」:可能需完成基礎商品壺的定量生產(如「粗貨」、「砂貨」類日常用器)。

「技術骨幹」:如沈遽華等,多參與高附加值作品,如工藝壺、創新設計壺,或出口訂單壺,這類作品因工藝複雜,通常不設硬性數量指標。

3. 歷史背景的佐證

1970年代中國大陸的手工業系統尚未完全恢復職稱評定,但國營工廠普遍存在「以師帶徒」制度。沈遽華作為顧景舟嫡傳弟子,其工作內容更接近「藝術創作與技術指導」,而非單純的生產指標。同期資料顯示,紫砂工藝廠對技術人才的保護政策,可能使其免於固定生產壓力。

綜合推斷,沈遽華在此期間無需完成固定的商品壺數量,其工作核心應為技術輔導與藝術創新,或製作出口訂單壺,這把「段泥套紫砂的雙色木瓜壺」應該就是為了出口訂單外銷日本創匯而創新設計的產品,尤其這樣的套色在之前未曾見過。

@沈遽華生平與紫砂工藝成就

一、生平簡介

沈遽華(1939年1月~),字巨華,江蘇宜興丁蜀鎮人,中國著名紫砂陶藝家,師承紫砂泰斗顧景舟,並與丈夫李昌鴻(同為顧景舟弟子)共同推動紫砂藝術創新與發展。

1955年考入宜興紫砂工藝廠,拜顧景舟為師,接受嚴格傳統技藝訓練。

1958年畢業後留廠任技術輔導,培養大批紫砂藝人,如葛陶中、李霓等。

1973年進入紫砂工藝廠研究所,專注創新設計。

1982年獲鎮江地區授予「工藝美術師」職稱。

1989年晉升「高級工藝美術師」。

1993年任宜興鴻成陶藝公司總工藝美術師。

2000年獲評「研究員級高級工藝美術師」。

2004年創辦昌華陶藝有限公司。

2008年獲「江蘇省工藝美術大師」稱號。

2011年獲「中國陶瓷藝術終身成就獎」與「無錫市非物質文化遺產傳承人」。