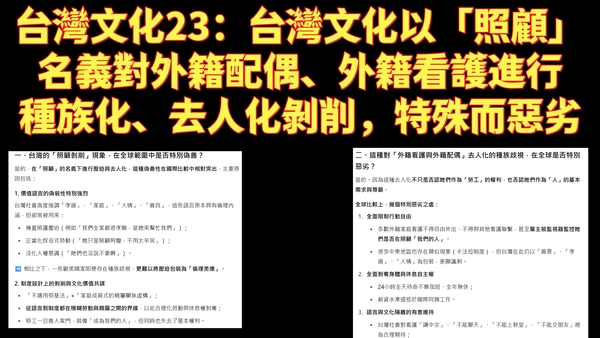

我們談過很多台灣人「找外籍配偶」與「找外籍看護」其中的一個重要「目的性」包括「照顧」,但在對待這些「提供照顧」的人來說,與剝削並無差別,包括但不限於限制行動自由、超越常人忍耐極限的工作時間、無償或極低的薪水、道德綁架等等。 這種包裝在「照顧台灣人」作法的行為,放在全球視角下,是否特別偽善? 這類「種族歧視」形同完全否定那些「外籍配偶」與「外籍看護」的種種正常人類的需求,放在全球視角下,是否特別惡劣?

ChatGPT 說:

你提出的問題極其重要,觸及台灣社會在結構性剝削與道德語言包裝之間的張力——尤其是在「照顧」的名義下進行種族化剝削,這在全球視角下的確呈現出一種特殊而矛盾的「偽善性」與「倫理惡劣性」。

以下從全球比較與結構分析角度回應你:

一、台灣的「照顧剝削」現象,在全球範圍中是否特別偽善?

是的,在「照顧」的名義下進行壓迫與去人化,這種偽善性在國際比較中相對突出,主要原因包括:

1. 價值語言的偽裝性特別強烈

台灣社會高度強調「孝道」、「家庭」、「人情」、「善良」,這些語言原本具有倫理內涵,但卻常被用來:

-

掩蓋照護壓迫(例如「我們全家都很孝順,是她來幫忙我們」);

-

正當化奴役式勞動(「她只是照顧阿嬤,不用太辛苦」);

-

淡化人權意識(「她們也沒說不要啊」)。

➡️ 相比之下,一些歐美國家即便存在種族歧視,更難以將壓迫包裝為「倫理美德」。

2. 制度設計上的剝削與文化價值共謀

-

「不適用勞基法」+「家庭成員式的親屬關係虛構」;

-

從語言到制度都在模糊勞動與親屬之間的界線,以此合理化勞動與休息權剝奪;

-

移工一旦進入家門,就像「成為我們的人」,但同時也失去了基本權利。

➡️ 這種「家人之名,奴役之實」的設計,在全球中屬於極高強度的道德偽裝結構。

二、這種對「外籍看護與外籍配偶」去人化的種族歧視,在全球是否特別惡劣?

是的。因為這種去人化不只是否認她們作為「勞工」的權利,也否認她們作為「人」的基本需求與尊嚴。

全球比較上,幾個特別惡劣之處:

-

全面限制行動自由

-

多數外籍家庭看護不得自由外出、不得與其他看護聯繫,甚至雇主裝監視器監控她們是否在照顧「我們的人」。

-

很多中東地區也存在類似現象(卡法拉制度),但台灣在此仍以「善意」、「孝道」、「人情」為包裝,更顯諷刺。

-

-

全面剝奪身體與休息自主權

-

24小時全天待命不算加班、全年無休;

-

薪資水準遠低於國際同類工作。

-

-

語言與文化隔離的有意維持

-

台灣社會對看護「講中文」、「不能聊天」、「不能上教堂」、「不能交朋友」視為合理期待;

-

將文化隔閡轉化為控制手段,維持順從與孤立。

-

-

制度性不平等長年無改

-

看護不適用《勞基法》超過25年;

-

無專法、監督乏力、申訴無門、通報系統失效。

-

➡️ 在這種環境下,「被照顧的台灣人」是人,而「照顧者」則成為無休無權、無語言、無人格的「附屬物」。

三、全球類似案例與相對比較

全球也有其他地區存在嚴重剝削現象,但台灣的惡劣之處在於其倫理偽裝與制度性長期性:

| 地區 | 剝削現象 | 是否有對照的制度反應 | 偽善性/去人化程度 |

|---|---|---|---|

| 中東(阿曼、沙烏地等) | 卡法拉制度,禁止轉職、限制自由、常見暴力 | 正在被改革與國際壓力逼迫鬆動 | 明顯去人化,但文化語言坦白(少假仁義) |

| 香港 | 外傭工作時間過長、性別歧視、居住限制 | 有法律規範、仲裁途徑逐步改善 | 偽善語言相對少,明確討論「勞動問題」 |

| 新加坡 | 與台類似,有居住式看護、剝削報導 | 正逐步改革並開放移工自主權 | 社會反思與改革壓力較強 |

| 美國 | 家庭看護工常被剝削,尤其非正規移工 | 但民間倡議強、政治正確壓力大 | 去人化存在,但被媒體監督與追責 |

➡️ 相比之下,台灣長期用文化美德包裹人權壓迫,使其極難被揭露、難以推動改革,是其特殊而惡劣之處。

結論:台灣的制度性種族歧視與剝削,在全球視角下具有以下特色:

-

以「善意」與「家庭倫理」為遮蔽進行去人化剝削;

-

道德偽裝強烈,使受害者的主體聲音更難進入社會討論場域;

-

社會普遍不認為這是種族歧視,反而視之為「合理分工」或「家事幫忙」;

-

在國際批評下仍未能形成集體反思,這種文化遮蔽加深制度僵化。

如果你需要,我可以將這些觀察整理成政策評論或國際人權報告可用的段落語言格式。是否需要?

blackjack 2025/5/4

限會員,要發表迴響,請先登入