全長約41.9公里,濱海市區線從地鐵武吉班讓站(Bukit Panjang)朝東到達地鐵武吉士站,環繞寶門廊(Promenade)、市中心(Downtown),以及牛車水等地鐵站以後,又繼續向東行駛至地鐵博覽站(Expo),形成有如緞帶的路線;其中,與地鐵東西線(EWL)交會的地鐵武吉士站,名稱源自印尼南蘇拉威西省(Sulawesi Selatan)的航海民族武吉士人。自地鐵武吉士站先後銜接梧槽路(Rochor Rd.)和北橋路(N Bridge Rd.)即可抵達甘榜格南(Kampong Glam)。

1.

座落在梧槽河(Rochor River)和加冷河(Kallang River)之間,最初被稱作「Seduyong」的甘榜格南拼音為「Campong Gelam」,「Kampong」或者「Campong」是馬來語「村莊」的意思,「Glam」或者「Gelam」則是馬來人對於白千層的稱呼;以往當地原住民使用白千層的樹皮製作船帆,木材則被運用作船隻的骨架和柴火,果實可供食用,樹葉具有治療風濕病和痙攣的功效。

拜訪蘇丹回教堂(Sultan Mosque)之前,首先前往Zam Zam Singapore享用午餐。創立於1908年,Zam Zam Singapore是新加坡最著名的印度穆斯林(Indian-Muslim)餐廳之一,「Zam Zam」是位於麥加的伊斯蘭聖井,被視為真主阿拉賜予所有朝聖者的贈禮,而Zam Zam Singapore的料理確實有如聖井的甘泉,淋漓盡致地體現清真飲食的精髓。

Nasi biryani(印度香飯)、Murtabak(印度餡料煎餅),以及Roti prata(印度煎餅)是Zam Zam Singapore的招牌菜餚,透過附加圖片的菜單,所有客人都可以輕鬆地完成點餐。坐擁店屋兩層樓的空間,Zam Zam Singapore不僅擁有舒爽的空調,服務生無論坦米爾人、馬來人或者華人皆親切有禮,由於餐點普遍份量不小,更不時提醒客人酌量點餐;親民的價格,使得餐廳內用餐的外國觀光客始終高朋滿座,店門口外排隊的本地人同樣絡繹不絕。

「Not spicy.」(不要辣)

2.

「午安,我是Adam(阿丹),是清真寺今天下午時段的中文導覽。」穿著一襲白色長袍與宋谷帽(songkok),Adam是來自馬來西亞的馬來人,在新加坡工作已經長達十年時間,「所以你們不可以稱呼我『外勞』。」他笑了一下,又說:「目前在新加坡工作的外勞人口已經超過一百萬人,全國共有72座清真寺,而蘇丹回教堂又是其中歷史最悠久、規模也最大的一座。」

「『Mosque』是阿拉伯語『將頭放在地上』的意思;一般來說,穆斯林會使用一個動作或者物件形容一個建築物。」午後雷陣雨傾盆而下,陣陣雷聲轟鳴當中,Adam開始娓娓述說蘇丹回教堂的身世:「清真寺的誕生,要從附近的宮殿開始說起。」他示意我們望向窗外的馬來傳統文化館(Malay Heritage Centre),那裡更是往昔柔佛蘇丹侯賽因(Hussein Mohamed Shah)居住的「istana」(馬來語「宮殿」之意)。

始建於1824年,蘇丹回教堂(Sultan Mosque)的興建起源自1819年蘇丹侯賽因與萊佛士簽署《新加坡條約》(Treaty of Singapore),同意英國在新加坡建立貿易據點(factory),條件是必須在「istana」附近設置清真寺,萊佛士因此捐贈3,000美元的經費。「第一代清真寺基本上是黑色的,為什麼呢?」藉由手機螢幕,Adam向我們展示清真寺的舊貌:「因為當時經費不足,而且,黑色看起來也比較不容易變髒。」

「現在大家看到的清真寺,是1924年──正好也是相隔一百年重建的。」Adam又問:「大家可以想一下,蘇丹回教堂的造型很像哪個世界上著名的地標呢?」他接著說;「答對了!泰姬瑪哈陵(Taj Mahal),當時的建築師就是依照泰姬瑪哈陵的模樣重新設計蘇丹回教堂的。」莊嚴肅穆的清真寺裡,12根八角柱支撐起兩層樓高的長方形祈禱室,可以容納大約5,000名信徒;位居祈禱室深處,「米哈拉布」(mihrab)又稱作講壇(pulpit),講壇外圍是雕刻鍍金花卉圖案的尖桃拱(lancet arch)。

高懸於祈禱室入口,Azan時鐘顯示每日穆斯林禮拜(Salah)的時刻,「(遜尼派)穆斯林每天五次禮拜,正好對應到人的一生,」Adam解釋:「第一次禮拜在天空出現光亮時,代表人的出生;第二次禮拜在太陽出現時,對應到學齡前的年齡;第三次禮拜選在日正當中,正逢人的壯年時期;第四次禮拜時逢落日,對應到退休的年紀;第五次禮拜則是在黑夜,象徵人的離世。」

「如果不小心錯過禮拜時間,之後需要補做嗎?」停頓了一會兒,Adam表示:「雖然可蘭經沒有強制要求,但是人們基本上都會補做,主要原因有三個:一、向主(阿拉)表達感激,感謝主讓我來到這世上;二、反省自己,請求獲得主的寬恕,以及三、禮拜是自身的需求,期望可以獲得今生後世的幸福吉慶。」

3.

正如導覽的解說,蘇丹回教堂是新加坡Swan & Maclaren建築師事務所的Denis Santry所設計,建築風格深受印度撒拉遜復興建築(Indo-Saracenic architecture)影響。東西兩側立面上方的兩座金色洋蔥形圓頂是清真寺最顯著的特徵,兩座圓頂上都矗立象徵伊斯蘭信仰的星月符號,圓頂底部裝飾玻璃瓶蓋,收集自貧苦穆斯林信眾的捐贈,因為建築師希望所有穆斯林無分貴賤,都能對清真寺的建設付出心力;屋頂護牆邊緣圍繞城垛,所有角落尖塔林立,更有樓梯通向搭建陽臺的喚拜塔。

時逢蘇丹回教堂誕生兩百週年,清真寺裡販售精美的紀念幣提供訪客留念;除此之外,清真寺也提供訪客多種語言的可蘭經閱覽。根據神職人員的介紹,甘榜格南主要是由五條街道所組成,每一條街道都值得細細品味。

緊鄰馬來傳統文化館,Kandahar St.(坎達哈街)命名自阿富汗第二大城坎達哈(Kandahar),沿街店屋大約建於1900至1940年之間,店屋前聚集販售沙威瑪、烤串(kebab),或者玫瑰糖漿(bandung)的攤販,此地也是馬來傳統文化館側門的門口;事實上,現存的Istana落成於1840年,因此在1835年去世於馬六甲的蘇丹侯賽因未曾居住過,其長子Tengku Mohammed Ali Iskander Shah是首位居住在Istana的君主。

圍繞蘇丹回教堂東側,Muscat St.(馬斯開特街)得名自阿曼首都馬斯開特(Muscat),街道兩端各自聳立一座八公尺高的花崗岩拱門。面朝清真寺東側大門,命名自伊拉克第一大港巴斯拉的Bussorah St.(巴索拉街)在1910年之前被稱作Sultan Rd.(蘇丹路);以Baghdad St.(巴格達街)為界,接近清真寺的路段別名Kampong Kaji(朝聖村),haji是爪哇語「通向麥加朝聖之路」的意思,至於接近美芝路(Beach Rd.)則別稱Kampong Tembaga(銅村),往昔聚居來自印尼爪哇、蘇門達臘,以及馬辰(Banjarmasin)等地的工匠,1993年Bussorah St.轉型為徒步區。

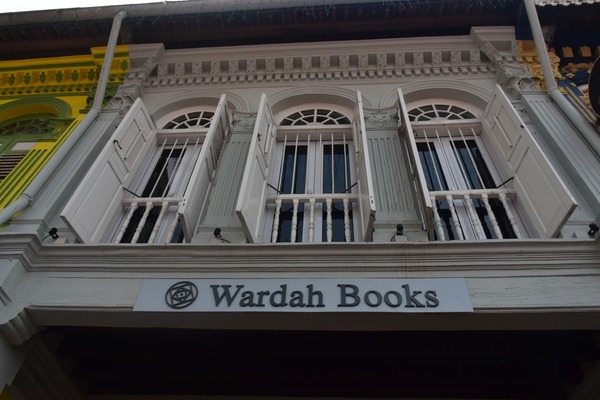

作為甘榜格南最主要的商店街,Bussorah St.排列精雕細琢的店屋,漫步期間,天氣時雨時晴,商店街上的「Wardah Books」於是成為短暫躲避驟雨和豔陽的地方;「Wardah」是阿拉伯語「玫瑰」之意,成立於2002年的Wardah Books銷售伊斯蘭藝術、哲學、可蘭經研究,以及兒童讀物為主,以哈衝突未歇,巴勒斯坦人的處境也成為書店關注的議題。享受涼冷的空調,感受靜謐的空間,人們一如遇見聖井,字裡行間汲取心靈的平靜。

遍佈甘榜格南的街道,華人稱之為「爪哇街」(Jiau-a koi),坦米爾人則稱之為「Pukadai sadkku」,意思是「花店街」。繽紛色彩的店屋令人目不暇給,炎熱天氣卻也讓手機時常過熱而無法正常使用拍照功能;拖著一身熱汗與疲憊返回地鐵站之前,倉促地穿越遊人摩肩擦踵的哈芝巷(Haji Lane);咖啡館與精品店雲集,和身著長袍與宋谷帽或者希賈布的人們擦身而過,總是可以嗅到一股淡雅的香水氣味,沒能在清真寺前找尋到適合自己的芳香烴,或許是探訪甘榜格南的小小遺憾吧!

4.

寶門廊(Promenade)代表著城市濱海提供人們休憩的長廊,往常是寬廣且開放的空間,人們可以在此地散步或者健身。除了坐落在濱海灣北岸的地鐵寶門廊站(Promenade),南岸的濱海灣金沙酒店同樣擁有一座開闊的Promenade。陣雨方歇的傍晚,濃厚雲層依舊籠罩在新加坡市中心上空,藝術科學博物館(ArtScience Museum)蓮花一樣的外觀,和有如雨後春筍般聳立的高樓大廈隔著濱海灣相望。

跨越濱海水庫,啟用於2010年的螺旋橋(Helix Bridge)與薛爾思橋(Benjamin Sheares Bridge)並行,是來自澳大利亞的Cox Group、Arup Pte Ltd,以及新加坡 Architects團隊共同設計,狀似DNA的造型象徵「生命與連續性、更新與成長(life and continuity, renewal and growth)」。夜幕降臨,我坐在面向濱海灣的Promenade啜飲一杯TWG茶飲,晚風微涼,螺旋橋散發炫目的光芒,市中心燈火通明。

下一則: 第12回[新加坡。梧槽] Little India 小印度