「早安,Tea-O還是Tea-C?」

亞坤咖椰吐司店員熱情的招呼,喚醒新加坡每一天的早晨。咖椰牛油吐司套餐一份,薄脆吐司和香甜咖椰醬一口咬下,有時蘸點半熟蛋及些許黑醬油;啜飲Tea-C的同時,鄰近座位的兩名顧客以不熟悉的語言交談,只有當他們言談間提到「臺灣」和「南投」時,不禁吸引我的注意。距離亞坤咖椰吐司不遠,一家烘焙坊每日新鮮出爐的咖椰斑蘭麵包同樣香甜可口。

因為前往澳洲黃金海岸(Gold Coast)畢業旅行,2017年9月,弟弟和他的大學同學在回程中順遊新加坡,從牛車水途經麥士威熟食中心漫遊至魚尾獅公園,再沿著濱海水庫抵達濱海灣花園,最後從地鐵萊佛士坊站(Raffles Place)搭乘地鐵返回樟宜機場。時隔多年,新加坡都市地景的轉變讓弟弟驚豔萬分,此行離開新加坡的前一晚,克拉碼頭附近燈火璀璨的河岸,更令弟弟想起許多和同學遊賞的回憶片段。

1.

緊鄰地鐵克拉碼頭站(Clarke Quay),芳林公園(Hong Lim Park)舊稱鄧曼埔(Dunmans Green),1876年時更名為「芳林」(Hong Lim)以紀念將土地捐獻作公園的鴉片及菸酒商章芳林(Cheang Hong Lim),芳林公園因此也成為新加坡首座私有公共花園;2000年9月1日,公園內設置演說者之角(Speakers Corner),是目前新加坡第一個、也是唯一一個允許公民無須申請公共娛樂執照即可發表公開演講的戶外場所。

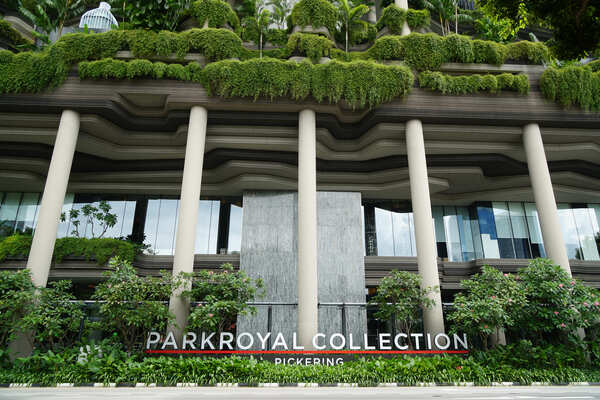

坐落於芳林公園南面,皮克林賓樂雅酒店(PARKROYAL COLLECTION Pickering)樓高12層,是WOHA建築師事務所設計的作品;酒店客房區每隔四層樓闢建一座懸臂式空中花園,花園裡種植熱帶植物,與酒店下方的芳林公園構成連續不斷的帶狀城市綠地,彷彿古代世界七大奇蹟之一──巴比倫空中花園(Hanging Gardens of Babylon)的重現。

這是一個星期六的下午,不定期舉辦集會、遊行,甚至競選活動的芳林公園綠草如茵,穿越公園的行人偶爾遇見。從直落亞逸街(Telok Ayer St.)上的福德祠(Fuk Tak Chi Temple)經過粵海清廟(Yueh Hai Ching Temple)漫步至此,歇腳片刻之後轉進地鐵克拉碼頭站;此時,弟弟赫然發現這裡就是七年前大學同學和他夜遊新加坡的起點。

2.

距離新加坡河不遠,松發肉骨茶(Song Fa Bak Kut Teh)創立於1969年,起初只是位於今日地鐵武吉士站(Bugis)附近沿街叫賣的手推車,創辦人楊應松(Yeo Eng Song)祖籍廣東潮州,19歲時擔任學徒學習烹飪,兩年後經營攤位販售排骨湯和紅燒豬腳,當時廣受家庭主婦和計程車司機青睞;1975年,鄰近萊佛士醫院(Raffles Hospital)的店舖開張,更從2016年至今(2024)榮獲八次《米其林指南》推薦。

「松」(Song)源自創辦人楊應松(Yeo Eng Song)的名字,「發」(Fa)則是象徵繁榮昌盛。作為松發肉骨茶的招牌,排骨肉骨茶(Pork Ribs Soup)和特級龍骨湯(Premium Loin Ribs Soup)是最受歡迎的菜餚,湯底採用大蒜和風味芳香且溫和的砂勞越白胡椒調製而成,排骨透過精心熬煮,食用時可以輕易地將骨肉分離,口感柔嫩鮮美;別具特色的是,肉骨茶可以免費續湯,原汁原味無限暢飲,每當店員親切地問候,裊裊白煙裡將茶湯舀進熱水壺,再將熱騰騰茶湯注入碗內的景象總是令人神往。

遊覽翡翠山(Emerald Hill)的同一天晚上,烏節路上的松發肉骨茶先得坊(The Centrepoint)分店高朋滿座,店內裝潢重現昔日百貨Glutton’s Square的式樣,門市外圍是「西門町」娃娃機店,比鄰更有同樣大排長龍的鼎泰豐(DIN TAI FUNG),一時竟然讓人產生身處臺北的錯覺。

新加坡行程的最後一天,以松發肉骨茶畫下完美句點。座落在克拉碼頭附近的店屋裡,新橋路(New Bridge Road)的兩家分店復刻1960年代、鄰近萊佛士醫院(Raffles Hospital)店舖的樣貌。享用主菜排骨之餘,甚至可以將油條(Dough Fritters)浸泡肉骨茶一起品嚐,搭配滋味清甜的薏米水(Barley Water),至於被稱為「燜腐竹」(Beancurd Skin)的滷豆皮,或者淋上老抽的菜心(Cai Xin)等配菜同樣值得推薦。

「請問還需要加湯嗎?」晚上九點半,炊煙裊裊,肉骨茶濃郁的香氣依舊在店屋裡流淌著。

3.

跨越Jubilee Bridge,再次和濱海藝術中心(Esplanade - Theatres on the Bay)對岸的魚尾獅相遇;通過濱海橋(Esplanade Bridge)下,順著新加坡河右岸走向克拉碼頭,途經安德遜橋(Anderson Bridge)和加文納橋(Cavenagh),這裡正是坐擁萊佛士雕像、亞洲文明博物館(Asian Civilisations Museum),以及藝術之家的河岸。到達通往地鐵萊佛士坊站街道的入口,父親、弟弟和我特地在初次望見新加坡河的地點合影留念。

始建於1862年,愛琴橋(Elgin Bridge)連接北橋路(North Bridge Road)和南橋路(South Bridge Road),取名自詹姆士.布魯斯,第八代額爾金伯爵(James Bruce, 8th Earl of Elgin)的頭銜,並且在1929年重建為鋼構拱橋;由於早年是木構鐵吊橋,愛琴橋又被華人以閩南語和粵語分別稱作「thih tiau-kio」和「thit tiu-khiu」,都是「鐵吊橋」的意思。

愛琴橋南北兩側的河岸設置地下人行道,並且與哥里門橋(Coleman Bridge)並行,距離克拉碼頭不遠的松發肉骨茶分店就位在哥里門橋南端。連通禧街(Hill Street)和新橋路(New Bridge Road),哥里門橋始建於1840年,現今第四代橋樑則落成於1990年;與愛琴橋相仿,哥里門橋同樣在南北兩側的河岸設置地下人行道,讓行人從魚尾獅公園至克拉碼頭暢行無阻。

4.

以辣椒螃蟹配饅頭(Chilli Crab with Deep Fried “Man Tou”)和麥片蝦球(Shelled Prawns Fried with Cereal)著名的珍寶海鮮(JUMBO Seafood)門庭若市,許多遊人坐在店門前的新加坡河畔,享用雞尾酒、威士忌,以及海鮮;哥里門橋上游,克拉碼頭前「G-max」高空彈力球聳立五支銀白色的鋼鐵柱格外耀眼。

5.

啟用於2003年6月,地鐵克拉碼頭站介於地鐵牛車水站和地鐵多美歌站之間,展示在地下一樓大廳,新加坡藝術家Chua Ek Kay(蔡逸溪)配合Art-in-Transit計畫,繪製總長約60公尺的壁畫《The Reflections》,呈現大航海時代新加坡河的生活百態;鮮為人知的是,壁畫草圖起初透過水墨畫的形式繪製在宣紙上,之後再拓印到琺瑯壁板。繪製於大廳花崗岩地板,眼睛的圖案為往來旅客指引方向。

《新加坡的非典型崛起:從萊佛士爵士到李光耀,駕馭海洋的小城大國》作者John Curtis Perry曾經在書中寫到:新加坡不是烏托邦,但是近兩百年崛起的故事扣人心弦,一如歷史上的威尼斯、熱那亞,或者阿姆斯特丹。晚上十點,余東璇街(Eu Tong Sen Street)車水馬龍,標誌「I❤SG」的雙層巴士絡繹於途;五光十色的燈火之下,是新加坡華人、穆斯林,以及坦米爾人不分你我。

下一則: 第15回[新加坡。市中心] National Gallery Singapore 新加坡國家美術館