和世界上其他的大都會一樣,塞車與車位不足是奧克蘭每天必須面對的問題。簡單享用午餐之後,從維多利亞公園附近的住宿地點朝市中心(CBD)前進,兩地之間距離不遠,尋找合適的停車地點卻令人傷透腦筋;好不容易,終於將車子安置在溫德姆街(Wyndham St.)的威爾森停車場(Wilson Parking)。

市區的不便不只如此,地圖上如棋盤一般工整的街道,卻不是建築在平坦的地形上。溫德姆街盡頭的皇后街(Queen St.)相對地勢較低,而另一端的亞伯街(Albert St.)竟然抬高好幾層樓,使得短短一百公尺的溫德姆街分外傾斜;儘管如此,無論市民或者觀光客皆不以為意,快步穿梭於有如山坡的街道上。

「No……no way!」溫德姆街與亞伯街口,一棟大廈正在興建,高聳的白色鷹架將鋼骨緩緩吊起,一名工人見到我們不小心走進工地底下,緊張地大叫出來,並且示意我們改走對向的人行道。

1.

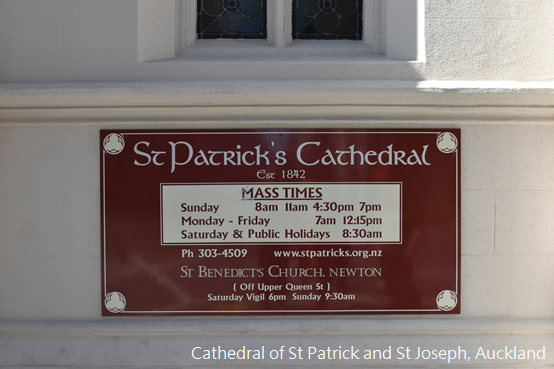

聯邦街(Federal St.)和溫德姆街交會處,聖巴德利爵主教座堂(Cathedral of St Patrick & St Joseph)在群聚的大廈中顯得格外醒目。1841年6月1日,主教讓·巴蒂斯特·彭派利爾(Jean Baptiste Pompallier)將此處定為教會領地,1850年4月,歷經法國與羅馬的訪問之旅,他更將其定為天主教在紐西蘭的總部。現今建築為哥德復興式建築(Gothic Revival architecture),由愛德華·馬奧尼(Edward Mahoney)和托馬斯·馬奧尼(Thomas Mahoney)父子所設計,是奧克蘭古典建築的代表之一。

未逢教堂開放時間,我們只在廣場周圍觀看一陣子,又沿著教堂後方的綠帶走下斯旺森街(Swanson St.),綠帶前的長方形水池,周圍環繞英文刻字,內容為「But all shall be well and all shall be well ,and all manner of things shall be well.」(但一切都會好起來,一切都會好起來,一切事物都會好起來。),大概與信仰有關,但是並不能瞭解其中真正的內涵;除此之外,綠帶內一棵榆樹高可擎天,除了高樓,隨處充滿綠意也是奧克蘭令我印象深刻的風景。

「一小時七美元,意思就等於,停車一小時就要210元。」遊逛的同時,爸爸和弟弟仍然掛念著威爾森停車場的停車費,「這實在太貴了!」想到這裡,我們一行人直奔停車場,並且索性駛離市區,轉往市郊的獨樹山。

2.

避免尋找停車位的麻煩,回到住宿地點小憩之後,姑姑選擇留在屋內休息,爸爸、弟弟和我則選擇徒步前往天空塔(Sky Tower)。順著維多利亞西街(Victoria Street West)行走,街道北面的維多利亞公園不僅僅是都市的新生地,也是都市更新的見證。

維多利亞公園啟用於1905年,以落成前四年去世的維多利亞女王(1819~1901)命名,早在20世紀初期,此地非常貧瘠,西面是矗立煤氣罐的奧克蘭煤氣公司,南面是焚化爐和屠宰場,東面則是木材場、造船廠、造紙廠等等。公園開放之後,四周改建成住宅和市集,加上新世界超市(New World)進駐,已經轉變為最受歡迎的居住地點之一。

1962年,配合國道一號新建工程,高架道路通過維多利亞公園上方,以連接跨越懷特瑪塔港(Waitematā Harbour)的港灣大橋,雖然在廣植梧桐樹和風箱樹的公園裡看起來十分突兀,人們已經習慣高架橋的存在,在橋下的草皮舉行橄欖球賽,或著坐在球場邊,望著橋下影子逐漸被夕陽拉長。

3.

繼續循著維多利亞西街步行,途經樓頂架設雷達的紐西蘭電視台總部(TVNZ),即可抵達天空塔。觀景臺票價與台北101相當,塔下購物商場、美食街,甚至賭場一應俱全,至於售票口則在百貨公司地下一樓,服務人員會先導引遊客在入口處攝影留念,隨後搭乘電梯直上觀景臺。

面朝北方的懷特瑪塔港(Waitematā Harbour),是登上觀景臺之後,所見的第一幅奧克蘭市景,此時夕陽已經西斜到接近地平線的位置,市街前海水正藍,朗伊托托島上方的天空隱約透出橘黃色的光澤。視野前方,ANZ centre是一棟米色大廈,樓高143公尺,曾經是1991至1999年間紐西蘭第一高樓,斜對角下方黑色屋頂的教堂,就是下午參觀的聖巴德利爵主教座堂;至於右側白色網格狀外牆的Vero Centre,樓高185公尺,是2018年以前紐西蘭最高的辦公大樓。

逆時針方向環繞觀景臺,隨即望見停駐帆船的維達港,當地人習慣稱為「Viaduct Basin」,港邊在最近二十年紛紛整建成高級住宅區,除了帆船,還有跨越懷特瑪塔港的港灣大橋;於1959年通車,港灣大橋採箱形桁架結構,橋長約一公里,其中提供船隻通行的主跨為243.8公尺,由於車流量日益加劇,後來又擴建兩側車道與人行道。大橋使港口兩端陸上交通更加便利,也讓德文港所在的北岸(North Shore)從鄉村發展為奧克蘭都會區的一部份。

4.

背對海港的方向,為奧克蘭的行政中心。市議會(Auckland Council)是一棟高聳的大廈,樓頂附有直升機停機坪,遠一點的地方,皇后街、格雷大道(Greys Avenue),以及韋克菲德爾街(Wakefield St.)交會的Aotea Square,正是奧克蘭市政廳的前庭,市政廳於1911年竣工,屬於義大利文藝復興風格的建築物,目前同時也是奧克蘭愛樂樂團(Auckland Philharmonia Orchestra)的家。

奧克蘭中央商務區(CBD)的發展不過半世紀的時間,因為亞裔人口大量移入,使得都會區不斷擴大,原有住屋也被如同雨後春筍的摩天大樓取代,更新穎、造型更前衛的樓房仍然持續不斷地問世。遠處伊甸山與獨樹山一如數百年前有著柵欄與圍牆的堡壘,守護這方毛利人所說的「Tāmaki Makaurau」,意思是「一千個情人的地峽」,很多人想要居住的地方。

天空塔是南半球第一高的建築,全球最早的跨年煙火就在這裡舉辦。在觀景臺上巧遇一行臺灣團,一番嘈雜的聲音之後又恢復寧靜,許多人對著窗外放空,而這裡也是奧克蘭唯一看不到天空塔,靜靜消磨時光的地方。一切繽紛多彩,而紐西蘭精采絕倫的旅程才正要開始。

下一則: 第02回[紐西蘭。奧克蘭] Maungakiekie(獨樹山)