「古茶柏安」(Kucapungane)是魯凱族語「雲豹的傳人」之意,中文翻譯作「好茶」,好茶不產茶,卻是魯凱族最古老的部落之一,莫拉克風災之後,族人在禮納里重建新社區,由遙望北大武山的稜線,一路遷徙到屏東平原跟前,和雲豹的腳步也因此越來越遠,從屋簷到牆面,從廣場到路邊,族人用彩繪訴說故事,用岩雕記述歷史,將古老的根紮在新生的土地,永遠不分離。

好茶社區入口是石板疊砌的牆面,鑲嵌「好茶 古茶柏安部落」字樣,一隻雲豹正從階梯拾級而上,牆面頂端站著兩個獵人,遙遠的傳說,似乎又跟著雲豹的腳步走到此處,好茶長老教會後頭,古茶柏安街上的房舍,順著傾斜的坡地層層排列。

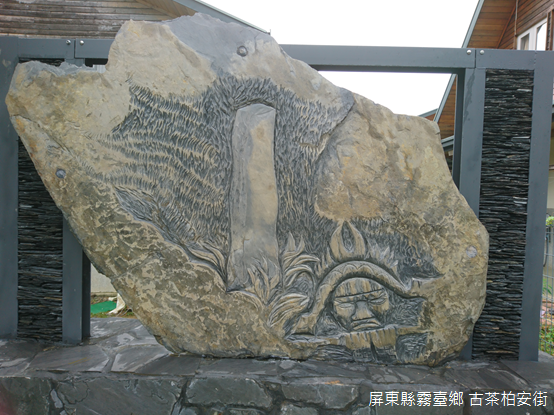

漫步在部落裡,天氣時雨時晴,浮現街道尾端的屏東平原有時清晰,有時朦朧,門廊底下,vuvu(魯凱族語「長輩」的意思)坐在凳子上,整理鐵盆中的紅藜;好茶居民將社區整理得美輪美奐,古茶柏安街旁甚至鋪設石板人行道,既氣派又典雅,石板道旁一面又一面的岩雕,則深刻地訴說好茶幾度流離的悲歡。

1.

據說在很久很久以前,魯凱族的祖先Palaludhane跟隨一隻通靈的雲豹,由東方翻山越嶺來到一處終年不枯竭的溪邊,當雲豹舔完溪水後,便趴在地上,雙腳不斷地扒土不肯離去,祖先察覺祖靈之意,決定在此定居,並且將此處命名為Kucapungane,也就是今天的「舊好茶」,「舊好茶」更是Adiri(阿禮)、Vedai(霧臺)、Kabalelradhane(神山)以及Karamedesane(佳暮)等部落的根源。

坐落於舊好茶西北角Abulrulane(發祥地)是第一棟石板屋,這棟有八個窗戶的石板屋被命名為Kadresengane,而在第一棟石板屋上方30公尺處,立有名為Tamaunalre的石柱,經過Barakalai(祭司)法力加持,擁有守護、防疫部落的功能。

當初雲豹駐足的溪流Baivane,對好茶人來說,是充滿歡笑的戲水場所,魯凱族的居住地,總是伴隨著秀麗的瀑布與明媚的深潭;最後,舊好茶往西方古道三公里處,有一棵千年老紅櫸木,地面設有五到六層頁岩鋪面的臺階,是好茶勇士出草時集結謀略、收兵清點戰果的地點,或者每當好茶人出遠門時,親人、情人也必送行到此,對許多長老來說,最懷念的正是舊好茶的紅櫸木。

2.

由於就醫、就學以及就業的需要,部落人口大量外移,到了民國60年(1971),舊好茶僅剩112戶,約300餘人,民國63年(1974)霧臺鄉公所特准召開臨時村民大會,建議辦理集體遷村,民國66年(1977)10月核定傳統地名Tulalekelre,隘寮南溪北岸海拔230公尺的河階地建立「新好茶」;雖然交通便利,部落裡的長老卻認為,新好茶位在 labelabe(海拔500公尺以下的地方),氣候濕悶容易罹病,而且每逢雨季就會遭受洪水氾濫,此處更是以前魯凱族與排灣族的古戰場,是個不祥之地。

民國68年(1979)底,好茶村民遷移至新好茶,隔年3月時任臺灣省主席林洋港先生親臨主持落成典禮,因為社區規劃完整、設施周全、環境優美,屢獲社區考績優等,贏得「模範社區」美譽。

延續「模範社區」的光榮,禮納里好茶社區將其中一條巷道規劃為商店街,這裡正好位在部落中央,從古茶柏安街走進巷道,一雙紅色大腳印前寫著「Saabau」字樣,是魯凱族語「你好!」的意思,由於拜訪族人住家時,最好先脫下鞋襪以示尊重,所以此地又被稱作「脫鞋子的部落」。

巷道入口左側的店家販售紅藜甜甜圈,分成原味和巧克力兩種,和小米甜甜圈比起來,紅藜甜甜圈的口感比較酥脆,右側則是藝品店,這使我想起大約半年前拜訪的多納,街上工藝坊隨處可見,五彩繽紛的琉璃珠或者編織令人印象深刻,好茶社區的工藝絲毫不遜色,沿街商店的佈置各個別出心裁,繼多納之後,魯凱文化之美再次讓人驚豔。

3.

沿街的石板接續好茶的故事。

「新好茶」下方有一處長約40公尺,寬13公尺的深水潭,就像舊好茶的Baivane,人們總是喜歡在此處戲水,這也讓好茶國小的老師產生靈感,他臨時組隊參加當年縣際運動會,竟然一舉囊括男、女童冠軍,次年正式成立「好茶游泳隊」,從縣運到區運造就多次輝煌成果,不久,深水潭增建設備,掛牌命名為「好茶天然游泳池」。

只是好景不長,長老的預言一語成讖,民國85年(1996)賀伯颱風造成16戶遭土石掩埋,隘寮南溪河床從此逐年上升,民國96年(2007)8月13日聖帕颱風來襲,部落西方大面積土石崩落,學校、運動場、第一鄰及第二鄰民宅全部淹沒,對外道路中斷,缺水缺電,部落決定緊急避難,由空勤直昇機出動撤離167人,新好茶從此不再適合居住。

撤離到內埔農工的村民,透過縣政府協助安置於隘寮營區,同年9月入住,他們推動災後重建,包含以工代賑、清理災區,還有成立遷村推動委員會,尋找新的居住地,縱使生活艱苦卓絕,族人仍舊苦中作樂,將隘寮營區收容中心稱作Taki salrilane(安置地點),視為好茶遷徙過程的一部分。

民國98年(2009)莫拉克風災,新好茶終於被大水吞噬,全村覆滅層層土石之下,只剩冒出屋頂的長老教會,自此,遷村案併入《莫拉克重建條例》,原本遷村預定地點──瑪家農場必須容納大社和瑪家,剩餘的腹地只足夠好茶村建造永久屋。

4.

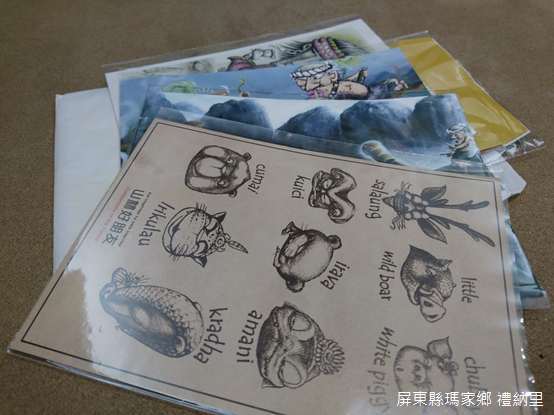

即使互不相識,有時路上的村民,仍然報以熱情的笑容,使我們感受到部落裡溫暖的人情;此外,矗立街角的自動販賣機吸引我們的目光,仔細一看,販賣機外殼彩繪了一黑一白的卡通豬,而旁邊擺放烤肉架,畫面相當詼諧,貨架上陳列形形色色的明信片,好奇的我選擇最底層的神祕福袋,打開包裝,除了兩張明信片,還有一份紅包袋和一張字卡。

突然間,街上下起傾盆大雨,我們趕緊躲到一戶人家的屋簷下,此時寬敞的門廊空無一人,我索性坐在石板地上研究手中的字卡,salaung可能是指「水鹿」,kradha應該是「穿山甲」,剩下的揣摩半天,依然一頭霧水。

5.

幸好,石板道旁的岩雕都有文字註解。

剩餘的故事,則述說村民遷村至禮納里後的心境,起初除了重建屋之外一無所有,許多人的生活因此失去重心,面對未來茫然失措,最近幾年,好茶社區終於在大社那頭開闢心靈耕地,也舉辦舊好茶尋根活動,要重新找回雲豹子民的驕傲。

「火要一直燃燒,這樣石板屋下長眠的祖先會感覺到溫暖;火燒著,外頭的雲豹才會看見,知道怎麼回家。」部落長輩曾說,歷經民國66年(1977)遷村至新好茶,先後又遭逢海棠、聖帕與莫拉克颱風,直到民國99年(2010)禮納里永久屋落成,才結束好茶部落飄泊的命運,但無論是地域上或是文化上都愈離愈遠,長老說,千萬不要忘了那個火不能熄的地方!不要忘了雲豹一直都在,一直在等著他的子民回家!

天主教堂的十字架指向天空,而天空中的雲朵來自北大武山,這裡的人們知道山中的故事,知道刻鑿在精湛岩雕的傳說,因為他們是Kucapungane--雲豹的傳人。