資料來源與版權所有:社團法人台灣醫事檢驗學會

PIVKA-II 在肝癌診斷中的臨床應用

敏盛綜合醫院檢驗科 黃如君組長 2022/06/17

肝細胞癌(Hepatocellular Carcinoma, HCC)是最常見的原發性肝臟惡性腫瘤,在台灣,根據衛生福利部國民健康署近五年的公告,HCC的發生率都排在第三或四名;男性HCC的發生率更長期維持在第二名。無論病因如何,肝硬化仍然是HCC發展的最重要的危險因素,而B型肝炎和C型肝炎是肝硬化發展的獨立危險因素(1)。儘管目前在HCC的診斷和治療方面已經有了令人鼓舞的進展,發病率和死亡率仍偏高,早期診斷與早期治療是提高5年存活率的重要關鍵,但預後仍然不能令人滿意,5年存活率仍低於10%(2),若適當進行早期檢測和治療,則該比率將增加到50-74%(3)。

圖面來自劍橋醫事檢驗所

維生素K缺乏或拮抗劑-II誘導的蛋白質(Protein Induced by Vitamin K Absence orAntagonist-II, PIVKA-II)又稱為異常羧基凝血酶原(des-γ-carboxylated prothrombin, DCP),自1984年以來許多研究表示,血清PIVKA-II濃度升高與肝細胞癌(HCC)有關;PIVKA-II的血清半衰期40-72小時,比AFP的半衰期5-7天短很多,更可適用於術後的監控。HCC中的PIVKA-II與AFP濃度沒有正相關或負相關的關係,所以兩者可合併應用,提高HCC診斷的靈敏性和特異性。亞太肝病學會、日本肝病學會均已將PIVKA-II寫入指南中,推薦用於高危險群的篩檢、肝癌的輔助診斷、監測治療效果,並作為預後和復發的預測工具。

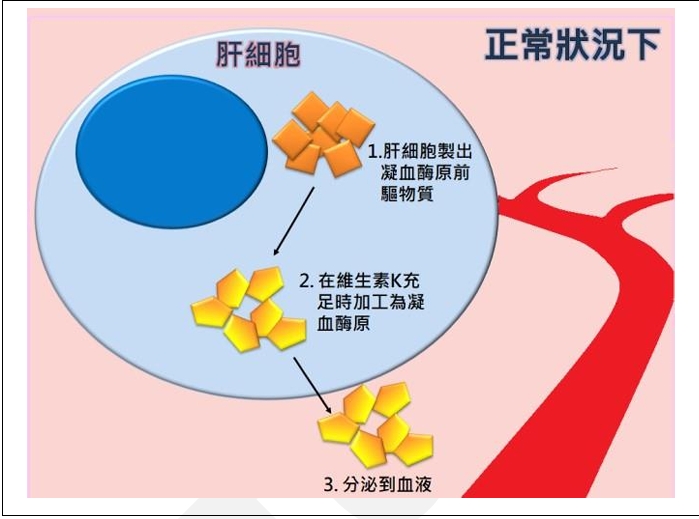

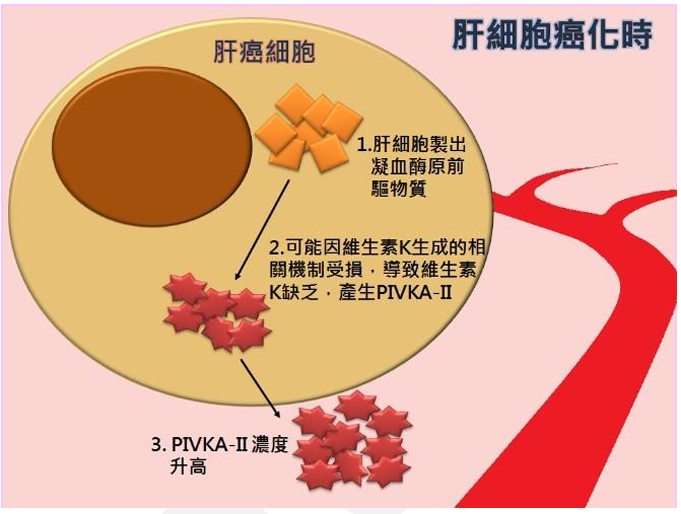

正常肝臟在維生素K作用下會產生凝血酶原,但是在維生素K缺乏或HCC患者中會產生會產生異常凝血酶原。當在常規凝血試驗結果異常時或內出血發生之前,可利用檢測PIVKA-II作為維生素K缺乏的診斷的參考依據;因在正常人體內不存在PIVKA-II,但在肝病和肝惡性腫瘤病人體內,即使沒有維生素K缺乏還是會存在PIVKA-II,故PIVKA-II濃度可用於輔助確診肝細胞癌(HCC)患者及監控治療。

相關研究結果指出,使用PIVKA-II監測肝細胞癌,Accuracy、Sensitivity、Specificity到達81.9%、77%、86.4%,相較於AFP的68.5%、59%、77.3%高出許多(4)。若PIVKA-II與AFP合併使用,則Sensitivity可上升至88.9%(5)。

另有研究指出,以良性肝病作為對照組,合併使用PIVKA-II與AFP診斷原發性肝癌的Sensitivity為93.33%,顯著高於單獨使用PIVKA-II或AFP診斷原發性肝癌的敏感度,且PIVKA-II診斷原發性肝癌的敏感度亦顯著高於AFP。但PIVKA-II與AFP合併使用時,與單獨使用PIVKA-II或AFP診斷原發性肝癌之間的特異性並無顯著差異。這樣結果顯示對原發性肝癌患者實施PIVKA-II與AFP合併檢測時,可顯著增加敏感度,有助於臨床醫師診斷原發性肝癌,增加確診率。

於日本的研究顯示,為了達到更好的檢測靈敏度,PIVKA-II建議Cut-off為40 mAU/ml,搭配AFP評估肝細胞癌。並且訂立” Surveillance Algorithm and Diagnostic Algorithm”,將PIVKA-II列入肝細胞癌之診斷項目,於1990-2005年調查結果,成功提升肝細胞癌患者之存活率(6,7)。在2013年的研究報告,PIVKA-II的濃度會隨著肝細胞癌的級別、不同階段及腫瘤大小有變化,級別越嚴重、腫瘤越大,PIVKA-II濃度會隨之上升,而AFP不會有明顯的階段變化(8)。

綜合上述結果,合併使用PIVKA-II與AFP診斷原發性肝癌具有顯著的臨床意義,可作為臨床醫師診斷及治療原發性肝癌重要的參考依據。

參考文獻:

1. Balogh J, Victor D 3rd, Asham EH, Burroughs SG, Boktour M, Saharia A, Li X, GhobrialRM, Monsour HP Jr. Hepatocellular carcinoma: a review. J Hepatocell Carcinoma.2016;5(3):41-53.

2. Eggert T, McGlynn KA, Duffy A, Manns MP, Greten TF, Altekruse SF. Epidemiology of fibrolamellar hepatocellular carcinoma in the USA, 2000-10. Gut. 2013;62(11):1667-1678.

3. Kamiyama T, Nakanishi K, Yokoo H, Kamachi H, Tahara M, Suzuki T, Shimamura T,Furukawa H, Matsushita M, Todo S. Recurrence patterns after hepatectomy of hepatocellular carcinoma: implication of Milan criteria utilization. Ann Surg Oncol.

2009;16(6):1560-1571.

4. Wang CS, Lin CL, Lee HC, Chen KY, Chiang MF, Chen HS, Lin TJ, Liao LY. Usefulness of serum des-gamma-carboxy prothrombin in detection of hepatocellular carcinoma. World J

Gastroenterol. 2005;11(39):6115-6119.

5. Feng X, Song P, Bie P, Jiang P, Ma K, Li X, Wang S, Wang Z, Tang W, Zheng S. Des-γCarboxyprothrombin Plasma Level in Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma in a Chinese Population Undergoing Surgery. Med Sci Monit. 2016;22:1663-1672.

6. Inagaki Y, Tang W, Makuuchi M, Hasegawa K, Sugawara Y, Kokudo N.Clinical and molecular insights into the hepatocellular carcinoma tumour marker des-γcarboxyprothrombin. Liver Int. 2011;31(1):22-35.

7. Kudo M, Matsui O, Izumi N, Iijima H, Kadoya M, Imai Y; Liver Cancer Study Group of Japan. Oncology. 2014;87(Suppl 1):7-21.

8. Zakhary NI, Khodeer SM, Shafik HE, Abdel Malak CA. Impact of PIVKA-II in diagnosis of hepatocellular carcinoma. J Adv Res. 2013;4(6):539-546.

--------------------------------------

資料來源與版權所有:衛生福利部臺中醫院

新肝癌標記指數 PIVKA-II

衛生福利部臺中醫院 檢驗科 張雅婷 醫檢師 2024/12/23

在台灣,將近九成的肝癌都是肝細胞癌(Hepatocellular carcinoma, 縮寫 HCC),是成人的肝臟原發性惡性腫瘤中最常見的癌症,致病原因以 B 型、C 型肝炎病毒感染為主,其他危險因子包括肝硬化、黃麴毒素、有肝癌家族史......等。

目前甲型胎兒蛋白(AFP) 是最被熟知的肝癌腫瘤標記指數。腫瘤指數的增加,並不代表身體長了惡性腫瘤,有時候良性腫瘤或是其他疾病,都可能造成指數上升,因此,腫瘤標記指數不會用來確診癌症,而是把它當成一個初步篩檢工具、判斷治療效果、確認是否復發的輔助參考。一般來說,若抽血 AFP 異常升高,應盡早就醫,經由影像(超音波、電腦斷層、血管攝影、核磁共振等)或病理組織檢查才能做診斷;若 AFP 數值正常,也不能掉以輕心,有危險因子的人,應該要定期追蹤做影像檢查加以確認。

近年又多了一個肝癌腫瘤指數PIVKA-II (Protein induced by Vitamin K absence or antagonists-II,維生素 K 缺乏或阻抗劑-II 所誘導蛋白),又稱異常凝血酶原。正常肝臟在維生素 K 作用下會產生凝血酶原,但是在維生素 K 缺乏或 HCC 患者中會產生異常凝血酶原。當在常規凝血試驗結果異常時,可利用檢測 PIVKA-II 作為維生素 K 缺乏的參考依據;因為在正常人體內不存在 PIVKA-II,但在肝病和肝惡性腫瘤病人體內,即使沒有維生素 K 缺乏還是會有 PIVKA-II,因此 PIVKA-II 濃度可用於輔助確診 HCC 患者及治療監控。有研究顯示,PIVKA-II 大於 40 mAU/mL者,肝細胞癌的正確診斷率可達七成。

在人體內,PIVKA-II 與 AFP 兩者互為獨立,不因一方的升高或降低而影響另一方的濃度,因此 PIVKA-II 與 AFP 合併檢驗時,比起單一檢測更可顯著增加敏感度,有助於提升臨床醫師 HCC 的確診率。

另外須注意的是,因 PIVKA-II 的生成與維生素 K 有關,在抽血檢測前應在醫師同意下,避免服用維生素 K 或與維生素 K 拮抗之抗凝血藥物(如 Warfarin),否則會導致檢驗結果出現偏差。

參考資料:

醫檢小百科 http://www.labmed.org.tw/knowledge_1.ASP?mno=108

-------------------------------------

資料來源與版權所有:臺大醫院健康電子報

【檢驗小百科】我有肝癌嗎?會不會復發呢? 肝癌腫瘤指標─PIVKA-II

檢驗醫學部醫事檢驗師 王梅安 2019 年 06 月139 期

近年來在臺灣肝癌常高居十大癌症死因的第二順位,約每十萬人即有 37.5 人因此逝世。常見的肝癌種類可分為肝細胞癌、膽管癌、發生於肝臟血管的血管肉瘤及肝母細胞瘤等,其中肝細胞癌約占成人肝癌的 85%,為最常見的肝癌類型。

在肝細胞癌的早期診斷,除了利用超音波檢查外,血液中的腫瘤標記亦是輔助診斷的工具之一。

現今較普遍用於肝細胞癌篩檢的腫瘤標記為甲型胎兒蛋白(α-fetoprotein;英文簡稱 AFP)。但除了肝癌外,懷孕、急性肝炎恢復期、腸胃道腫瘤或是胚胎性瘤亦會導致 AFP 的上升;且約有 30%肝細胞癌的患者,其血中 AFP 濃度正常或是僅有些微上升。若在抽血檢測的部分只使用 AFP 進行早期診斷,仍有不足之處。因此,肝細胞癌的另一個腫瘤指標-異常凝血酶原(Protein induced by Vitamin K absence or antagonists-II,英文簡稱 PIVKA-II)也愈來愈常被應用於臨床檢測。

PIVKA-II 於 1984 年首次被報導在肝細胞癌的患者血液中會有顯著的上升,且研究顯示其對於肝細胞癌的特異性優於 AFP。PIVKA-II 為異常的凝血因子,通常在缺乏維生素 K 或是服用某些抗血栓治療藥物時,才有可能使其濃度增加。在正常的肝細胞中,維生素 K 可協助凝血酶原的前驅物質轉變為正常的凝血酶原,在肝癌細胞中,可能因維生素 K 生成的相關機制受損,導致維生素 K 缺乏並使PIVKA-II 持續累積。

一般健康人的血液中,PIVKA-II 的數值約為 10-31 mAU/mL,若超出 31 mAU/mL以上則表示具有罹患肝細胞癌或是肝硬化的潛在風險;大於 40 mAU/mL 者,肝細胞癌的正確診斷率可達 71.63%。另有研究顯示,血液中 PIVKA-II 的濃度會與肝臟腫瘤大小呈正比,因此其亦可用於監測肝細胞癌的治療效果。外科手術治療後,若是術後持續維持低濃度的患者,其肝細胞癌的復發的機率相對較低;復發時,PIVKA-II 會逐漸上升。在人體內,PIVKA-II 與 AFP 兩者為互相獨立,彼此之間不因另一方的的生成增高或降低,因此於臨床診斷上具有互補性,聯合兩者檢測除了可有效提升肝細胞癌的早期診斷率,也可應用於預測術後 6 個月內肝細胞癌的復發率。

前文有提到血中 PIVKA-II 的生成與維生素 K 有關,所以在抽血檢測前應避免服用維生素 K 或與維生素 K 拮抗之抗凝血藥物(例如:華法林, Warfarin),否則會導致檢驗結果出現偏差。對於 PIVKA-II 及 AFP 等腫瘤標記,其價值在於輔助肝細胞癌的診斷或是預測監控治療效果,血液中濃度正常或升高無法絕對性代表罹患癌症,正確的診斷仍需配合超音波或電腦斷層等影像醫學的檢查。此外,是 B、C 型肝炎病毒感染者、肝硬化或是有長期酗酒習慣者等皆為罹患肝細胞癌之高危險群,若能配合醫師定期檢測,可在發現病灶的第一時間進行治療,提升肝癌的治癒率喔! |

|